« К. ДЕ ВОС (1584/85-1651) | Главная | МУ ЦИ (1176-1239) »

Я. И. НИКОЛАДЗЕ (1876-1951)

Опубликовал Художник | 18 ноября 2012

В дореволюционной Грузии тех, кто получил образование в России, именовали «испившие воды Терека». Так стали со временем называть Якова Ивановича Ннколадзе. Когда шестнадцатилетний кутаисский юноша Яков Ннколадзе решил отправиться учиться в Москву, чтобы стать художником, на него стали смотреть как на человека, который делает ужасную, непоправимую ошибку в жизни Ведь он хотел стать не адвокатом или врачом, а художником. Для кутаисских обывателей это была отнюдь не достойная профессия, скорее какая-то странность, которая даже не стоит понимания.

Юноше удалось, преодолеть предубежденность своих близких (отец его был резчиком по камню). и он все же отправился за тридевять земель, в Москву. Здесь Ннколадзе начал посещать занятия в Строгановском художественно-промышленном училище (1892—1894). Но затем он переехал в Одессу. Местная рисовальная школа давала хорошую академическую подготовку, а Ннколадзе мечтал поступить в петербургскую Академию художеств. Но в конце концов он решил не связывать свою судьбу с Академией и направился в Париж.

Во Франции Ннколадзе пробыл почти три года. Жил в очень трудных условиях, при почти полном безденежье, но пытливо изучал скульптуру разных веков в музеях и работы современных мастеров на текущих выставках. Позже он снова возвращается в Париж и проводит там около шести лет (1904—1910). Во время вторичного пребывания во Франции Николадзе работал в мастерской Огюста Родена. Он перевел в мрамор по эскизам великого скульптора целый ряд его произведений, и это было поистине великолепной школой для грузинского художника. Николадзе впоследствии написал интересную книгу о работе в мастерской в Медоне — «Год у Родена».

Каким же сформировалось в этих условиях, на перекрестке древних традиций культуры Востока и современных для того времени устремлений в пластике, творчество Николадзе?

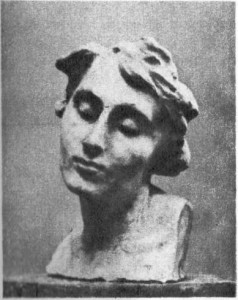

Уже в ранних работах, исполненных между двумя парижскими периодами, он выступает как мастер с самостоятельным взглядом на мир. В портретах писателя Шно Арагвисперели (1902) и художника О. Шмерлинга (1903) Николадзе ставит перед собой цель — ив общем достигает ее— выразить первое, непосредственное ощущение от встречи с человеком, от разговора с ним и соединить это с психологическим анализом личности портретируемого. Лепка этих портретов отличается мягкостью и трепетностью, как бы сохраняющими живость впечатления, а вместе с тем весьма тщательной проработкой в деталях — они важны в показе характера портретируемого. В таких композициях, как «Танцовщица», «Ветер» (1905), видно увлечение автора передачей движения, понятого не только как динамика форм, но и как сильный внутренний порыв, придающий форме эмоциональность, воодушевленность.

Уже в ряде парижских произведений Николадзе видно, что он воспринял не только импрессионизм Родена, но и уважение к классике. Как и многие другие скульпторы, прошедшие школу мастерской в Медоне, он стремится к решениям классически ясным, обобщенным («Девушка Севера»).

Еще в предреволюционные годы Николадзе начал работать над памятниками. Его соотечественники в полной мере смогли оценить талант мастера, когда в пантеоне на горе Мтацминда в Тбилиси было сооружено надгробье И. Чавчавадзе (1908—1913). Торжественность в нем на редкость естественно соединилась с камерностью, с истинным лиризмом. Позже были сооружены памятники Э. Ниношвили (1911—1923) и А. Церетели (1914—1922) в Тбилиси, А. Цулукидзе (1923) в Кутаиси. Эти памятники тоже лишены ложного пафоса. Они привлекают простотой и благородством формы и своеобразным психологизмом решения.

Авторитет, Николадзе в грузинском искусстве уже к началу 20-х годов несомненен. Его считают одним из крупнейших и культурнейших мастеров. Не удивительно, что Никйладзе мы видим в числе создателей Академии художеств в Тбилиси. Он щедро делится своим опытом и знаниями с молодыми художниками и одновременно работает с большим подъемом и энергией как скульптор в самых разных жанрах. В 1924 году Николадзе присуждается первая премия на конкурсе за создание памятника Ленину, в 1930—1940-е годы он исполнил немало композиций на историко-революционные темы, в том числе горельеф для здания Института марксизма-ленинизма в Тбилиси (1937).

Параллельно продолжается его работа над передачей в пластике душевных, эмоциональных состояний человека («Бессонница»*, 1922). Николадзе создает прекрасную галерею тонких психологических портретов грузинской интеллигенции (портреты профессора П. Меликишвили, 1922, артиста А. Мес- хишвили, 1930) и с увлечением «сочиняет» портреты замечательных исторических личностей. Эти исторические портреты Николадзе — портрет Шота Руставели (1905 и 1937), И. Чавчавадзе, поэта XII века Чахрухадзе — явление уникальное в своем роде. Каждый из них был сделан в нескольких вариантах в разные годы. В них выражено обобщенное представление о личности, и наряду с этим их отличают открытая эмоциональность, высокий романтизм.

С годами манера мастера претерпела некоторые изменения. Поздние работы более конкретны, но и они сохраняли поэтичность замысла и настроения, оставались «теплота», трепетность в самом отношении скульптора к материалу, внутренняя сосредоточенность. Особенно эта поэтичность атмосферы ощущается в Доме-музее Николадзе в Тбилиси.

Литература: И. Урушадзе. Яков Иванович Николадзе М., 1068.

Комментирование закрыто.