« В. В. МАТЭ (1856—1917) | Главная | В. П. ВОРНОСКОВ (1876—1940) »

Й. КЁЛЕР (1826—1899)

Опубликовал Художник | 17 ноября 2012

Летом 1863 года среди шумной и разноликой толпы на рынке в Ревеле, как тогда называли Таллин, можно было увидеть несколько растерянного и сумрачного, еще довольно молодого человека. Это был приехавший из самого Петербурга художник, уже академик, Иохан Кёлер.

Сын крестьянина-арендатора из Вильяндимаасского уезда, подмастерье маляра в юности, он в 1848 году оставил Эстонию и уехал в Петербург учиться. Там поступил в Академию художеств, где пробыл 7 лет в мастерской А. Маркова, художника, ревностно следовавшего строгим канонам академической школы.

Пять лет (1857—1862) Кёлер провел за границей, в основном в Риме, откуда совершал нередкие поездки по Италии, Австрии, Франции, Германии, Голландии. Так он побывал на Всемирной выставке в Париже в 1857 году. Но показанные там работы современных художников, а это были в основном претенциозные, псевдоисторические и салонные полотна, не про извели на Кёлера должного впечатления. Он считал их лишь слабой копией великих образцов классического искусства, которое навсегда осталось для него идеалом. После возвращения в Петербург Кёлер приступил к преподаванию в Академии художеств.

Казалось, что жизнь так и пойдет в узком замкнутом круге академической культуры. Но происходит новая встреча с Эстонией, которая взволновала его, заставила по-новому взглянуть на окружающее. Он ездит по родной земле и рисует без устали крестьян, скромные пейзажи с далекими ветряными мельницами, нехитрые жанровые сценки. В этих рисунках, в путевых тетрадях с набросками, простых и правдивых, была дана летопись эстонской жизни тех лет без приукрашивания, такой, как она есть. Но это и не холодная фиксация виденного, только документ истории.

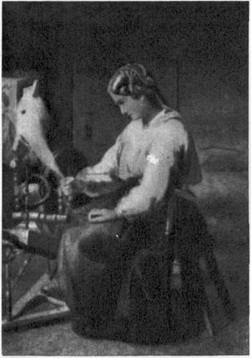

В произведениях Кёлера есть живое отношение честного художника к натуре («Пряха»*, 1865, и др.), боль и страдание за униженный, оскорбленный, угнетенный бедный люд. «Не раз, выйдя за город, я плакал, как ребенок, от сознания своего полного бессилия помочь чем-либо несчастному народу», — писал он позже в «Автобиографии», вспоминая об этих решающих для него поездках.

В 1864—-1865 годах Кёлер создал большое полотно «Пробуждение от волшебного сна». Аллегория, сочиненная, казалось бы, по всем правилам академического мифотворчества, имела глубокий актуальный смысл, по-своему была публицистична. Показанная на одной из выставок в Риге, она была легко «расшифрована» — ведь ее тема (освобождение крестьян без земли) — была одной из «больных» для всего тогдашнего Прибалтийского края. Кёлер постепенно приходил к убеждению, что «звание художника не избавляет от обязанностей человека и гражданина». И формулировал, это резко: «Тот не художник, кто теряет чувство гуманности». Он становится одним из наиболее деятельных участников эстонского национального движения, его демократического крыла в Петербурге в 60—70-е годы.

Большие композиционные полотна, пейзажи, портреты Кёлера заложили основополагающую традицию эстонской школы живописи. Он первый, авторитетный и умелый мастер, попытался не только рассказать о родном крае, но передать его своеобразие, раскрыть особое восприятие жизни народа. Его эстетику мы не определим лишь как вариант воззрений академической школы По большому счету он мастер-реалист. Но на примере его творчества видно, и сколь трудно было становление новых реалистических принципов в передовом искусстве второй половины прошлого века, и как своеобразно понимали цели своей работы отдельные крупные мастера.

И в самом деле — Кёлер очень многое взял у академической школы: незаурядное традиционное мастерство, умение точно рисовать, «вкус» к программным, обобщенным по своему звучанию композициям.

Он учился мастерству и у германских художников, в частности, у работавших в прибалтийских городах, хотя и боролся против политики «онемечивания» эстонцев и латышей. «Я уважаю всякую культуру и немецкую в особенности, но я противник тех, кто щитом немецкой культуры прикрывает и поддерживает варварство», — говорил он. И вместе с тем Кёлер, уходя от идеализации, стремился к правдивости.

Главным учителем ему представлялась природа, жизнь. «Как художник, конечно, я способен восхищаться фантазией, однако мне также хорошо известно, чего требует реальная жизнь». И это не были всего лишь красивые слова. Общение с природой, изучение действительности помогли Кёлеру обогатить и углубить свой творческий метод, придали его искусству значительность. Он считал, что каждый художник должен искать свой путь в соответствии с характером таланта.

Демократичность воззрений, стремление к реальности, широкая морально-нравственная программа — все это должно было бы сблизить эстонского мастера с русскими передвижниками. Но он выступил как их принципиальный противник. Ему представлялось, что они несколько утрированно, тенденциозно воспроизводят действительность в живописи, что их желание создать особую национальную школу противоречит идее искусства общечеловеческого. Противоречивость его критики при меткости и верности отдельных пунктов очевидна тем более, что выступил с этой критикой один из создателей новой национальной школы эстонской живописи.

Комментирование закрыто.