« В. ТИШБЕЙН (1751-1829) | Главная | Е. А. КИБРИК (Род. 1906 г.) »

К. БРАНКУСИ (1876-1957)

Опубликовал Художник | 14 ноября 2012

Имя знаменитого румынского скульптора Брынкуша чаще произносят на французский лад — Бранкуси, подчеркивая этим, что большая часть его жизни прошла в Париже. Однако самобытное творчество этого художника стоит особняком во французском искусстве, как, впрочем, и в румынском: это был одиночка, не примыкавший ни к какому направлению и не создавший школы. Корни искусства Бранкуси лежат в народном творчестве, большим знатоком которого он был.

Мотивы румынского фольклора, формы крестьянской утвари можно проследить в некоторых его работах. Но связь с народным творчеством сказалась у него не в заимствовании отдельных элементов, а в самой сущности творческого процесса. Скульптуры Бранкуси безукоризненно изящны, почти изысканны по отточенности форм, и тем не менее они сделаны по тем же принципам, что и наивные создания безвестных резчиков по ‘дереву или гончаров. Любовь к материалу, лаконизм и целесообразность формы, стремление к ее плавности и пластической завершенности, свойственные народному искусству, характерны и для работ Бранкуси.

Народный мастер — режет ли он лошадку из дерева или тюленя из моржовой кости — не нуждается в каком-то специальном изучении натуры: он знает свою,натуру «наизусть». Это знание всегда присутствует в его работе, придавая убедительность самым поэтическим или даже стилизованным его созданиям.

Так же работает и Бранкуси. Его скульптуры — что своего рола поэтические версии натуральных форм, возникшие на основе совершенного знания натуры, полного владения ею, Они являются как бы синтезом бесчисленных наблюдений.

Примером может служить работа Бранкуси и нал портретом Маргит Погани. Молодая венгерская художница позировала ему в течение нескольких месяцев. За время сеанса Бранкуси успевал вылепить вполне готовый, всегда похожий и интересный этюд лица (а затем рук), который в конце сеанса неизбежно отправлялся в корзину с запасом глины. На следующем сеансе работа начиналась сызнова, и ее постигала та же судьба. На вопрос удивленной модели, почему он так безжалостно отбрасывает удачные работы, каждая из которых могла бы послужить основой для окончательного портрета, скульптор ответил: «Я хочу выучить наизусть ваши руки, как уже выучил наизусть ваше лицо.

Окончательный вариант портрета в материале был создан много времени спустя, когда Маргит Погани уже уехала из Парижа. В этом произведении художник свел воедино впечатления от поразившего его облика большеглазой, задумчивой девушки. При безусловном портретном сходстве (сохранилась фотография М. Погани тех лет, а также ее автопортрет) Бранкуси лает обобщенный поэтический образ, главное качество которого не характерность, а благородство внутреннего строя, выраженное гармонией форм.

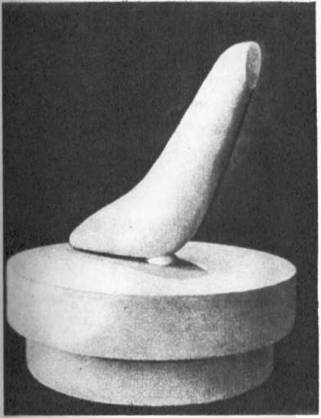

Формы скульптур Бранкуси при всей лаконичности вызывают широкий круг ассоциаций. Так, «Рыба» из полированной бронзы на подставке из выпуклого зеркала (1926) напоминает о прозрачности воды, серебристом блеске струи. Другая «Рыба» (1928) из синего мрамора с прожилками создает иллюзию плавного движения в морских глубинах. Мраморный «Тюлень»* (1943) вызывает в памяти холод и блеск ледяной глыбы. «Птица в пространстве» (1940) сочетает в себе форму крыла ласточки и стремительную траекторию ее полета. Конечно, формы этих скульптур очень стилизованы, но не так ли стилизованы и вышивки на рушниках или хохломскне золотые травки? Важно, что эта стилизация не субъективна и произвольна, а вытекает из поэтической темы, которую хочет выразить скульптор.

Собственно, первоначальное художественное образование Бранкуси почти не отличалось от образования кустаря-ремесленника. Он родился в глухой деревушке Хобитца в предгорьях Южных Карпат в большой крестьянской семье. Одиннадцати лет он убежал из дому в ближайший город Тыргу-Жиу и только через восемь лет смог поступить в художественно-ремесленную школу в г. Крайова. В этой школе он сделал большие успехи в резьбе по дереву и как резчик получил рекомендацию в Школу изящных искусств в Бухаресте. В 1904 году после путешествия по Европе (большей частью пешком) он оказался в Париже и начал учиться у скульптора-академиста А. Мерсье. Брынкуши превратился в Бранкуси. Но связи художника с Румынией остались и лаже приобрели своего рода интимно-кровный характер. Он редко бывал па родине, но все его этапные работы так или иначе связаны с Румынией. Это его первая большая статуя «Молящаяся» (1907) — надгробие румынскому инженеру; это его «Волшебная птица» (1912) — образ румынского фольклора — прототип знаменитых «Птиц в пространстве» и вообще начало анималистической темы в его искусстве. Это, наконец, вершина творчества Бранкуси — памятник жертвам первой мировой войны в Тыргу-Жну (1937) — один из интереснейших монументальных ансамблей XX века. Расположенный в парке на берегу реки, в тесном единении с природой, этот ансамбль, который Бранкуси выполнил с минимальным количеством помощников, полон глубокого лирического и философского смысла, искренности и веры в торжество Человеческой мысли, воплощенных в гигантской золотой стреле, устремленной в небо, — сияющей на солнце «Бесконечной колонне».

Комментирование закрыто.