« А. ФАНТЕН-ЛАТУР (1836-1904) | Главная | А. БЕКЛИН (1827-1901) »

А. И. КУИНДЖИ (1841-1910)

Опубликовал Художник | 14 ноября 2012

В 1880 году Петербург был взбудоражен первой в России выставкой одного художника, на которой экспонировалась только одна картина. И. Е. Репин так вспоминал об этой необыкновенной выставке: «…На Большой Морской непрерывная масса карет запружала всю улицу; длинным хвостом стояла публика и на лестнице, в ожидании впуска, и с улицы, в обе стороны тротуара…» Однако необычнее всего казалось зрителям само полотно — «Лунная ночь на Днепре». О нем наперебой писали газеты; люди, да же далекие от живописи, стремились высказать свои мнения; для объяснения эффекта картины предлагались самые неожиданные суждения.

Лунный свет, неуловимый и изменчивый спутник ночи, был передан Куинджи с удивительной, казалось бы, невозможной для живописи убедительностью. Сквозь прорыв в высоких облаках над замершим миром возникает полная луна, ее холодный свет пронизывает прозрачные края облаков, отражается на побеленных стенах хаток, зажигает водную гладь фосфоресцирующим блеском. В колорите господствует зеленый цвет — то совершенно чистый, с легким металлическим отливом, то ослабленный теплыми коричневатыми тонами. Публику, захваченную «сенсационной» картиной, более всего интересовало, насколько достоверен и соответствует натуре пейзаж, и не кроется ли здесь обман: такой иллюзорной казалась живопись Куинджи. Художник стремился поразить зрителя загадочной мощью природы, воплотить наиболее выразительные по освещению ее состояния. Его цель — заставить зрителя поверить в совершенную буквальность изображаемого, полностью конкретизировать зрительные представления. Для этого Куинджи усиливает тени до темных провалов, увеличивает силу света до нестерпимого блеска, делает формы более зримыми, более объемными.

Однако оригинальный стиль художника определился далеко не сразу. Двадцатилетний Куинджи, сын бедного сапожника-грека, в начале 1860-х годов приезжает в Петербург. Несмотря на природную одаренность, на упорные самостоятельные занятия, Куинджи дважды и безуспешно пытается поступить в Академию художеств. Только в 1868 году он зачисляется в Академию вольнослушателем. Первые работы еще ничем не выделяют Куинджи среди начинающих пейзажистов. Он пишет романтически-театрализованные марины в духе И. К. Айвазовского («Рыбачья хижина» и др.), обращается к суровой природе Севера («На острове Валааме», «Ладожское озеро»).

Сблизившись в стенах Академии с И. Е. Репиным и И. Н. Крамским и вступив в 1875 году в Товарищество передвижных выставок, он создает ряд картин, в которых пейзажный мотив решается в расчете на конкретные социальные и бытовые ассоциации («Осенняя распутица», «Забытая деревня»). Немногое предвещает в них будущего самобытного художника, открывшего целый мир таинственных и торжественных образов южной природы. Все же поворот в его творчестве намечается. Куинджи все больше привлекают яркие и горячие краски, в нем как бы пробуждаются воспоминания детства, и он забывает о размытых дорогах, моросящих дождях, низком осеннем небе. Внешне этот поворот происходит неожиданно. На Пятой передвижной выставке 1876 года появляется его картина «Украинская ночь». Простой мотив — несколько хаток на пригорке, залитых мерцающим светом невидимой луны, темная речка в зарослях камыша, подковой огибающая пригорок, — изумил зрителей почти стереоскопической четкостью красок, верностью цветовых отношений, своим эпическим звучанием.

Отныне Куинджи станут называть «живописцем сложных солнечных и лунных эффектов, смелым новатором в области пейзажа». Действительно, Куинджи открывает своими работами совершенно новую, декоративную линию в русском пейзаже, противостоящую академической протокольности в передаче природы и развивающуюся параллельно лирическому «пейзажу настроения» А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. И. Левитана. Не найдя себя в скромных ландшафтах средней полосы, он обращается теперь почти исключительно к южной украинской природе, выбирает в ее жизни такие моменты, которые можно было бы показать в возвышенном и поэтическом плане, продолжая здесь традиции романтического пейзажа первой половины XIX века.

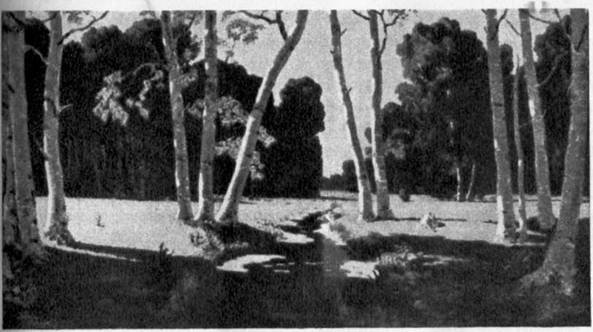

В течение последующих лет Куинджи пишет еще несколько картин, продолжая разрабатывать тематику, захватившую его безраздельно. Каждый новый его шаг вызывает интерес в художественном мире, порождает восторженные отзывы. На выставке 1879 года появилась «Березовая роща», — пожалуй, самая мажорная по эмоциональному строю из всех картин Куинджи. Деревья гостеприимно расступаются перед нами, убыстряется ритм белых стволов, словно уходящих за края холста, невидимые кроны деревьев нависают над головой. Четкие тени деревьев на траве, розоватые отсветы на их стволах и ветвях, чуть выгоревшая зелень словно передают вибрирующий горячий воздух летнего дня.

Комментирование закрыто.