« С. ЛОХНЕР (между 1410 и 1415-1451) | Главная | Д. КОНСТЕБЛ (1776-1837) »

М. Ф. ЛАРИОНОВ (1881-1964)

Опубликовал Художник | 18 ноября 2012

Жизнь Ларионова делится на две неравнозначные части. Полная бурных событий жизнь в России, участие на самых острых выставках 1900-х и 1910-х годов. И долгие годы пребывания в Париже, работа по оформлению русских балетов труппы С. Дягилева. Ученик С. Иванова и К. Коровина, он за время непомерно затянувшегося обучения в стенах Училища живописи, ваяния и зодчества (1898—1910) не раз наводил ужас на администрацию своими смелыми работами.

Творческий путь Ларионова характерен для московской школы живописи и четко делится на определенные периоды. Его ранние пейзажи и натюрморты свидетельствуют об очень индивидуальном и артистическом истолковании принципов импрессионистической живописи. Таковы серии «Куст розы», «Углы сарая» и др., в которых точность передачи мотива соединяется с внимательным отношением к самой фактуре живописи. Здесь Ларионов создает, быть может, самые чистые и классические образцы русского варианта импрессионизма. Эволюция Ларионова очень динамична, уже с 1907 года в его творчестве происходит качественный скачок и наступает новый (Тим, так называемый «синтетический» период.

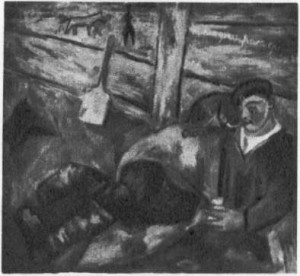

Он резко порывает с прежним кругом тем и расширяет сферу своего художественного видения использованием пластов «примитивного» искусства. Художник начинает писать сцены провинциальной жизни («Парикмахер», «Трактир», «Прогулка в провинциальном городе»), передавая их особый колорит. Интерпретируя художественный язык народного лубка и вывески, иконы и расписной прялки, Ларионов создает яркие, декоративные полотна с экспрессивно нарисованными мотивами повседневного быта. Его служба в армии дает ему богатый материал для солдатской серии картин («Отдыхающий солдат»*, «Утро в казарме», «Купающиеся солдаты»), в которых Ларионов изображает эпизоды однообразной солдатской жизни.

Несмотря на то, что мир в этих полотнах предстает как бы увиденный глазами духовно примитивных героев, живопись их столь же тонка и даже изысканна, как и в импрессионистических пейзажах и натюрмортах художника. При великолепном знании европейской художественной культуры обращение Ларионова к народным истокам творчества, искусству повседневности с его непосредственным эмоциональным воздействием на человека привело возникновению своеобразного ларионовского стиля. Эти попытки обогащения современной живописи в русле национальных художественных традиций привлекли к нему молодых мастеров.

В 1910 году Ларионов выступает в качестве инициатора образования группировки «Бубновый валет», сыгравшей значительную роль в истории русского искусства и развития творчества таких художников, как И. Машков, П. Кончаловский, А. Лентулов. Но Ларионов стал и инициатором раскола этого общества, обвиняя бывших соратников в чрезмерном преклонении перед достижениями западного искусства. Ларионов был организатором выставки «Ослиный хвост» (1912), «Мишень» (1913), «№ 4» (1914), где показывал свои «лучистские» композиции, в которых он пытался писать не сами предметы, а отраженные световые лучи от предметов, как он сам говорил, «цветную пыль».

Но это был промежуточный этап в его творчестве. Он продолжал работать в стиле широко трактуемого им примитива, претворяя разнообразные образцы народного творчества. В этом сложном стиле «вывесочность» не спорит с лирикой, живописный рассказ и конкретность характеристик — с фольклорным началом. Ларионов в своем искусстве предельно искренен и прост. Говоря «мы идем рука об руку с малярами», он подразумевал единство профессионального и народного искусства, которое он и стремился достичь. И не случайно Ларионов стал одним из пропагандистов народного творчества. Он организовывал выставки лубка, иконы, вывески, подчеркивая огромную ценность этого наследия для отечественной культуры.

Комментирование закрыто.