« О шахерезаде | Главная | 1957. Октябрь – ноябрь. 40–летие Великой Октябрьской социалистической революции »

ШЕХЕРАЗАДА

Опубликовал Художник | 17 августа 2010

Восточная тематика, как известно, занимает большое место в музыке не только Римского-Корсакова, но и других кучкистов. Они нашли в восточных сценах «Русланы и Людмилы» Глинки целый мир новых образов и звучаний. Опираясь на этот опыт и основываясь на изучении образцов народной музыки различных народов Востока (Кавказа, Средней Азии, арабских стран), члены балакиревского кружка обогатили музыкальное искусство замечательными произведениями, правдиво передающими образы, стиль и особенности восточной музыкально-поэтической культуры. Много нового и ценного дал в этом отношении и Римский-Корсаков. Его «Шехеразада» принадлежит к числу лучших образцов русской классической музыки, посвященных теме Востока.

В «Шехеразаде» чередой проходят картины и образы арабского Востока с его красочным народным бытом, природой и искусством. Жанровые эпизоды сменяются фантастическими, картины природы — любовными сценами, полными то чувственно страстной и пылкой, то утонченной, нежно созерцательной лирики. Все это предстает в поэтических тонах, овеяно тонким романтическим чувством, дышит ароматом восточной сказки.

Первоначально композитор дал частям сюиты отдельные подзаголовки (они будут указаны при разборе произведения), но потом снял их, сохранив лишь название сюиты и ее общую программу, составленную по мотивам арабских сказок «1001 ночи». Приводим ее: «Султан Шахриар, убежденный в неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела

Занять его сказками, рассказывая их в продолжение 1001 ночи так, что побуждаемый любопытством Шахриар постоянно откладывал ее казнь и наконец, совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ».

Первая часть.

Первой части предпослано медленное вступление, являющееся прологом всего произведения. Здесь обрисованы центральные персонажи сюиты Шехеразада и Шахриар, а также намечен сказочный и восточный колорит ее.

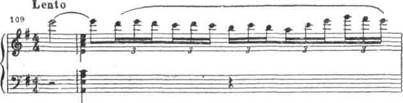

Вступление начинается с темы султана. Она рельефно выступает в плотном двухоктавном (но одноголосном) звучании струнных и духовых инструментов, располагающихся в среднем и низком регистрах. Очертания темы рельефны и выразительны. Постепенное движение уступами вниз образует рельефную мелодическую линию, охватывающую широкий диапазон септимы. Неожиданное появление после диатонических фраз звука IV повышенной ступени ля-диез (вводный тон к доминанте) и неразрешенность его, повторение последнего мотива темы полутоном ниже и энергичная ритмика сообщают теме султана характер повелительности и суровости, даже некоторой свирепости:

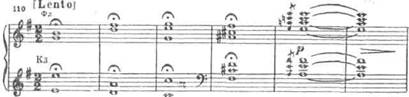

Тема Шехеразады, порученная солирующей скрипке с аккомпанементом арфы, сочетает в себе черты восточного инструментального наигрыша и напевной декламации (заключительное построение исполняется свободно). По своему звукоряду она почти совпадает с темой Шахриара, но, в отличие от последней, сплошь диатонична. Преобладание плавных секундовых ходов, ритмическая ровность хорошо передают женственную мягкость облика Шехеразады:

Родственный мотив встречается во вступительном разделе симфонической поэмы Балакирева «Тамара» (соло кларнета)

Проведение обеих тем прослаивается тихими и долго тянущимися как бы застылыми аккордами деревянных духовых. Они интонационно и гармонически родственны теме султана: в нижнем голосе использованы звуки, встречающиеся на сильных долях темы (ми—ре—до…); среди трезвучий диатонических ступеней ми минора появляется двойная доминанта (4-й такт примера). Эти аккорды составляют разительный контраст с предшествующей темой Шахриара и при всей своей простоте производят необычное, фантастическое впечатление

За вступлением следует Ми мажор, написанное в форме сонаты без разработки. Первоначально Римский-Корсаков охарактеризовал содержание первой части в подзаголовке к ней как картину моря с плывущим по нему кораблем Синдбада-морехода. Уже здесь мы встречаемся с вариационной переработкой тематического материала и превращением образов. Обе главные темы вступления становятся темами моря; кроме того, композитор вводит и новые мотивы.

В основу главной партии положена видоизмененная тема Шахриара. Здесь она ритмически выровнена, перенесена в мажор и приобретает плавность и связность. Широкая гомофонная фактура и господствующая теплая окраска струнных придают ей мягкость, а вместе с тем большую полноту и насыщенность звучания. Некоторые подробности изложения тесно связаны с программным значением темы. Многочисленные трели, обрывающиеся энергичным скачком (аккордовые «всплески» духовых и струнных), остинатная волнообразная фигурация виолончелей

Их прототипом можно считать вступительную гармоническую последовательность из увертюры «Сон в летнюю ночь» Мендельсона в аккомпанементе передают дыхание морской стихии, рисуют бесконечную череду волн, покрывающихся на гребнях «беляками» пены:

Живописная сущность темы сказывается и в особенностях развития ее. Как и во вступлении к «Садко», основное зерно темы почти не меняется. Зато мотив получает интенсивное вариационное тонально-гармоническое развитие и, проходя в цепи восходящих секвенций, постоянно меняет свой красочный колорит, переменчивость которого отражает игру красок на поверхности моря. Главная партия изложена в виде обширного периода. Второе предложение его превращается в связующую партию, модулирующую в До мажор. Побочная партия состоит из двух тем, представляющих собой отдельные картинные образы. Одна из них До мажор — плавно восходящие диатонические аккорды деревянных. Продолжением их служит ответная и как бы покачивающаяся мелодия флейты, которая появляется на фоне малого вводного и уменьшенного септаккордов III и IV ступени (тонкая деталь, напоминающая о сказочности повествования!). Все это, в сочетании с прозрачной фактурой и спокойной ритмикой, с сохраняющейся и здесь изобразительной волнообразной фигурацией виолончелей, на фоне которой красиво выделяются соло валторны (начальная интонация темы главней партии), флейты и кларнета — создает представление о спокойной шири океана с плывущим кораблем Синдбада-морехода

Вторая тема побочной партии (си минор) рисует постепенно нарастающее волнение моря. Эта тема возникает из лейтмотива Шехеразады, превращающегося в сплошную цепь подвижных мелодических фигурации. Сначала они легко звучат у солирующей скрипки (с отголосками-имитациями у кларнета и флейты), затем — в стремительных пассажах струнных и деревянных

Развитие побочной партии непосредственно переходит в репризу. Перед наступлением ее у тромбонов, фаготов и струнных басов появляется лейтмотив Шахриара. Он полностью сливается с музыкальным пейзажем и своим мощным звучанием подчеркивает величие разбушевавшейся стихии. В репризе темы экспозиции появляются в прежнем порядке, но тональный план несколько изменен: в побочной партии удерживается ми-мажорная тональная сфера, хотя вторая тема звучит в одноименном ми миноре. Реприза побочной партии вновь приводит к аналогичной, но менее напряженной кульминации (До мажор — Ми мажор). За ней следует небольшая кода Ми мажор.

Тема главной партии перенесена здесь в высокий регистр и становится воздушной и светлой по колориту. Она сменяется размеренным аккордовым мотивом корабля, сопровождаемым плавной фигурацией в аккомпанементе. Кода завершает первую часть в спокойных тонах и рисует картину ласково плещущегося и умиротворенного моря.

Вторая часть.

Вторая часть была названа Римским-Корсаковым «Рассказ царевича Календра». Эта часть сюиты — одна из самых оригинальных и ярких по сказочно-восточному колориту и эпическому складу. Здесь вводится новый персонаж — Календр, и Шехеразада как бы передает ему нить повествования. Так возникает сказка в сказке, рассказ в рассказе. Необычна и композиция этой части—обширная и сложная трехмастная форма. Крайние разделы ее — вариации на тему Календра — окружают свободно построенную середину, представляющую собой род фантастического восточного скерцо-марша.

В начале второй части у скрипки соло вновь звучит лейтмотив Шехеразады. За ним следует тема рассказа царевича Календра, интонационно родственная лейтмотиву (поступенный спуск мелодии от квинты к приме лада). Исполнение темы солирующим фаготом в сопровождении протянутых аккордов четырех контрабасов придает ей восточную тембровую окраску и подчеркивает ее «портретное» значение (она в данном случае — характеристика

Тема развивается в фактурных и оркестрово-тембровых вариациях: она поочередно звучит у гобоя под аккомпанемент арфы, у скрипок, кларнета, в аккордах духовых и приобретает различный характер—то грациозно-танцевальный, то торжественный и энергичный. Вариации завершаются небольшим соло гобоя — мелодической речитативной каденцией, построенной на оборотах темы.

Переходом к быстрому среднему разделу части,

4) служат воинственные переклички тромбонов и труб (измененный начальный мотив темы Шахриара), сменяющиеся импровизационной каденцией кларнета на мотивах темы Календра.

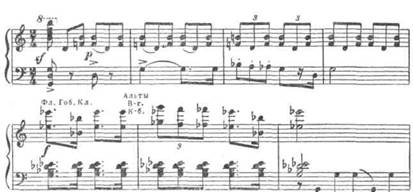

Первый эпизод середины — скерцозный. Стремительно взлетающий по звукам минорного трезвучия мотив кларнета (с передачей флейте), колорированный «шелестом» засурдиненных скрипок, мелькающие начальные обороты темы Шахриара и возгласы трубы, свистящая звучность флейт и флажолетов скрипок производят необычное, фантастическое впечатление

Скерцандо переходит в маршеобразный эпизод, основанный на разработке воинственного сигнала трубы и создающий картину ожесточенной схватки. Регистровые, тембровые контрасты, сопоставления форте и пиано, энергичные и внезапно обрывающиеся нарастания звучности создают картину, полную движения и сказочной причудливости:

Особый блеск придают этому эпизоду тональные сопоставления (в основном — До мажора и Ля-бемоль мажора), неожиданные переходы доминанты. До мажора в доминантовый секундаккорд Ля мажора (см. партитуру, такты 8—9 перед буквой К). Терцовые соотношения, использованные здесь Римским-Корсаковым, часто применялись русскими композиторами, начиная с Глинки, в целях создания восточного колорита. Такова их функция и в этом эпизоде.

Импровизационная каденция фагота вводит в репризу, где продолжаются вариации на тему Календра-царевича. Одно из наиболее поэтичных мест второй части сюиты — переход к коде, выделяющейся изысканностью оркестровых красок. В повторяющихся аккордах разделенных и засурдиненных скрипок, оттеняемых красивыми пассажами глиссандо арфы, звучат обороты лейтмотива Шехеразады. За ними у флейты в сопровождении воздушных тремоло скрипок и тихих аккордов арфы проходит мотив Календра.

Меланхолические фразы валторны, чередующиеся с ответными репликами солирующих скрипки и виолончели, подводят к темпераментной коде, в которой только что прозвучавшие мотивы (из тем Шехеразады и Календра) соединяются с проходящей в басах упругой и рельефной темой Шахриара.

Третья часть

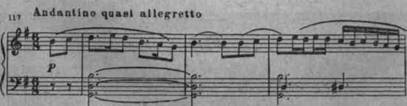

Третья часть — наиболее лирическая из всех частей сюиты. Она имела подзаголовок «Царевич и Царевна». Примененная композитором и здесь сонатная форма без разработки обновлена введением многочисленных каденций, в том числе каденции скрипки (лейтмотив Шехеразады) внутри репризы главной партии, заменяющей вступительное проведение темы Шехеразады. Первая тема — широкая и певучая, полная глубокого любовного чувства мелодия скрипок. Она содержит интонации лейтмотива Шехеразады. В последующих проведениях тема поручается виолончелям. К ним присоединяются поочередно два гобоя, английский рожок, кларнет, благодаря чему теплота и страстность звучания темы

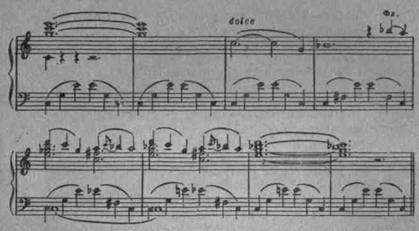

Вторая тема уже не песенная, а чисто танцевальная, женственная по характеру. Грациозная, подвижная мелодия кларнета сопровождается отрывистым р1221са1о струнных и сухим ритмически четким аккомпанементом малого барабана (потом присоединяется и треугольник, имитирующий бубен). Звучание темы напоминает специфический тембровый колорит восточного инструментального ансамбля:

В дальнейшем развитии темы ярче выявляется ее ритмическая острота, а в выразительных подголосках и нонаккордах, которыми гармонизуется тема, выступают иные — более страстные и эмоционально напряженные черты этого музыкального образа.

Как уже говорилось, внутри репризы первой темы композитор вводит тему Шехеразады (эпизод концертирующей скрипки). Вторая тема, при своем возвращении в репризе — коде, становится более страстной и порывистой и, проходя в главной тональности Соль мажор, сближается по колориту с первой песенной мелодией, идиллическими перекличками флейты, гобоя и фагота, оттененными воздушным струны.

Четвертая часть

Четвертая часть — монументальный народно-жанровый финал, объединяющий тематический материал предшествующих частей. Финал особенно выделяется яркостью оркестровой фантазии, сочностью восточного колорита, огненным темпераментом. Картина народного праздника в Багдаде — так

Определял композитор программу этой части — раскрывается в контрастных сменах и сочетаниях многочисленных тем, в многообразии и прихотливой игре ритмов, гармоний, тембров, в широте, свободе и динамичности, а вместе с тем в спаянности музыкальной формы. Обширная кода, которая служит заключением всего цикла, образует почти самостоятельную музыкальную картину, иллюстрирующую соответствующие моменты программы.

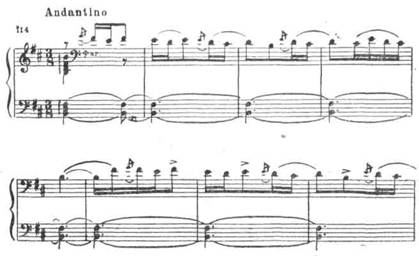

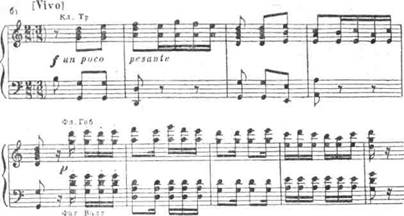

Развернутое вступление к финалу построено на двукратном сопоставлении торжественно звучащей темы Шахриара и задумчивых каденций скрипки, основанных на лейтмотиве Шехеразады. Основная часть финала начинается с захватывающей, неудержимо стремительной танцевальной темы, близкой в жанровом отношении к грузинской лезгинке «Лекури». Это — главный, многократно возвращающийся музыкальный образ финала. Тема развивается из лаконичного пятизвучного мотива с характерной для многих восточных мелодий меняющейся — то мажорной, то минорной — терцией. Этот мотив сопровождается энергичным остинатным ритмическим аккомпанементом альтов и ударных (повторение: звука ми). Весь облик темы — мужественный и воинственный, звучание ее носит отчетливый токкатный характер:

Тема проходит три раза, каждый раз являясь в ином тембровом и гармоническом «наряде». Особенно колоритно звучат аккомпанирующие «пустые» квинты во втором проведении темы, подчеркивающие ее восточный облик.

Другой важный образ финала — танцевальная тема третьей части, проходящая последовательно в Ля мажоре и Ре-бемоль мажоре. В сопровождении ее неумолчно звучит ритм аккомпанемента из первой темы финала. Сочетание различных размеров —

В мелодии, в аккомпанементе — придает этому эпизоду особую прелесть и оживление.

Уже наметившийся вариационный принцип развития основной темы финала сохраняется и при первом ее возвращении. Тема здесь превращается в стремительную фигурацию скрипок, играющих зркса1о. Она гармонически неустойчива — доминантсептаккорды переходят в уменьшенный септаккорд — и затрагивает тональности си минор и ля минор:

Второй эпизод рондо наиболее обширен и напоминает многотемную разработку. Здесь проходят отрывки обеих тем третьей части, видоизмененные обороты лейтмотива Шахриара, слышны отголоски трубного сигнала из второй части. Все это вновь приводит к рефрену — главной теме (на этот раз в тональности субдоминанты — в ля миноре). Это произведение главной темы можно рассматривать как начало общей репризы, вариационных превращениях и значительно обогащена в колористическом отношении благодаря присоединению к мелодии характерных ритмомелодических элементов сигнала труб из середины второй части сюиты

В ином оркестровом и гармонически-тональном изложении повторяется эпизод, построенный на темах второй (Календр) и третьей части. Длительное и непрерывно нарастающее развитие темы рефрена (кода финала) подготавливает генеральную кульминацию — наступление общей коды сюиты. (Программное содержание коды — «корабль разбивается о скалу»). Здесь на фоне грандиозного звучания всего оркестра (До мажор), в окружении вихревых фигурации и хроматических пассажей струнных и деревянных, у тромбонов появляется величественная тема моря. Возглас труб и резкое звучание, образующееся из наложения до-мажорного аккорда валторн и тромбонов на басовое си, служит переломным моментом коды.

Звучность быстро стихает, и из тихого — как эхо — аккорда деревянных и арфы с альтами, играющих флажолетами, как бы «выплывает» нежная мелодия скрипок — музыкальный образ спокойного моря.

Каденция скрипки (лейтмотив Шехеразады) вводит в эпилог. Тема Шахриара, исполняемая виолончелями и контрабасами, сопровождается волшебными гармониями, заимствованными из вступления. Теперь она приобретает мягкий и спокойный характер (намек на умиротворение жестокого султана). В последний раз — как заключение сказочного повествования — у скрипки соло размеренно звучит лейтмотив юной Шехеразады. Им заканчивается сюита.

Комментирование закрыто.