« Г. МОРО (1826-1898) | Главная | М. ВЛАМИНК (1876-1958) »

А. И. ИГНАТЬЕВ (Род. 1906 г.)

Опубликовал Художник | 17 ноября 2012

«Я с детских лет люблю природу. Тихие, задумчивые сумерки, ранними утрами стелющиеся туманы над речушками, зори в рощах с многоголосым оркестром всегда волновали меня», — так вспоминает о своей юности Л. И. Игнатьев, один из старейших живописцев Киргизии. Игнатьев вошел в историю киргизского искусства как задушевный и проникновенный лирик-пейзажист.

Он принадлежит к числу тех русских художников-энтузиастов, чья творческая деятельность имела важное значение для развития в республике местной школы изобразительного искусства. Детство и юность Игнатьева прошли в небольшом русском городке Валуйки, и, окончив в 1930 году в Воронеже художественно-педагогический техникум, он был направлен на педагогическую работу во Фрунзе.

Сразу же по приезде в Киргизию Игнатьев со всей присущей ему энергией включается в художественную жизнь республики. Преподавательскую деятельность в техникуме Игнатьев совмещает с культурно-воспитательной работой среди молодежи — организует различные кружки, сотрудничает в местных газетах н журналах, несколько лет работает в качестве художника в Киргизском государственном драматическом театре. Самое активное и живое участие принимает Игнатьев совместно с другими русскими художниками в создании Союза советских художников Киргизии в организации первых художественных выставок, в заложении основ изобразительного искусства республики. Начиная с первых лет формирования изобразительного искусства Киргизии, в написании пейзажных работ пробовали свои силы почти все живописцы Киргизии.

Отличительные черты развития пейзажной живописи в республике несут печать борьбы художников за профессиональное, реалистическое мастерство, за наиболее яркое и глубокое воплощение национальных особенностей жизни края, за создание типического и обобщенного образа природы, на которую художники взглянули глазами освобожденного народа.

Эволюция, которую проделал пейзажный жанр от ранних этюдных работ, носящих незавершенный характер, до попыток создать пейзаж-картину. подняться до уровня художественного обобщения, свидетельствует о большом и плодотворном пути, пройденном киргизским искусством. В работе над этюдом была своя положительная сторона: в профессионально еще не зрелых работах уже намечался новый подход к» действительности, производились поиски новой темы. Без этого первоначального периода, периода накапливания опыта, знаний, впечатлений, продумывания и познания окружающей жизни, не могло бы осуществиться поступательное движение киргизского искусства.

Годы социалистических пятилеток преобразовали облик всей Советской страны, видоизменяя города и села, формируя новых людей, в корне меняя их жизнь. Изображение этих грандиозных изменений средствами живописи требовало уже не этюдной, хотя бы красочной и эмоционально удачной передачи, а серьезного и глубоко продуманного, завершенного композиционного построения, могущего передать весь могучий пафос труда советского народа.

Тесными нитями с этим нелегким процессом связано и творчество ныне заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР Александра Илларионовича Игнатьева. На своих многочисленных полотнах художник запечатлевает поразившие его своей суровой красотой величавые горы со сверкающими снежными вершинами, мрачные ущелья, цветущие долины, быстротекущие реки, а также пленившие своим колористическим богатством многокрасочные вечерние закаты, звонкую голубизну неба, напоенного полдневным зноем, мягкие приглушенные тона наступающего вечера.

Излюбленные им состояния природы: весна, предгрозовое затишье, сложные переходы от дня к вечеру, от вечера к ночи. Он запечатлевает их в таких картинках, как «Весна в горах Тянь-Шаня» (1956), «Сумерки» (1956), «Осень в горах» (1959). Игнатьев не ограничивает круг своих творческих исканий интересом к лирическому пейзажу, он пишет и тематические полотна, картины бытового жанра, портреты.

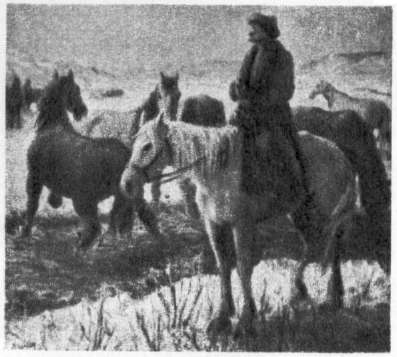

Он изображает и полевые работы, и юрту чабана, затерявшуюся в далекой степи, табуны пасущихся лошадей и отары овец на джайло («Встреча с матерью», 1943; «На водопое»*, 1947; «Возвращение с полевых работ», 1957; «Портрет народного артиста Киргизской ССР Мараталы Куренкеева», 1948; «С работы», 1959; «Табунщики», 1959—1960; триптих «Токтогульская ГЭС», 1966; «У перевала», 1971; «Табуны идут на Сусамыр», 1971—1972). Его произведения говорят о неизменном и постоянном внимании живописца к человеку, его труду, его созидательной деятельности. Однако лучшие стороны дарования художника, такие, как поэтичность, взволнованность, искренность, душевная теплота, проявились главным образом в лирических и жанровых пейзажах, несущих черты национального своеобразия, раскрывающих типичные особенности природы Киргизии.

Литература: О, Джусупова. А. II. Игнатьев. М.. 1967.

Комментирование закрыто.