« 1958. Август. 100–летие русской почтовой марки | Главная | 1958. Август. X съезд Международного астрономического союза в Москве »

Финальная сцена четвертой картины

Опубликовал Художник | 22 июля 2010

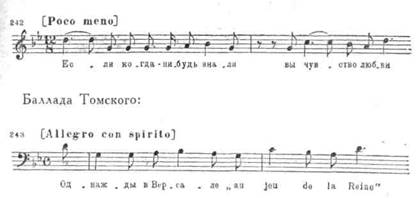

Из мрачной тишины вырастает секвенция Графини, звучащая угрожающе у бас-кларнета и фагота. Появляющаяся у виолончелей тема трех карт дает толчок к новому развитию и вводит в сцену Германа и Графини. Взволнованна, отрывочна речь Германа. Фигурация по тонам уменьшенного септаккорда у кларнетов и фаготов, тема-секвенция Пиковой дамы у бас-кларнета на фоне тремоло — все это придает музыке особенно зловещий и тревожный колорит. Как страстная мольба звучит ариозный эпизод Германа («Если когда-нибудь знали вы чувство любви»). Каждая фраза этого ариозо начинается с мелодической вершины, что придает мелодии характер настойчивого возгласа-просьбы. Интонационно ариозо так же, как и тема-секвенция Графини, связано с балладой Томского. Особенно очевидной становится эта связь при сопоставлении тем в одной и той же тональности:

Ариозо Германа

Тревожный ритм в оркестровом сопровождении, хроматическое движение в средних голосах, постепенно спускающаяся линия басового голоса в оркестре — все это усиливает напряжение и подводит к самому драматическому моменту сцены—смерти Графини. Когда мольба Германа сменяется угрозой («Старая ведьма! Так я же заставлю тебя отвечать!»), в оркестре в низком регистре у деревянных и валторны звучит начальный мотив трех карт. В гармоническом языке дальнейшей сцены большую роль играют, как и обычно у Чайковского в моменты подобного драматического напряжения, субдоминантовые гармонии в виде септаккорда II ступени в различных его обращениях и фактурных вариантах.

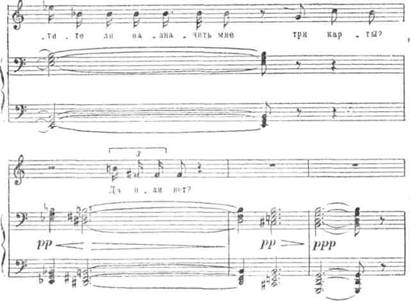

Графиня падает мертвой, но Герман, еще не понимая случившегося, продолжает угрожать ей. В этот момент в оркестре звучит последовательность аккордов Соль мажора, Ми-бемоль мажора и мажора. Терцовое соотношение тональностей образует в своей совокупности увеличенный лад, вносящий в музыку жуткий, зловещий оттенок:

Наконец Герман постигает страшную истину. Полон ужаса его возглас: «Она мертва! Сбылось! .. а тайны не узнал я!». В оркестре вновь возникает, как страстная жалоба, скорбная тема из оркестрового вступления к картине. Сопровождающий ее органный пункт на доминанте си минора еще больше увеличивает ее напряженность.

Доминантовый органный пункт не разрешается в тонику си минора, а резко переключается в гармонию уменьшенного септаккорда. Начинается новый заключительный раздел финальной сцены. Появляется Лиза. Обезумевший от ужаса Герман всецело поглощен мыслью о тайне карт. Отчаяние охватывает Лизу при мысли, что ее возлюбленным руководила не привязанность к ней, а лишь жажда наживы, приведшая его к убийству Графини.

В этом последнем разделе резко изменяется темп. Словно в вихре проносятся одна за другой в аккордовой фактуре тема из вступления, тема трех карт, тема Пиковой дамы. Такое сплетение тем раскрывает сложный мир переживаний обоих героев. Четвертая картина заканчивается проведением в увеличении темы трех карт на органном пункте тоники фа-диез минора, то есть в тональности минорной доминанты по отношению к интродукции. Благодаря этому устанавливается внутренняя связь между двумя узловыми точками музыкального действия. Четвертая картина — переломный момент в развитии драмы — является вместе с тем центральной с точки зрения симфонического развития. Об этом свидетельствует богатство представленных в ней тематических и интонационных связей с другими картинами оперы.

Пятая картина

Пятая картина состоит из двух неразрывно связанных между собою сцен, рисующих: одна — Германа в своей комнате в казарме, другая — появление перед ним призрака Графини. Обе сцены связаны единой сквозной линией драматического развития, подводящего к итоговой кульминации—появлению призрака, произносящего названия трех карт.

Содержание пятой картины воплощено преимущественно средствами симфонического оркестра. С глубокой правдивостью раскрывается картина мучительных переживаний Германа. Вокальная партия Германа в этой картине совершенно лишена песенности. Здесь господствуют интонации речитатива, приобретающие временами характер резких отрывистых возгласов.

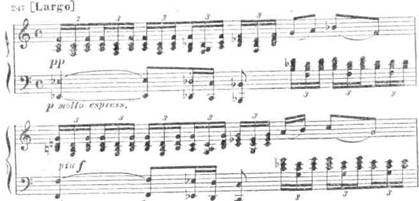

Музыка картины начинается новой темой в характере церковного песнопения. Это — воспоминания Германа о похоронах Гранен. Впервые тема звучит у виолончелей и альтов:

Резко контрастна появляющаяся вслед за ней тема военного сигнала, фанфара трубы, сопровождаемая барабанной дробью. Эта тема характеризует быт военной казармы:

Сопоставление столь контрастных музыкальных образов создает ощущение неустойчивости, тревоги.

Третьим важным тематическим элементом сцены являются смятенные интонации у деревянных духовых, воплощающие душевные страдания Германа. Они напоминают тему вступления к четвертой картине и одновременно — искаженно звучащий начальный мотив темы любви Германа:

Большое место занимает в пятой картине развитие темы-секвенции Пиковой дамы (см. начало сцены № 19). Появляется тема призрака. При словах «Я пришла к тебе против воли» в оркестре у кларнетов звучит нисходящая целотонная гамма, Ее появление на длительном органном пункте тоники вносит ощущение мертвенного оцепенения, застылости.

В пятой картине применяются композитором и отдельные звукоизобразительные приемы (например, вой ветра), которые передают одновременно и ужас, смятение Германа. Когда Герман, словно в бреду, вспоминает картину похорон, начальная погребальная тема звучит за сценой у хора.

Шестая картина

Шестая картина состоит из двух разделов: сцены-монолога Лизы, передающего ее душевное состояние перед встречей с Германом, и сцены свидания Лизы и Германа, центральное место в которой занимает их лирический дуэт, непосредственно переходящий в заключение картины.

Шестая картина, первоначально отсутствовавшая в либретто, введена по настоянию самого композитора. «Нужно, чтобы зритель знал, что стало с Лизой. Закончить ее роль четвертой картиной нельзя»,— писал Чайковский своему брату-либреттисту. И именно образ Лизы занимает центральное место в музыке шестой картины, раскрывающей душевное благородство и твердость ее характера.

До этого момента целотонная гамма появлялась лишь однажды в интродукции оперы.

Комментирование закрыто.