« 1958. Июль. Международный геофизический год | Главная | 1958. Июль. I Международная профсоюзная конференция трудящейся молодежи в Праге »

Заключительная сцена

Опубликовал Художник | 23 июля 2010

В заключительной сцене первой картины Чайковский сочетает звукоизобразительные приемы (картина грозы) с правдивой передачей психологических переживаний

![]() Волнение в природе соответствует возрастающему волнению Германа.

Волнение в природе соответствует возрастающему волнению Германа.

Огромна роль оркестра: именно в оркестровой партии проходят важнейшие темы оперы. Здесь звучат и тема Пиковой дамы в ритме и а и тема из баллады Томского («От третьего, кто пылко, страстно любя…»), и тема из ариозо Германа — «Я имени ее не знаю». Взлеты пассажей на фоне органного пункта доминанты предвещают пятую картину оперы (сцену в казарме и появление перед Германом призрака Графини). В тревожном, судорожном движении появляется теперь и тема из хора гуляющих (первая сцена первой картины).

Напряжение все возрастает, звучность оркестра достигает ///, длительный органный пункт на звуке ля подготавливает появление у виолончелей темы первого ариозо Германа («Я имени ее не знаю…»). Еще более грозно звучит вслед за этим тема Пиковой дамы. Герман с отчаянием повторяет слова из баллады: «Получишь смертельный удар ты». Напряженнее становится и тема ариозо, как бы противоборствуя натиску овладевающих сознанием Германа злых сил. В новом варианте, ритмически искаженная, сопровождаемая увеличенными гармониями, появляется тема трех карт. В тональности си минор — начальной тональности оперы — заканчивается первая картина. Последние — волевые, утвердительные интонации Германа говорят о непоколебимости принятого им решения: добиться счастья или умереть.

Вторая картина. Дуэт Лизы и Полины.

Резко контрастирует с финалом первой картины начало второй. Спокойно звучит дуэт Лизы и Полины (меццо-сопрано) «Уж вечер». Этот дуэт, так же, как и следующие за ним номера, вплоть до заключительной сцены первого раздела картины, рисует окружение Лизы.

Дуэт написан в стиле музыки конца XVIII века. Здесь господствуют простая фактура, ясный гармонический склад. Каждому куплету предшествует небольшое оркестровое вступление (флейты в сопровождении фортепиано и струнных), которое привносит в музыку черты пасторальности. Непринужденно (преимущественно в соотношении интервалов сексты или терции между голосами) развивается мелодия. Небольшой флейтовый отыгрыш разделяет две мелодические фразы дуэта. Ясное, спокойное настроение ничем не нарушается.

Романс Полины

Романс Полины вносит в музыку новое настроение. На первый взгляд он производит впечатление вставного номера, дополняющего бытовую картину. В действительности же он играет большую роль в драматургии оперы, косвенно характеризуя тревожное душевное состояние Лизы и предвещая ее трагическую судьбу. В дальнейшем обнаруживается интонационная близость его с арией Лизы из шестой картины.

Романс Полины написан в сумрачной тональности ми-бемоль минор. Последовательность тоники и септаккорда II ступени при тоническом органном пункте (один из излюбленных оборотов Чайковского) вносит в музыку трагически-напряженный оттенок. Форма романса куплетная, но в мелодии каждого второго раздела куплета появляются новые черты: расширяется диапазон, все шире становится размах мелодического развития, причем постоянно увеличивается количество тактов в куплете. Особенно интенсивного развития достигает мелодия в третьем куплете (через секвенционное проведение мелодии на словах «Но что ж досталось мне» и т. д.), захватывая в конце ля-бемоль второй октавы — мелодическую вершину всего романса.

Сумрачный характер музыки романса еще больше оттеняется следующей за ним веселой хороводной песней девушек «Ну-ка, светик Машенька», написанной Чайковским в характере танцевально-игровых народных песен.

Последним номером первого раздела второй картины является несколько чопорное ариозо гувернантки, вносящее еще один, и притом юмористический штрих в характеристику окружающего Лизу быта.

Весь первый раздел второй картины по своему изложению отличается большой закругленностью, законченностью.

Заключительная сцена

Большая заключительная сцена образует второй — самый важный раздел картины, основанный на сквозном развитии действия.

Сцена начинается печальной мелодией у английского рожка на фоне трепетного сопровождения струнных:

![]() В начальных своих интонациях эта мелодия близка теме любви Германа (см. пример 220). Она продолжает звучать в оркестре на протяжении всего диалога Лизы и ее горничной Маши, а затем становится основой арии Лизы «Откуда эти слезы? ..»

В начальных своих интонациях эта мелодия близка теме любви Германа (см. пример 220). Она продолжает звучать в оркестре на протяжении всего диалога Лизы и ее горничной Маши, а затем становится основой арии Лизы «Откуда эти слезы? ..»

Ария Лизы

Эта ария (до минор)—новый яркий лирический эпизод сцены. Первый большой раздел ее трехчастен. В крайних частях, на словах «Откуда эти слезы? ..» звучит основная тема, выражающая глубокую тоску и беспокойство Лизы.

Средняя часть еще более тревожна, взволнованна. Здесь появляются попевки нового типа (спад от вершины мелодии). Учащается ритмический пульс. В вокальной партии фразы становятся все более короткими, они прерываются паузами. После возвращения основной темы, речитативный эпизод («и тяжело, и страшно, но к чему обманывать себя?») вводит во второй раздел арии (До мажор). Лиза не в силах более скрывать своего чувства. Восторженно, страстно звучит этот монолог-признание. На шелестящем фоне струнных, поддерживаемых арпеджиями арфы, сплетаясь с певучими подголосками деревянных духовых, развертывается патетическая тема «О, слушай, ночь».

По отношению к до-минорному первому разделу арии этот до-мажорный эпизод является подлинной вершиной.

Сцена Лизы и Германа

Монолог Лизы прерывается появлением Германа (в музыке происходит внезапная смена тональности). Следует сцена-диалог, построенная в свободной форме: речитативы непосредственно переходят в эпизоды ариозного типа.

Начальные реплики выразительно передают волнение собеседников. У Германа преобладают интонации просьбы, мольбы, в словах Лизы слышатся горестные вопросы. Появляющийся временами в партии оркестра ритм ЯЛ, сопоставление тонической и субдоминантовых гармоний усиливают тревожный колорит музыки. Большое эмоциональное нагнетание приводит к смене речитативного диалога ариозным эпизодом.

Основой всех песенно-ариозных разделов этой сцены является тема любви. Сначала ее интонации (первое звено — восходящий мотив) появляются в оркестре, сопровождая речитативные возгласы Германа («Постой, не уходи!»). Затем тема проходит

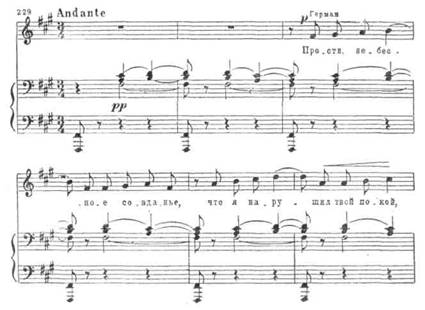

Полностью в вокальной партии («Дай умереть»). Этот эпизод сменяется лирическим ариозо Германа «Прости, небесное созданье.. .» (фа-диез минор). В основе его лежит выразительная, гибкая по ритму тема, интонационно связанная с предыдущей и как бы выросшая из нее:

Ариозо написано в форме динамически развивающихся куплетов. В последнем (третьем) основная тема излагается оркестром, а партия голоса приобретает речитативный характер. Вершиной же ариозо (а также и всей второй волны нарастания) является оркестровое проведение первой, восходящей части темы в до мажоре, на гармонии тонического квартсекстаккорда:

Это — вторая, после до-мажорного эпизода в арии Лизы, лирическая вершина всей картины. Характерно, что между этими двумя моментами существует тональное единство и оба окрашены в светлые мажорные тона.

Если ария Лизы была в самый напряженный момент прервана появлением Германа, то вторая до-мажорная кульминация прерывается приходом в комнату Лизы старой Графини. При этом в музыке происходит, как это часто имеет место в симфониях Чайковского, столкновение полярно-противоположных по характеру тем. После певучей лирической мелодии возникают острые резкие звучания, хроматизмы, уменьшенные гармонии, «стучащие» триольные ритмы. Большую роль в создании зловещего колорита играет тембр фагота.

Тема Пиковой дамы, вызывающая представление о леденящем душу образе смерти, получает в этой сцене большое развитие: ее квартовый мотив постепенно расширяется, достигая уменьшенной, затем чистой квинты, уменьшенной септимы, октавы, ноны, децимы

Интонации Пиковой дамы проникают на время и в партию Германа: на фоне секвенции в оркестре, Герман повторяет слова из баллады о картах («Кто страстно любя, придет, чтоб наверно узнать от тебя»). После возгласа Германа «О страшный призрак, смерть, я не хочу тебя!» у тромбонов, валторн и струнных звучит грозный нисходящий мотив, как бы олицетворяющий собой призрак смерти:

Оттеняемая этим мрачным эпизодом, последняя, третья волна нарастания звучит особенно ярко. Настойчивое секвентное проведение темы любви, органный пункт на доминанте Ми мажора.

Тревожная пульсация ритма — все это заставляет напряженно ожидать появление тоники. Однако она преднамеренно отодвигается композитором на самый конец сцены. После возгласа Лизы «Нет! Живи!», сопровождаемого звучанием до-мажорного аккорда, следует оркестровая постлюдия на тонике Ми мажора. Здесь торжествующе полнокровно, ///, в звучании всего оркестра, как светлый гимн любви, проходит тема ариозо «Прости, небесное созданье»:

Третья картина.

На принципе контрастного сопоставления психологической драмы Германа и Лизы и окружающей их среды основана, подобно первой, и третья картина оперы.

Ее обрамляют хор певчих «Радостно, весело» и «Слава» в честь императрицы Екатерины. Первому хору предшествует оркестровое вступление, характеризующее праздничную, торжественную обстановку бала. Оба хора объединяет общая тональность — Ре мажор. В той же тональности написан и средний эпизод картины— театрализованная интермедия-пастораль «Искренность пастушки». Таким образом, все три светлых эпизода, создающие яркий жанрово-бытовой фон по отношению к основному содержанию драмы, тонально объединены, что придает картине большую цельность.

В третьей картине дается также впервые развернутая характеристика жениха Лизы — князя Елецкого.

Комментирование закрыто.