« 1958. Июнь – июль. VI первенство мира по футболу в Стокгольме | Главная | 1958. Июнь. 50–летие со дня смерти композитора Н. А. Римского–Корсакова »

Шестая картина

Опубликовал Художник | 28 июля 2010

Шестая картина начинается большим инструментальным номером: праздничным полонезом, рисующим картину из жизни светского общества. Характер музыки этого танца, как и самый факт включения его в действие, восходит к полонезу из оперы «Иван Сусанин» Глинки. Праздничная музыка сменяется монологом Онегина «И здесь мне скучно». Монолог изложен в основном в характере речитативно-повествовательном (рассказ о жизни Онегина после поединка). Связывая сюжетную нить драмы с предшествующей картиной, он вводит в дальнейшее действие сцены.

Большое драматургическое значение имеет вносящий в действие лирическую окраску вальс (Ре-бемоль мажор), который так же, как и в четвертой картине, включается непосредственно в развитие основной драматической линии: на фоне вальса появляется Татьяна, звучат реплики хора гостей, комментирующих ее появление, происходят встреча Татьяны и Онегина, диалог Онегина и Гремина. Вальс является в данном случае характеристикой не только быта, но косвенно — и нового облика Татьяны, связанной теперь с жизнью светского общества. Вместе с тем тональность вальса (Ре-бемоль мажор) и некоторые особенности мелодии вызывают в памяти темы Татьяны из сцены письма, благодаря чему создается единство между различными стадиями в развитии образа героини. Косвенной характеристикой ее же является и ария Гремина. Здесь Татьяна противопоставляется окружающей ее бездушной светской среде, царящим в обществе лукавству и равнодушию: «Она блистает как звезда во мраке ночи, в небе чистом».

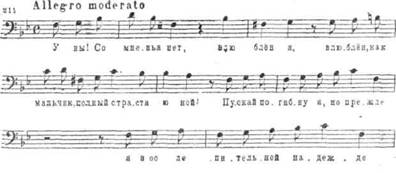

Ария Гремина написана в трехчастной форме. Спокойно-сдержанная, напевная в крайних разделах, она становится более взволнованной, речитативно-декламационной в средней части. И здесь напряженность и целеустремленность развития достигается сквозным — «диалогическим» развитием мелодических мотивов у голоса и оркестра.

Сцена и ариозо Онегина

Центр шестой картины — краткий диалог Татьяны и Онегина и вытекающее из него ариозо Онегина «Ужель та самая Татьяна».

Во время представления Греминым Онегина в оркестре у кларнета звучит тема любви, как бы напоминая о прошлом и выражая внутреннее волнение Татьяны. Речь же ее спокойна и сдержанна.

Ариозо Онегина — переломный момент в развитии его образа. Пробуждение искреннего чувства любви к Татьяне меняет интонационный строй его речи, она становится взволнованной, порывистой и включает в себя интонации Татьяны из сцены письма

Музыкой экосеза, т. е. возвращением к бытовой картине бала, заканчивается шестая картина.

Седьмая картина

Седьмая картина — драматическая кульминация оперы. В ней вновь широко и многообразно раскрывается образ Татьяны. Элегическое по характеру оркестровое вступление начинается с новой темы, которая в диалоге Татьяны с Онегиным прозвучит со словами: «Онегин, я тогда моложе…». Изложение этой темы в полном виде (у флейт и кларнетов) предваряется настойчивым повторением ее начального мотива, основанного на опевании квинты лада соль-диез (в тональность до-диез минор):

Экосез написан Чайковским для второй редакции оперы — при постановке ее в 1884 г. в Петербурге. В этой редакции между первым ариозо Онегина и вальсом также включается музыка экосеза.

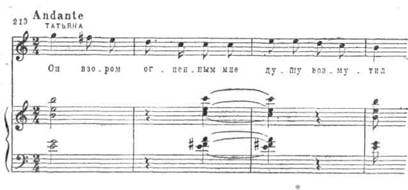

Конец оркестрового вступления напоминает оркестровое вступление перед встречей Татьяны с Онегиным в третьей картине (ритм тревоги). Сумрачно звучат мерные аккорды альтерированной субдоминанты на фоне выдержанного звука ми (у валторн и кларнетов) перед первой, по-речевому выразительной, фразой Татьяны: «О! Как мне тяжело!». Большое выразительное значение имеет и следующая фраза в партии Татьяны: «Он взором огненным мне душу возмутил…»:

И интонационный склад этой мелодии (спускающейся по ступеням от мелодической вершины — соль), и тональность ее (ми минор) вызывают ассоциацию с образом Ленского и его предсмертной арией («Что день грядущий мне готовит…»). Снова подчеркивается близость судеб этих двух героев оперы.

Вслед за тем, как воспоминание о юности, всплывает первая секвенция Татьяны (см. мелодию на словах: «Как будто снова девочкой я стала…»).

Появление Онегина (стремительная оркестровая интерлюдия) переключает монолог в сцену-диалог. Мелодическим центром ее является уже знакомая по вступлению распевная тема в до-диез миноре («Онегин! Я тогда моложе…»). Предшествующие этому эпизоду речитативные возгласы Татьяны раскрывают новые черты в ее облике: решимость, самообладание (см. короткие волевые фразы — «довольно, встаньте, я должна…»).

Как вариант мелодии из арии Гремина звучит фраза Татьяны — «Зачем у вас я на примете? ..» Она развивается в диалоге между голосом и оркестром и секвентно поднимается к мелодической вершине — солъ-диез.

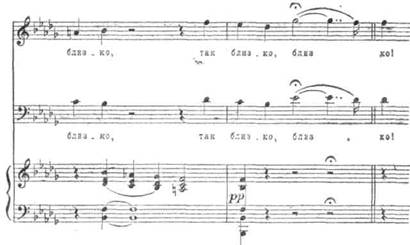

После обращения Онегина («Ужель, ужель в мольбе моей смиренной…») следует новый значительнейший по интонационной выразительности, но предельно краткий, эпизод — дуэт-элегия (си-бемоль минор) Татьяны и Онегина—«Счастье было так

Возможно…». В основе его лежит еще одна мелодия, родственная ведущим лирическим темам Ленского и Татьяны:

Весь последний раздел сцены посвящен раскрытию волевого начала в характере Татьяны, показу значения для нее чувства долга. Решительно звучат ее ответные фразы Онегину с подчеркнутым интервалом большой септимы фа—ми и диапазоном ноны:

Итак, Чайковский на протяжении оперы последовательно и целеустремленно показывает развитие образа Татьяны от робкой мечтательной девушки (охарактеризованной у Пушкина словами «дика, печальна, молчалива, как лань лесная боязлива») до сильной и прекрасной в своем отношении к жизненному долгу женщины.

Онегин раскрывается в последней сцене в трех обращениях к Татьяне, каждое из которых звучит все более настойчиво и страстно. Для всех трех характерны восклицательно-просящий характер вокальных интонаций, взволнованная стремительность оркестрового сопровождения. В мелодику вкрапливаются отдельные измененные интонационные обороты из сцены письма Татьяны (например, «Вся жизнь моя была залогом» и т. д.). Последнее — третье обращение Онегина написано Чайковским в тональности Ленского — ми минор. Трагические переживания Онегина как бы связываются с трагической судьбой его друга Ленского. В тональности ми минор и заканчивается опера. Аккорды альтерированной субдоминанты (септаккорд IV ступени с повышенным основным тоном) в напряженном тембре оркестра предваряет последний возглас Онегина: «Позор! Тоска! О жалкий жребий мой!»,

Комментирование закрыто.