« 1958. Июнь. 50–летие со дня смерти композитора Н. А. Римского–Корсакова | Главная | 1958. Май. К Международному дню защиты детей »

Мазурка

Опубликовал Художник | 28 июля 2010

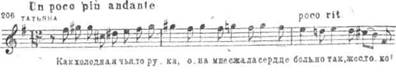

Еще большее подчинение танца развитию психологической драмы происходит в следующей сцене (№ 15), основанной на ритме мазурки. Блестящая бальная мазурка, звучащая вовремя танцев в тональности Соль мажор, переключается затем в ми минор

(тональность предсмертной арии Ленского в пятой картине) и на фоне ее начинается диалог Онегина с Ленским: «Ты не танцуешь, Ленский?» Диалог переходит в сцену ссоры — центральную в четвертой картине.

Характерно, что сама мелодия мазурки в этом эпизоде предвещает будущую лирическую тему предсмертной арии Ленского.

Мазурка:

Развитие темы мазурки приводит к первой кульминации сцены — восклицанию Ленского: «Онегин! Вы больше мне не друг!» (с гармонией уменьшенного септаккорда). После этой кульминации начинается новая волна нарастания, приводящая к патетическому возгласу Ленского: «Я вами оскорблен и сатисфакции я требую! ..» У медных духовых появляется трагическая мелодия в характере «роковых», драматических тем Чайковского:

Финал четвертой картины

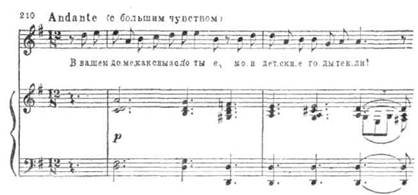

Основное содержание финала составляют лирическое ариозо Ленского «В вашем доме» и непосредственно вырастающий из него ансамбль. Это — квинтет Татьяны,

Характерно, что начальная интонация этой темы по существу также выросла из трансформации мелодии ми-минорного варианта мазурки Ольги, Лариной, Ленского и Онегина, сопровождаемый отдельными репликами хора гостей.

Ариозо Ленского «В вашем доме» носит элегический характер. Оно начинается как светлое воспоминание о счастливых днях, проведенных с Ольгой, затем переходит в скорбную жалобу-упрек. В квинтете каждый из героев выражает свое отношение к случившемуся, а потому имеет свою характерную мелодическую линию. Вместе с тем, всех присутствующих объединяет общее состояние. Различные вокальные партии соединяются в ансамбле, музыка которого в целом наполнена тревогой, подавленностью. Основная тема квинтета, выросшая из ариозо Ленского, звучит только в партии Татьяны («Ах, терзает мне сердце» и т. д.). Она достигает большого драматизма, переходя в интонации страстного стенания, жалобы:

Заключительный раздел сцены ссоры развертывается на сочетании ансамбля, приобретающего речитативный характер, и хора гостей, мелодия которого поддерживается оркестром. Тональность этого эпизода — Ми мажор. Мелодия хора и оркестра является новой трансформацией мелодии мазурки, но на этот раз в четырехдольном размере. Затем наступает новая, кратковременная драматизация действия — переключение музыки в фа-диез минор. Учащаются смены тональностей. На фоне тремоло оркестра звучат последние реплики Онегина и Ленского. Действие четвертой картины заканчивается тревожно звучащей оркестровой постлю-дией, следующей за прощальным обращением Ленского к Ольге.

Четвертая картина — переломный момент в развитии драмы.

Пятая картина — развязка драматического конфликта Ленский — Онегин. Здесь наиболее полно и глубоко раскрывается образ Ленского.

Вступление и ария Ленского.

Лирический центр картины — предсмертная ария Ленского (написана в трехчастной форме с кодой). Ей предшествует развернутое оркестровое вступление. Траурно-погребальный характер начальной темы предвещает трагическую развязку. Эта тема близка теме вступления из Четвертой симфонии, особенно — настойчивым, нарочито-однообразным характером ритма (на одном повторяющемся звуке). Гармонизация темы уменьшенными и субдоминантовыми гармониями также вносит настроение тревоги, мрака (см. пример 207).

Этой теме противопоставляется еще во вступлении лирическая, романсная по типу интонаций, тема Ленского, которая затем становится основой его арии. Тема эта чрезвычайно характерна для мелодики Ленского и Татьяны: она основана на часто встречающемся в русском романсе диапазоне сексты. В конце мелодии появляется выразительный оборот с повышенной IV ступенью лада

.

В оркестровом вступлении эта тема получает широкое развитие. Создается своеобразная «ария без слов», эмоционально подготавливающая слушателя к монологу Ленского. Оркестровое вступление заканчивается повторением прозвучавших в начале трагических аккордов.

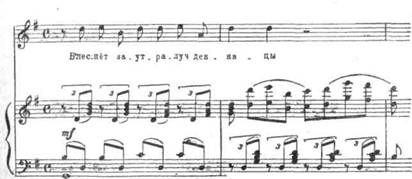

После небольшого диалога секунданта Зарецкого с Ленским следует ария-монолог. Она начинается по-речевому выразительной, но вместе с тем напевной фразой: «Куда, куда, куда вы удалились? ..» на фоне простого аккордового сопровождения (см. пример 208 а). Затем появляется основная, уже знакомая по вступлению, тема. Синкопированный ритм, восходящие мелодические подголоски в оркестре вносят в музыку черты взволнованности, трепетности. Как и в сцене письма Татьяны, Найковским используется здесь прием «диалога» между голосом и оркестром (см. пример 208 б): К этому же приему прибегает Чайковский и в начале среднего раздела арии (см. пример 209 — повторение в оркестре мелодии голоса — «Блеснет заутра луч денницы»), создавая ощущение непрерывного мелодического движения.

Средний раздел более подвижен, светел (тональность Соль мажор). Он интонационно связан с соль-мажорным ариозо Ленского «В вашем доме», являясь его вариацией (см. пример 210).

Певучая нисходящая мелодическая фраза у виолончелей приводит к динамической репризе. В основной теме появляется теперь отсутствовавший в первой части мелодический предъикт (затакт), более напряженно протекает и все мелодическое развитие: расширяется диапазон мелодии (до соль-диез второй октавы), на кульминации звучность достигает гог11881то; последние фразы перед кодой становятся особенно порывистыми, благодаря разделяющим им паузам. Кода звучит как гимн светлой любви. Но в конце ее музыка снова принимает трагический характер. Напряженно, на фоне восходящего хроматического движения в оркестре звучат еще раз видоизмененные начальные слова арии.

Нисходящие мелодические фразы из основной темы проходят теперь в оркестре, замыкая монолог.

Дуэт

В центре сцены поединка — дуэт Ленского и Онегина: «Враги! Давно ли друг от друга нас жажда крови отвела?». Дуэт написан в форме канона. Онегин вторит мелодии Ленского. Большое выразительное значение имеет мерное у литавр (повторение звука соль-диез): оно придает музыке характер трагического оцепенения, застылости. Истоки дуэта подобного типа уходят к ансамблю «оцепенения» из первого действия оперы Глинки «Руслан и Людмила».

Музыка дуэта носит скорбно-патетический характер. Это и оплакивание Ленского и вместе с тем — несомненное свидетельство пробудившихся в глубине души Онегина искренних гуманных чувств. Но по укоренившимся в обществе представлениям дуэль между бывшими друзьями является неизбежной. Трагически звучат их последние возгласы: «Нет!», «Нет!», «Нет!», «Нет!» на фоне траурного звучания литавр и напряженной гармонической последовательности: уменьшенный септаккорд — доминанта — тоника— доминанта.

Эти аккорды непосредственно вводят в оркестровую интерлюдию, с которой начинается сцена дуэли. Гармонией уменьшенного септаккорда и тремоло литавр передается в музыке момент выстрела. На вопросительную интонацию Онегина («Убит?») следует утвердительный ответ Зарецкого. На гармонии квартсекстаккорда ре минор, в измененном ритмическом движении скорбно звучит в оркестре тема из арии Ленского. Ее четырехкратное проведение завершает пятую картину.

Комментирование закрыто.