« 1958. Май. К Международному дню защиты детей | Главная | 1958. Май. Совещание министров связи социалистических стран в Москве »

Вторая картина

Опубликовал Художник | 29 июля 2010

Вторая картина — центральная в характеристике Татьяны. Она состоит из трех основных разделов: первого диалога Татьяны с няней, сцены письма и второго, заключительного диалога Татьяны и няни. Обрамляют картину оркестровое вступление и пост-людия, непосредственно связанные с развитием действия.

Музыка второй картины основана на сквозном развитии группы тем, характеризующих душевное состояние Татьяны. Лишь один эпизод — рассказ няни о годах ее юности — тематически не связан с остальными и оттеняет своим спокойным характером напряженный лиризм всей сцены.

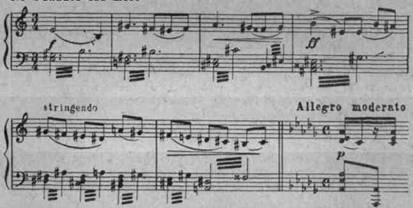

В инструментальном вступлении звучит уже знакомая по первой картине тема-секвенция. Однако на этот раз ее появлению предшествует новый выразительный мотив с подчеркнутыми секундовыми задержаниями и затактовыми триольными «взлетами»:

Тема-секвенция Татьяны пронизывает весь ее диалог с няней, появляясь то в развернутом виде то небольшими звеньями, в чередовании с напевно-речитативными вокальными фразами.

Широкое развитие получает в этой сцене тема няни, сочетающая в себе черты распевности и мерного, повествовательного сказа. Основной напев звучит то у различных групп оркестра, то в голосе (например, на словах: «Так, видно, бог велел!»).

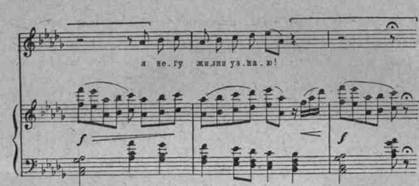

Но уже в первом разделе второй картины рождается и ряд новых тем, характеризующих различные стороны душевного облика Татьяны. Центральное место среди них занимает тема любви, страстного порыва. Впервые она звучит в. До мажоре, на фоне тремолирующего сопровождения оркестра, при словах: «Ах, няня, няня, я страдаю, я тоскую…»

В тексте еще нет признания в любви, но сама мелодия — секвентно расширяющаяся, эмоционально-напряженная, ясно говорит о большом чувстве девушки, о глубине и искренности ее увлечения Онегиным. После вопросительных реплик няни эта тема с новой выразительной силой звучит в оркестре у виолончелей. С нее же начинается и новый — центральный раздел второй картины —

Сцена письма: она проходит в оркестровой прелюдии, предшествующей монологу Татьяны — «Пускай погибну я…»:

(Татьяна долю остается в задумчивости, потом встает в большом волнении и с выражением решимости па лице.

Эта же тема появляется и в сцене рассвета; на ней построена и оркестровая постлюдия, завершающая всю вторую картину.

Сцена письма

Сцена письма — лирический центр картины. Она написана в форме свободно развивающегося монолога. В ней появляется еще ряд новых мелодий-тем, характеризующих Татьяну.

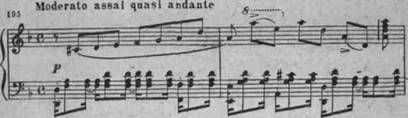

Первый раздел монолога начинается в Ре-бемоль мажоре активной, порывистой, устремленной темой с широким секстовым движением вверх и волевым предъиктом:

Взволнованный характер музыки усиливается паузами, синкопированным ритмом сопровождения. Единство, целеустремленность придают развитию этой темы и характерные для Чайковского мелодические «ответы» оркестра на прозвучавшие в голосе мотивы (см. напр. такты 4 — 8 в примере 194).

Звучание первой темы-секвенции и краткий взволнованный речитатив приводят ко второму разделу письма с новой, ре-минорной темой в оркестре:

Эта лирическая, трепетная тема (впервые появляющаяся у гобоя) сочетается затем с разговорно-напевной мелодией голоса («Я к вам пишу…»). Второй раздел монолога представляет собой трехчастное построение. Его средний эпизод (А6а§ю) предваряется речитативом — «О да, клялась я сохранить в душе…» Он включает в себя отдельные интонации различных вариантов первой темы-секвенции. В оркестре звучит мелодия, родственная вступлению ко второй картине (ср. с примером 192):

Затем в мелодию голоса включаются интонации из темы-секвенции Татьяны:

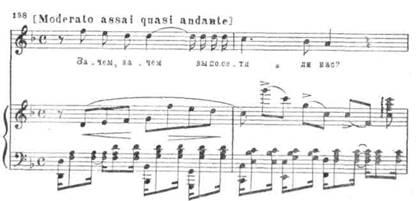

В репризе этого раздела появляется на фоне темы оркестра во встречном ей мелодическом движении фраза: «Зачем, зачем вы посетили нас…»:

В следующем разделе монолога эта фраза становится источником новых мелодических образований (например, мелодии со словами «Ты в сновиденьях мне являлся…»).

Со слов «Нет, никому на свете…» начинается новая волна в развитии монолога Татьяны. В разнообразных вариантах чередуются две темы:

Кульминацией в развитии второй темы является Ре-бемоль мажор. Тема звучит сначала в оркестре, затем в голосе («Кто ты, мой ангел ли хранитель?»).

Эта тема, родственная одной из фраз Ленского в ариозо первой картины (см. выше, пример 190) предвосхищает одновременно и тему Ленского из пятой картины «Что день грядущий мне готовит». Для всех этих тем характерно начало мелодии с вершины с последующим плавным и широким спуском.

Сплетение тем, переходящих из голоса в оркестр, а также создающаяся благодаря этому непрерывность мелодического нарастания чрезвычайно типичны для Чайковского. В момент кульминационного проведения ре-бемоль-мажорная тема звучит гог1е одновременно у оркестра и голоса, а затем еще более напряженно «допевается» в оркестровом заключении.

Кода сцены письма («Кончаю, страшно перечесть…») непосредственно переходит в сцену рассвета. Наступление утра обрисовано Чайковским оркестровыми средствами. Восходящее движение мелодии по хроматическим тонам, завершающееся звучанием До мажора, воспринимается одновременно и как яркая живописная картина восходящего солнца, и как кульминация всей предыдущей лирической сцены — расцвет чувства Татьяны. Спокойный наигрыш пастушьей свирели контрастно оттеняет ее переживания. С мятежной, порывистой темой любви, звучащей в оркестре после слов «А я-то, я-то!», контрастирует также и эпически спокойная тема няни, входящей в комнату Татьяны.

В порывистом ритме развертывается второй диалог. Обращение Татьяны: «Ах, няня, сделай одолженье… » своими начальными интонациями сходно с началом темы любви (см. пример 193). Диалог непосредственно переключается в до-мажорную постлюдию, где снова, секвенционно нарастая, утверждается тема любви.

Принцип сквозного интонационного развития на основе взаимно связанных, а часто и вырастающих одна из другой тем, нашел во второй картине оперы яркое и последовательное воплощение, придав всей сцене большую органичность, единство. Он дал возможность показать и смену душевных состояний Татьяны.

Третья картина

Хор девушек, собирающих ягоды («Девицы, красавицы», Ля мажор) начинает и заключает сцену встречи Татьяны с Онегиным. Он оттеняет своим светлым спокойствием драматизм переживаний Татьяны и вносит в музыку характерные бытовые черты. Хор предваряется небольшим оркестровым вступлением, в котором особенно выделяется звучание валторн. Два вариационно развивающихся куплета составляют содержание хора в первом его проведении. В конце картины хор звучит более сжато, показываются лишь основные контуры разделов.

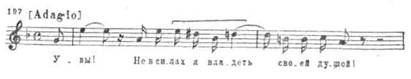

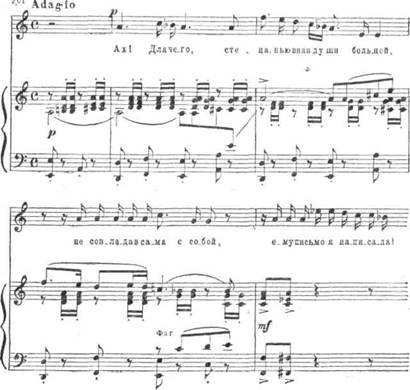

Появление Татьяны сопровождается взволнованной, тревожной музыкой. Смятение слышится в первом же ее возгласе: «Здесь он, здесь Евгений!..», исходная интонация которого основана на интервале уменьшенной септимы. Первый речитатив замыкает нисходящая мелодия фаготов и кларнетов, сумрачный тембр которых усугубляет драматический оттенок музыки. Как скорбный лирический романс звучит следующее за речитативом ре-минорное «Ах, для чего стенанью вняв души больной…» Мелодия этого эпизода сочетает в себе и большую распевность и речевую выразительность. Подголоски в оркестре усиливают песенность мелодии. Онегин характеризуется в третьей картине учтиво-сдержанной, внешне приветливой, но холодной музыкой арии «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел…» В музыке заметна связь с русским бытовым романсом: для нее характерны напевность, простота мелодики, гитарообразный тип сопровождения, частые кадансы на доминанте с ферматой. Одновременно эта ария содержит и отдельные речитативно-декламационные возгласы (например, «Иль, может быть»).

Последняя фраза Онегина «Учитесь властвовать собой…» сливается с мелодией вновь вступающего хора девушек. И в данном случае остается в силе принцип непосредственного интонационного сцепления различных сценических эпизодов.

Четвертая картина

Четвертая картина начинается оркестровым вступлением. Звучит одна из тем сцены письма, тема «Кто ты, мой ангел ли хранитель?» Затем внезапно врывается тревожный ритм, вызывающий в памяти оркестровое вступление перед встречей Татьяны с Онегиным в саду. Вступление к четвертой картине напоминает о драме Татьяны.

Вальс

Вступление сменяется ре-мажорным вальсом, на фоне которого звучат реплики хора (гости Лариных). Атмосфера беззаботного праздника, веселый гул, танцы резко контрастируют с душевным состоянием Татьяны, только что охарактеризованным оркестровым вступлением.

Таким же контрастом явятся в дальнейшем и поздравительные куплеты француза Трике, написанные Чайковским на мелодию французского бытового романса.

Вальс — не только характеристика сельского бала. На его фоне происходит первое столкновение Онегина с Ленским. Речитативные реплики действующих лиц накладываются на танцевальную музыку, звучащую в оркестре. По мере развития действия интонации вальса видоизменяются, отражая психологическое состояние героев. Так, например, музыка драматизируется благодаря появлению на словах Ленского «Боже мой, что со мной», гармонии уменьшенного септаккорда и вслед за ним тритона в мелодии вальса:

Комментирование закрыто.