« 1958. Май. Совещание министров связи социалистических стран в Москве | Главная | 1958. Май. К 50–летию со дня смерти грузинского писателя И. Г. Чавчавадзе »

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Опубликовал Художник | 29 июля 2010

Первой оперой, классически-завершенной по языку и форме, явилась опера «Евгений Онегин». Она по праву заняла место в одном ряду с выдающимися произведениями русской классической литературы XIX века, открыв своим появлением новые широкие горизонты для развития реалистических традиций в русском музыкальном театре.

Сочинение оперы было начато Чайковским в Москве, завершено в Италии. Значительная часть музыки написана в подмосковном имении его друга К. С. Шиловского, в окружении любимой русской природы. По просьбе Чайковского Шиловский принял участие и в составлении либретто, для которого в большой мере были использованы стихи Пушкина.

Поэзию Пушкина Чайковский горячо любил с самых юных лет. Правдивость, безыскусственность, эмоциональная содержательность пушкинских образов, музыкальный строй пушкинского стиха всегда вызывали восхищение Чайковского.

В «Евгении Онегине» Чайковский не стремился воплотить все многогранное содержание романа. В основу оперы легла лирическая драма Татьяны, история крушения ее светлых грез о счастье в условиях бездушной, жестокой действительности. Татьяна Ларина была одной из любимых пушкинских героинь Чайковского. «.. .Я с самых ранних лет моих всегда бывал потрясен до глубины души глубокою поэтичностью Татьяны. . .— писал он.— . . .Если моя музыка заключает в себе хоть десятую долю той красоты, которая в самом сюжете, то я очень горжусь и доволен этим». Другим ведущим персонажем оперы оказался Ленский, родственный Татьяне поэтичностью и красотой своих чувств и погибающий при столкновении с предрассудками общества. Чайковского живо волновала судьба Ленского. «Разве не глубоко драматична и не трогательна смерть богато одаренного юноши из-за рокового столкновения с требованиями светского взгляда на честь? Разве нет драматического положения в том, что скучающий столичный лев от скуки, от мелочного раздражения помимо воли, вследствие рокового стечения обстоятельств, отнимет жизнь у юноши, которого он в сущности любит? Все это, если хотите, очень просто, даже обыденно, но простота и обыденность не исключают ни поэзии, ни драмы»,— так отвечал Чайковский на сомнения его друзей относительно сценичности пушкинского сюжета.

Лирическая тема стала, таким образом, главным стержнем оперы, жанр которой можно определить как лирико-психологический. Вместе с тем в действие органично включен ряд бытовых сцен, рисующих то усадебный, то столичный дворянский быт.

Отталкиваясь в своих музыкальных характеристиках от литературных прообразов, Чайковский вместе с тем во многом по-новому обрисовал пушкинских героев. Образы Татьяны, Ленского, а отчасти и Онегина, получили, по сравнению с романом Пушкина, более драматическую окраску. В роман из русской жизни начала XIX века Чайковский внес черты своей эпохи, своего времени. Он обострил конфликт между стремлениями своих героев к счастью и роковыми обстоятельствами их жизни.

Краткое содержание

Первое действие. Первая картина. Усадьба Лариных. Летний день. Сестры Татьяна и Ольга поют дуэт. В беседе с няней вспоминает свою молодость Ларина-мать. Приходят крестьяне поздравить барыню с окончанием уборки урожая; их песни и пляски привлекают внимание Татьяны и Ольги. Приезжают влюбленный в Ольгу Ленский и его друг Онегин. Новый гость производит сильное впечатление на Татьяну.

Вторая картина. Комната Татьяны. Встревоженная вспыхнувшим в ней чувством любви к Онегину, девушка просит няню рассказать ей о ее юности, о старине, но, будучи не в силах отвлечься от собственных дум, она прерывает рассказ няни. Оставшись одна, она признается в письме к Онегину в своем чувстве. Наступает утро. Слышна свирель пастуха. Вошедшую няню Татьяна просит послать внука с письмом к новому соседу. Смятение и тревога охватывают ее душу.

Третья картина. Сад. Слышна песня собирающих ягоды девушек. Вбегает Татьяна, взволнованная приездом Онегина. Происходит их встреча. Онегин учтиво и холодно читает Татьяне нравоучение.

Второе действие. Первая картина. (Четвертая картина). Бал в доме Лариных по случаю именин Татьяны. Француз Трике поет поздравительные куплеты. Беспечно веселятся гости. Но веселье неожиданно прерывается ссорой Ленского с Онегиным. Ленский вызывает Онегина на дуэль.

Вторая картина. (Пятая картина). Зимний пейзаж. Раннее утро. Ленский и его секундант Зарецкий ждут Онегина. Ленский томим

Мрачными предчувствиями. Появляется Онегин со своим секундантом. Нелепость происшедшей ссоры ясна для каждого из друзей, но, согласно представлениям светского общества о чести, дуэль неизбежна. Картина заканчивается гибелью Ленского.

Третье действие. Первая картина. (Шестая картина). Бал в Петербурге. Среди гостей — Татьяна и ее муж, князь Гремин. Здесь же — вернувшийся из странствий Онегин. Татьяна умело скрывает свое волнение, вызванное нежданной встречей. В душе Онегина вспыхивает любовь к Татьяне.

Вторая картина. (Седьмая картин а). Дом Греминых. Татьяна грустит и вспоминает прошлое. Внезапно появляется Онегин и признается ей в своем чувстве, но Татьяна остается верна своему супружескому долгу.

Несмотря на то, что композитор скромно назвал свою оперу «лирическими сценами», ее действие развивается очень целеустремленно.

Первая картина является экспозицией всех основных образов. Здесь же происходит завязка драмы. Развитию образа Татьяны, характеристике ее душевного состояния, вызванного встречей с Онегиным, посвящена вторая картина оперы с центральным эпизодом — сценой письма, которая, в свою очередь, подготавливает третью картину, рисующую крушение романтических грез Татьяны о счастье.

Четвертая картина—одна из самых драматических сцен оперы. Следствием возникшего конфликта между Ленским и Онегиным является содержание пятой картины: сцена дуэли и смерти Ленского.

Все происшедшее подготавливает дальнейшее развитие сюжета: встречу на балу в Петербурге Онегина с Татьяной (шестая картина) и драматическую кульминацию — развязку основного конфликта оперы — седьмую картину, в которой завершается развитие образов Татьяны и Онегина.

Таким образом, сквозное действие носит очень целеустремленный характер. На протяжении драмы постепенно, в сменяющих друг друга жизненно-правдивых ситуациях, развертываются характеры трех основных героев — Татьяны, Ленского, Онегина.

Вступление

Опера начинается кратким оркестровым вступлением (соль минор), являющимся первой музыкальной характеристикой Татьяны. В основе лежит элегическая тема, изложенная в виде секвенции:

Это — одна из ведущих тем, связанных с образом Татьяны — тема ее поэтических грез. Постепенно она приобретает драматический характер; Однако в конце вступления она снова звучит в своем первоначальном варианте, что придает всей форме закругленность, законченность. Тема вступления играет большую роль в опере, неоднократно появляясь в различных вариантах в первой, второй и седьмой картинах.

Первая картина. Дуэт Татьяны и Ольги.

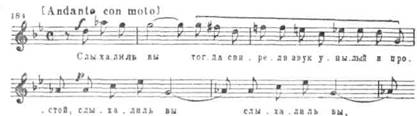

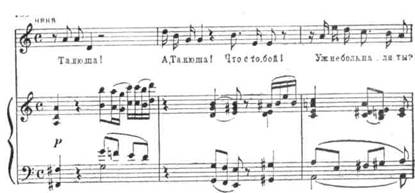

Первая картина открывается элегически-светлым дуэтом Татьяны (лирическое сопрано) и Ольги (меццо-сопрано) на текст стихотворения Пушкина «Певец». Дуэт выдержан в характере русской бытовой романсной лирики начала XIX века: простой, задушевный напев, арпеджированная фактура сопровождения, свободное, как бы импровизационное, сплетение голосов. Дуэт написан в той же тональности, что и вступление (соль минор). Интонационная связь между ними подчеркивается включением в вокальную партию Татьяны, в момент мелодической кульминации, секвенционной темы из вступления:

Естественно и непринужденно вплетаются в дуэт Татьяны и Ольги голоса Лариной (сопрано) и няни (меццо-сопрано): их диалог — воспоминание о прошлом — звучит на фоне нового куплета дуэта («Вздохнули ль вы…»). Таким образом, дуэт переходит в квартет. Дуэтом-каноном няни и Лариной «Привычка свыше нам дана» заканчивается первый эпизод первой картины.

Песни и пляски крестьян.

В этом эпизоде противопоставляются две различных по жанру песни: медленная, распевная, лирическая — «Болят мои скоры ноженьки» и быстрая, плясовая, с четким танцевальным ритмом — «Уж как по мосту-мосточку».

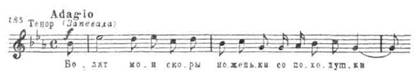

Первая песня (Ми-бемоль мажор) имеет сольный запев, который подхватывается хором. Мелодия хора широка, плавна, в середине включается подголосок («Щемит мое ретивое. . .»).

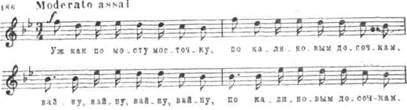

Как яркая бытовая сцена развертывается второй хор: «Уж как по мосту-мосточку». В среднем разделе основной напев обогащается новыми, также плясовыми мелодиями. Развитие достигает своей кульминации в репризе и коде хора.

Пение крестьян вызывает различное эмоциональное состояние у Татьяны и Ольги. Романтическое настроение Татьяны передано через возвращение ее мечтательной темы-секвенции. На этот раз отсутствует замыкающий ее каданс; она расширяется, растет, как бы отвечая смыслу слов Татьяны: «Мечтами уноситься куда-то, куда-то далеко!» (см. начало сцены № 3). Ярким контрастом к ней звучит повторенный Ольгой напев плясовой песни «Уж как по мосту-мосточку».

Ария Ольги.

Ария Ольги «Я не способна к грусти томной. ..» — музыкальный портрет простодушной, веселой и резвой девушки. В высказывании Ольги много жизнерадостной беспечности и даже шутливой иронии по адресу окружающих. Начало арии как бы пародирует однотонную речитацию из начала диалога Лариной и няни, фраза «Я беззаботна и шаловлива» связана с интонациями хора «Уж как по мосту-мосточку». Иронический оттенок получают в устах Ольги нисходящие мотивы-вздохи, характерные для партии Татьяны (на словах «Зачем вздыхать, когда счастливо…»): они прерываются паузами, сопровождаются синкопированным ритмом оркестра.

Образ Ольги не получает дальнейшего развития: диалоги и ансамбли с участием Ольги не вносят каких-либо новых черт в ее характеристику.

Сцена приезда Ленского и Онегина.

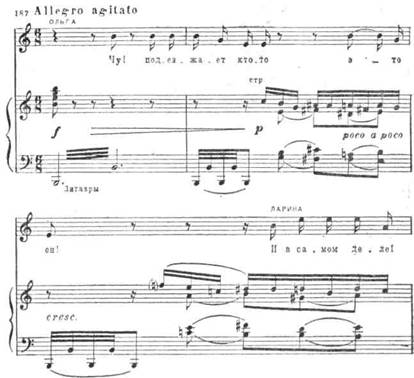

В следующей сцене ведущее значение вновь приобретает первая тема Татьяны. Она появляется теперь в новых вариантах. В момент, когда Лариным сообщают о приезде Ленского и Онегина, оркестр передает охватившее Татьяну волнение. Тема появляется теперь в восходящей секвенции, на фоне тремоло литавр, в убыстренном темпе (см. пример 187).

В начале сцены впервые звучит и основная тема няни Филиппьевны. Спокойно-повествовательная, народная по складу, она станет музыкальной основой няниного рассказа о прошлом во второй картине. Здесь же эта тема проходит лишь в оркестре, сопровождая речитатив няни — ее обращение к Татьяне:

Таким образом, первая половина картины содержит экспозицию всех женских персонажей. Вторая — экспозицию главных мужских образов — Ленского (тенор) и Онегина (баритон), взаимоотношения главных участников действия и характеризует новую ситуацию, вызванную приездом гостей в дом Лариных.

Квартет.

Квартет (До мажор) Татьяны, Ольги, Ленского, Онегина имеет большое драматургическое значение: являясь временной остановкой в развитии сюжета, он в то же время создает ощущение напряженного ожидания и тем усиливает общую динамику действия. Включение таких, казалось бы, статичных, но на самом деле исключительно важных для дальнейшего развития ансамблей,— характерная черта драматургии Чайковского.

В квартете, развертывающемся на основе нарочито скованного, однообразного ритма, гибко переплетаются различные по характеру мелодии. Эмоционально напряжена, устремлена вверх мелодия Татьяны. Напротив, однотонно, то на повторе одного и того же звука, то охватывая небольшой диапазон, но не становясь все же достаточно рельефной, звучит мелодия Ольги. Как бы независимо от женских голосов, но вместе с тем стройно включаясь в общее звучание ансамбля, развертывается диалог Ленского и Онегина, показывая контрастность их вкусов, характеров.

Речитативы и ариозо Ленского.

Уже с первых фраз, произносимых Ленским, выявляются особенности его музыкальной речи. Романтически восторженный облик юного поэта раскрывается в его возгласах: «Прелестно здесь! Люблю я этот сад, укромный и тенистый!» Для Ленского типичны мягкие, лирические интонации как, например, в приведенной фразе.

Но ярче всего охарактеризован образ Ленского в его сцене-диалоге с Ольгой и, особенно, в его ариозо «Я люблю вас…» — лирическом центре первой картины.

В диалоге с Ольгой еще раз выявляется напевно-ариозный тип речитативов Ленского. Эта напевность еще усиливается оркестровой партией. В самом начале у скрипок звучит гибкая, пластичная тема, которая станет затем основной темой ариозо Ми мажор. Оркестр как бы говорит о том, для чего еще не находит слов взволнованный Ленский

Характерные черты музыки ариозо — теплота, искренность, мелодическая выразительность. Некоторые из оборотов в дальнейшем появятся и в партии Татьяны. Так, например, спускающийся на сексту мелодический ход «Я отрок был, тобой плененный…» предвосхищает фразу «Кто ты, мой ангел ли хранитель?» из письма Татьяны в следующей картине

Присущие обоим героям черты поэтичности, романтической мечтательности, обусловили и сходство их музыкальной речи.

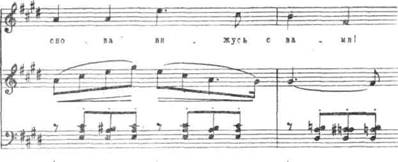

Ариозо Ленского написано в трехчастной форме с динамической репризой. Музыка пронизана непрерывным развитием. В третьей части основная тема («Я люблю тебя. ..») звучит еще более взволнованно и страстно, чем в начале: ее мелодический диапазон расширился, оркестровая фактура обогатилась (восходящее мелодическое движение), одна за другой сменяются тональности.

Заключительная сцена

Заключительная сцена посвящена характеристике Онегина. Его ариозо «Мой дядя самых честных правил.. .», написанное в ритме менуэта, рисует светский, учтивый, но холодный облик этого героя.

Первая картина заканчивается репликой няни, размышляющей о будущем Татьяны. В оркестре звучит (в тональности Ля-бемоль мажор) секвенция Татьяны. Таким образом, эта тема, появившись в оркестровом вступлении и претерпев ряд трансформаций на

Протяжении первой картины, замыкает собой экспозиционный раздел оперы, еще раз подчеркивая тем самым ведущую роль в ней образа Татьяны.

Комментирование закрыто.