« 1958. Октябрь. К 1100–летию со дня рождения поэта Абу Абдулло | Главная | 1958. Октябрь – декабрь. Столицы союзных советских социалистических республик »

Адажио

Опубликовал Художник | 17 июля 2010

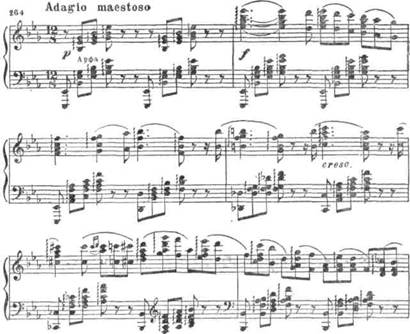

Второе лирическое адажио (Ми-бемоль мажор), выражающее чувство любви и восхищения принцев-женихов Авроры, является одновременно характеристикой ее красоты и обаянии

После небольшого вступления, в котором ведущее место занимает каденция двух арф, звучит сочная, торжественно-плавная, широкая тема:

Эта основная тема адажио проходит на протяжении танца три раза, причем дважды — с повторным проведением. Каждое новое появление темы более напряженно, насыщенно, чем предыдущее, что обусловлено драматизацией эпизодов, подготавливающих ее появление. В развитии музыки широко используются секвенции (см. такты 3—5 в примере 264). Секвенционный принцип является ведущим и в следующем разделе, достигая большого эмоционального напряжения к моменту второго появления темы.

Начинается новая волна: у виолончели соло развиваются интонации основной темы, а затем она проводится всем оркестром. Главный мотив излагается в тремолообразной фактуре. Он дважды прерывается уменьшенным септаккордом. Тема адажио в более сдержанном движении и новом варианте звучит в последний раз, как бы утверждая главную мысль всего номера.

Вариации Авроры

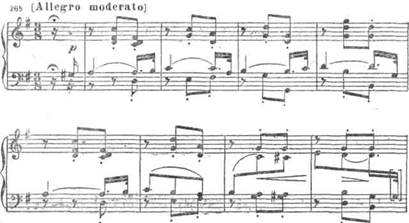

После краткого эпизода танцев фрейлин и пажей следует сольный танец — вариация Авроры. Безмятежно-светлым, радостным настроением пронизана музыка танца. Все окружающее в представлении Авроры ясно и радостно, ничем еще не омрачена ее жизнь, ничем не встревожено ее сердце.

Появление шаловливо-грациозной вальсовой темы вариации (Соль мажор) подготавливается широким импровизационного характера вступлением солирующей скрипки, в конце которого и формируется вальсовый ритм:

Вариация состоит из трех разделов: первый — проведение основной вальсовой темы, второй и третий являются ритмическими вариациями на основную тему вальса. Последовательность двух вариантных проведений темы образует единую возрастающую линию. Вариация Авроры контрастно сопоставляется с окружающими ее номерами балета.

Кода переводит действие в драматический финал.

Финал первого действия

В оркестре злорадно-торжествующе звучит тема феи Карабос. Это — ее новый ритмический и гармонический вариант: без пауз, прерывающих аккорды, на фоне тремоло органного пункта си-бемоль и с новыми гармоническими последовательностями:

Тема Карабос подвергается затем большому мотивному развитию. Разрабатываются два ее элемента: поступательный ход по секундам и ритмический мотив шестнадцатыми, который в итоге,

Отчленяясь от темы и освобождаясь от присущих теме Карабос хроматизмов, становится основой танца Авроры с веретеном:

Танец Авроры с веретеном.

Танец Авроры с веретеном развертывается в стремительном движении в тональности до минор. В конце его появляются начальные интонации темы Карабос, принимающие здесь зловеще-трагический характер. Аврора, уколовшись веретеном, падает. У виолончелей и фаготов звучит тема, выражающая скорбь и отчаяние окружающих:

Последняя интонация этой темы — поступенный нисходящий ход — становится источником дальнейшего музыкального развития. С этой темой горя и отчаяния сопоставляется тема Карабос в основном своем облике (в этот момент старуха сбрасывает плащ и предстает как Карабос. Принцы бросаются на злую колдунью, но она внезапно исчезает). Непрерывное движение шестнадцатых в темпе, рожденное темой Карабос и вихревым танцем Авроры, заканчивает этот драматический эпизод балета. Он непосредственно переходит в последний раздел финала.

Появляется фея Сирени. Ее тема звучит у английского рожка в светлом Ми мажоре. По знаку доброй волшебницы все царство

Погружается в волшебный сон: в ровном ритмическом движении звучит красочная цепь аккордов — «тема оцепенения».

Вся заключительная сцена носит фантастически-живописный характер.

Комментирование закрыто.