« 1957. Июнь. Шотландский поэт Роберт Бернс | Главная | 1957. Июнь. К X международной велогонке Мира Прага – Берлин – Варшава »

Вступление

Опубликовал Художник | 26 августа 2010

Вступление представляет собой музыкальную картину моря и имеет подзаголовок «Окиан-море синее». Музыка вступления рождается из нисходящей короткой попевки (соль — ми-бемоль — ре), образующей основное зерно темы моря — одного из главных лейтмотивов оперы:

Развитие лейтмотива носит красочный характер. Текучая музыкальная ткань вступления основана на сплетении различных ритмомелодических рисунков восходящего и нисходящего направлений. Интонационные видоизменения мотива связаны с его гармоническим варьированием. Господствующий Ми-бемоль мажор оттеняется кратким сдвигом в До мажор, тоническое ми-бемоль-мажорное трезвучие (основная гармония мотива) эпизодически заменяется минорным трезвучием VI натуральной и VI низкой ступени (см. такты 5 и 7), а также рядом альтерированных гармоний. При этом во вступлении неизменно сохраняются характерные «струящиеся» очертания лейтмотива и его ми-бемоль-мажорная тональная окраска, соответствующая, по звуко-цветовому ощущению композитора, «серо-свинцовой» цветовой гамме северного моря. Такое постоянство основных музыкальных элементов и одновременно непрестанное обновление (варьирование) их рождает образные ассоциации с величавой и полной жизни морской стихией.

Если основная часть вступления рисует вполне реальный морской пейзаж, то в маленькой и очень поэтичной коде (см. клавир, цифра 4) возникает легкий оттенок сказочности. На фоне фигурированного органного пункта струнных басов (мотив моря) у английского рожка и двух кларнетов проходят мечтательно и чуть фантастично звучащие аккорды (поочередное разрешение уменьшенного вводного септаккорда VII ступени то в доминанту, то в трезвучия II мажорной и II минорной ступеней). Эти причудливые гармонии как бы намекают на чудеса таинственного и прекрасного Подводного царства, таящегося в глубинах океана:

Первая картина.

В ней композитор рисует пир новгородских торговых гостей в богатых хоромах братчины. На пиру присутствуют обязательные участники различных сборищ и торжеств — скоморохи, а также молодой гусляр Нежата.

Драматургическим «узлом» картины служит противопоставление спесивой, кичащейся своими богатствами массе купцов бедного гусляра Садко, не удовлетворенного бездеятельной и разгульной жизнью знатных гостей. Он помышляет о путешествиях в далекие, невиданные страны, о расширении торговых связей Новгорода и о распространении его славы по всей земле.

Всем своим складом и художественным обликом первая картина напоминает монументальную музыкальную фреску — так мощны ее общие очертания, рельефны и просты линии, насыщены и ярки музыкальные краски. Музыкальный язык этой первой новгородской сцены отличается диатонизмом мелодики и гармонии, энергией ритмов, массивностью фактуры, полнотой и блеском оркестрового звучания, где выделяются медные и деревянные духовые инструменты. Картина состоит из нескольких крупных хоровых и сольных номеров, а также вокально-оркестрового номера — «Песни и пляски скоморохов». Некоторые хоровые номера не завершены и вместе с речитативами образуют сцены. Неоднократное проведение ряда тем придает музыкальной форме картины внутреннюю цельность.

Картина открывается обширным, полным буйного веселья хором — похвальбой новгородских купцов «Собралися мы, гости торговые, всею братчиной нашей веселою». Хор построен на нескольких темах, среди которых особенно выразителен энергичный, несколько маршеобразный мотив, встречающийся и в дальнейшем развитии картины:

После небольшого речитатива настоятелей следует былина Нежаты (контральто) о Волхе Всеславьевиче. Размеренный и спокойный, многократно повторяющийся напев, подражание в оркестре гуслям (арфа с фортепиано), красочная вариационная обработка темы, эпизодические хоровые реплики гостей между отдельными куплетами былины — все это оттеняет эпический характер картины пира.

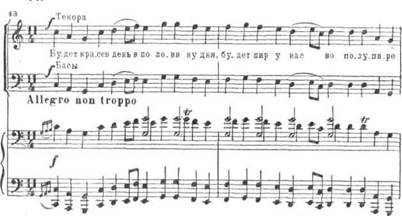

Былина сменяется новым хором гостей «Будет красен день в половину дня, будет пир у нас во полупире». В нем еще ярче, чем прежде, характеризуется чванливая новгородская знать: друг перед другом хвастают купцы своими богатствами — золотой казной, платьем цветным, удачами в кулачном бою, женами — белыми лебедями. Изложенная на 4 (в характерном для былинного стиха

Свободном размере) и как бы топчущаяся на месте тема проходит в октавном унисоне мужского хора и оркестра. Она создает представление о могучей, но тупой силе:

Ария Садко.

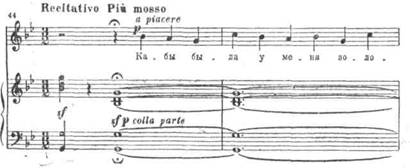

Центральным эпизодом первой картины служат речитатив и ария Садко. В них дается первая характеристика главного действующего лица оперы. В образе Садко (тенор) с самого начала ярко выступают черты широкой и энергичной натуры. Музыкальная характеристика Садко строится Римским-Корсаковым на основе распевно-декламационных, специфически былинных оборотов и песенных жанров. Оба эти элемента здесь представлены.

Арии предшествует большой речитатив Садко. Его пластичные, разнообразные по мелодическому строению фразы объединены единством эпического, повествовательного стиля. Для них характерны симметрично расположенные терцовые и квартовые, так называемые трихордные попевки, терцовые и квартовые ниспадающие интонации в окончаниях фраз:

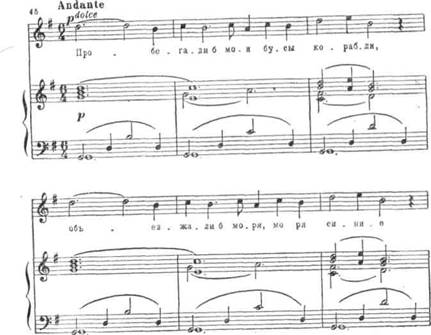

Речитатив переходит в арию. Она написана в простой трехчастной (и одновременно куплетно-вариационной) форме. В арии ярко выражено песенное начало и вместе с тем в ее песенно-былинной мелодии содержатся и речитативные обороты. Плавно покачивающееся сопровождение вызывает образ морских далей:

Средний раздел арии («Накупил бы я там злата жемчуга») состоит из варьированных проведений основной темы в Си-бемоль мажоре и Ре мажоре. В репризе («По далеким морям») к вокальной мелодии присоединяются проходящие у оркестра лейтмотивы моря и Великого Новгорода (соло трубы в последних тактах арии), символизирующие мечты Садко о смелых подвигах во славу родной земли.

Речи Садко вызывают бурные споры среди купцов. Одним пришлась по сердцу удаль гусляра, другие возмущены его «безумной похвальбой». Главные противники Садко — настоятели, обеспокоенные влиянием Садко на простой народ, «голь кабацкую». Споры переданы в большом хоре-сцене, где возвращается в измененном виде знакомая тема «Будет красен день». Финалом картины служит «Пляска и песня скоморохов». На забаву гостям и под их одобрительный смех скоморохи издеваются над гусляром, называя его «зазнавшимся дурнем».

В песне «Про дурня», сочиненной в духе веселых и насмешливых скомороший, задорная мелодия двух запевал — скоморохов Дуды и Сопеля окружена плясовым оркестровым вступлением и бойким хоровым припевом («Ой, дуди, дуди, дуди»). Стремясь передать звучность нехитрого инструментального ансамбля скоморохов, Римский-Корсаков широко пользуется деревянными духовыми с участием малой флейты и малого кларнета, а также группой ударных (треугольник, тарелки, литавры, малый и большой барабаны).

«Пляска» обрамляется мотивами первого хора. Появление их в конце картины в соединении со скоморошьими наигрышами образует еще одну музыкальную репризу, выполняющую функцию коды всей первой картины.

Комментирование закрыто.