« 1957. Май. К 250–летию города Ленинграда | Главная | 1957. Май. Медаль «За освоение целинных земель» »

Четвертое действие

Опубликовал Художник | 29 августа 2010

Четвертое действие начинается со сцены Снегурочки и Весны, Печально и надломлено звучат призывы Снегурочки, обращенные к матери-Весне («Родимая, в слезах тоски и горя»). Выразительные вокальные фразы чередуются с жалобными мотивами гобоя (напряженный тембр этого инструмента во многих местах оперы используется композитором для передачи горестных чувств героини). Краткий оркестровый эпизод рисует появление из озера Весны-Красны: тихо шелестят нисходящие фигурации двух скрипок, как капли падают отрывистые звуки флейты и арфы, а на этом фоне у виолончелей мягко и ласково стелется певучая тема Весны; она как бы выплывает из прозрачной аккордовой ткани аккомпанемента. После краткого диалога Снегурочки и Весны следует небольшое очаровательное ариозо Весны, сообщающей дочери о волшебной силе своего венка («Изволь, дитя»). «Валторновый» мотив Весны положен в основу вокальной партии, сопровождением к которой служат его трепетные, полные томления (преобладают неустойчивые гармонии) аккордовые тремоло засурдиненных струнных.

Хор цветов

Хор цветов — центральный номер этой сцены. Его можно было бы назвать арией Весны с хором, так как последний лишь аккомпанирует вместе с оркестром пению Весны. В роскошном цветении весенней природы и в волшебном могуществе Весны, дарующей Снегурочке чувство любви, полно и широко раскрывается неодолимость сил жизни и благодатного тепла. Музыкальная характеристика Весны достигает здесь особенной художественной силы и яркости. Хор цветов построен на нескольких выразительных темах. Среди них — виолончельная тема Весны из пролога и взятый оттуда же мотив валторны, преобразованный — в гибкую тему — музыкальный образ стройного цветка. Сверх того в хоре встречается еще несколько мелодий, появляющихся при перечислении Весной цветов ее волшебного венка. Все эти темы очень пластичны, полны интонационной и гармонической экспрессии, они сопровождаются альтерированными уменьшенными и увеличенными гармониями. Вот несколько примеров:

Разнообразные оркестровые средства, звучание дуэта солирующих скрипок, блестящая звучность колокольчиков — сообщают музыке хора теплый, воздушный, переливчато-красочный колорит. Хор цветов — первый замечательный образец светлой музыкальной фантастики операх Римского-Корсакова. Позднее аналогичные страницы музыки появятся в «Младе» (хор светлых духов), в «Ночи перед Рождеством». Общий их источник — хоры волшебных дев в «Руслане и Людмиле» Глинки.

Исчезновение Весны-Красны сопровождается замечательным симфоническим эпизодом, отличающимся роскошью и блеском оркестровых красок: густое и насыщенное звучание двух главных лейтмотивов Весны обогащается введением октавной мелодии цветов у флейт и арфы, с добавлением на последнем, вершинном звуке колокольчиков (см. клавир, цифра 288).

Дуэт Снегурочки и Мизгиря.

Сердце Снегурочки теперь согрето теплом любви, она готова ответить любовью на любовь. Происшедшая перемена отражается в музыкальной характеристике Снегурочки: в дуэте с Мизгирем (он непосредственно следует за исчезновением Весны) появляются новые песенные темы, среди них — «нежно ласкающий любовный напев»:

Финал оперы — народная обрядовая сцена встречи первого летнего дня. Она начинается с оркестрового эпизода — шествия народа и царя Берендея. За ним идет хоровой номер — хороводная песня-игра «Просо», после чего следует обряд благословения царем Берендеем молодых пар. Женихи и невесты, в их числе и Снегурочка с Мизгирем, взявшись за руки, подходят к царю. В ответ на вопрос царя Снегурочка говорит о своей любви к жениху. В этот момент яркий луч солнца падает на Снегурочку. Она тает.. .

Сцена таяния

Сцена таяния — кульминация в развитии образа Снегурочки. Лирическая сторона ее характеристики получает здесь наиболее полное выражение, но наряду с тем вновь отчетливо выступают и сказочные черты этого полуреального-полуфантастического образа. Сцена таяния написана в виде свободного ариозо, состоящего из нескольких переходящих один в другой эпизодов. Музыкальное единство сцены определяется преобладанием мелодического материала ариетты пролога и господством энгармонически родственных тональностей до-диез минора и Ре-бемоль мажора. Сцена включает значительное количество мотивов, ранее появлявшихся в музыкальной характеристике Снегурочки. Так, во вступительном разделе при словах «Великий царь» звучит тема, встречавшаяся в прологе на словах «людские песни», далее проходит начальный мотив ре-минорной ариетты пролога, за ней у кларнета — первая тема из дуэта Снегурочки и Мизгиря четвертого действия и грозный лейтмотив Ярилы-Солнца.

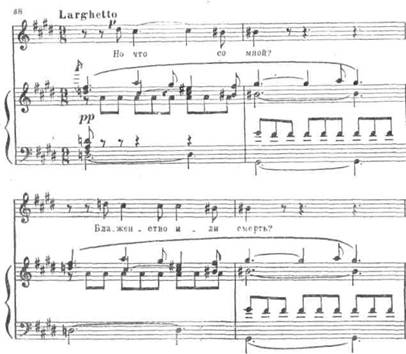

После этого начинается собственно сцена таяния: «Но что со мной? Блаженство или смерть? Какой восторг! Какая чувств истома!» В этом до-диез-минорном разделе новое развитие получают чувства томления, сладкого блаженства, которые слегка, как предчувствие, были намечены в ариетте пролога. Римский-Корсаков окрашивает здесь тематический материал ариетты в теплые и глубоко трогательные тона. Тема ариетты звучит у солирующей скрипки с флейтой (потом с кларнетом), несколько позже в унисоне первых скрипок и гобоя. Ее экспрессия и томность усиливаются благодаря обилию задержаний, проходящих звуков и неустойчивой гармонизации; каждый двухтактный мотив заканчивается на доминантсептаккорда разных тональностей (до-диез минора, соль-диез минора, Ми мажора):

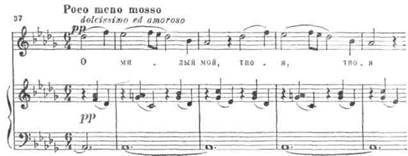

Краткий ля-бемоль-мажорный эпизод («В очах огонь») приводит к сокращенному проведению той же темы ариетты в тональности ми-бемоль минор («Люблю и таю»). На этот раз она проходит у сопрано с кларнетом, к аккомпанирующим струнным присоединяются духовые и арфа. Вслед за тем в Ре-бемоль мажоре звучит любовный напев — обращение к Мизгирю «О милый мой», появляющийся в окружении прозрачно-холодных тембров флейт и кларнетов и волшебной звучности флажолетов арфы. Заключительный раздел сцены — проведение в оркестре мелодии

Ариетты пролога (до конца удерживается Ре-бемоль мажор), постепенно истаивающей и, наконец, растворяющейся в воздушном глиссандо арфы.

Снегурочка исчезла. «Как вешний снег, растаяла она! Обманут я богами!» — в отчаянии восклицает Мизгирь и бросается в озеро.

Несмотря на это, опера заканчивается в светлых, торжественных тонах. Царь Берендей разъясняет смысл происшедшего: «Дочь Мороза, холодная Снегурочка погибла, пятнадцать лет на нас сердилось Солнце; теперь, с ее чудесною кончиной, вмешательство Мороза прекратилось. Веселый Лель,— обращается царь к пастуху,— запой Яриле песню хвалебную, а мы к тебе пристанем». Народ радостно славит Солнце — подателя света и тепла. Финальный хор сочинен Римским-Корсаковым в характере древних эпико-гимнических напевов. Тема его представляет собой видоизмененный мотив Ярилы:

Хор построен на сплошном нарастании силы, блеска и яркости звучания. Первую строфу запевает Лель, вторую исполняет хор, третью — ансамбль солистов, а затем происходит энергичная симфоническая разработка темы при ведущей роли оркестра. Ускоряющийся темп, расширение диапазона звучания, уплотнение фактуры, контрастные сопоставления оркестрового и хорового 1иШ, мажорный ладовый колорит — все это образует могучий, полный радости и солнечного света финал оперы — весенней сказки.

Комментирование закрыто.