« 1957. Май. Медаль «За освоение целинных земель» | Главная | 1957. Май. 100–летие со дня выхода первой русской революционной газеты «Колокол» »

Сцена народного праздника в заповедном лесу

Опубликовал Художник | 29 августа 2010

Сцена народного праздника в заповедном лесу насыщена хороводами, песнями и плясками. Наряду с ними она также включает эпизоды, в которых протекает дальнейшее развитие основной сюжетной линии.

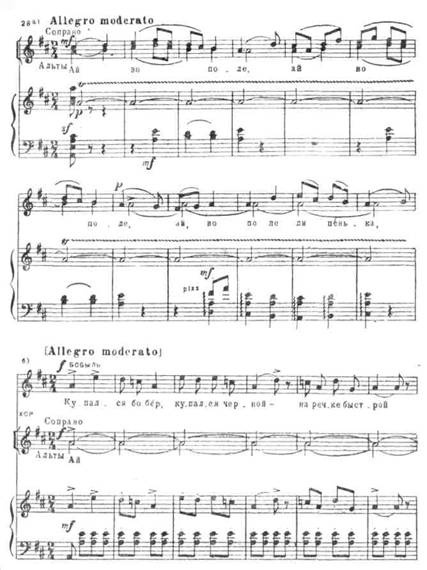

По своей музыкальной композиции сцена праздника напоминает род вокально-инструментальной сюиты. Отдельными частями сюиты являются законченные и сопоставленные по контрасту сольные, хоровые и симфонические номера, перемежающиеся с речитативами. Первым из них служит сдвоенный номер — хор «Ай, во поле липенька» (с эпизодическим участием дуэта солистов — Снегурочки и Леля) и плясовая песня (с хором) Бакулы Бобыля.

Хороводная песня обработана композитором в народной подголосочной манере с сохранением ладовых особенностей напева (сопоставление параллельных мажора и минора, использование VII низкой ступени в мажоре). В куплетно-вариационное развитие песни «вставлены» несколько проведений плясовой, благодаря чему форма получает завершенность.

Далее следуют: выход царя Берендея, его вторая каватина, симфонический номер «Пляска скоморохов» — род оркестрового скерцо, близкого к «Камаринской» Глинки.

Третья песня Леля

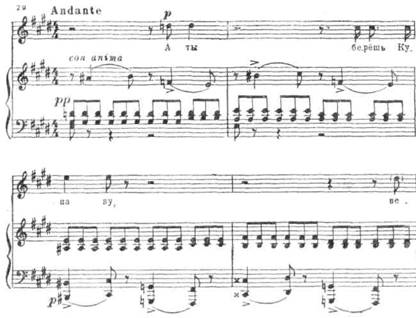

Третья песня Леля — один из лучших и популярнейших номеров оперы. Она написана в стиле народных хороводных песен и сопровождается наигрышами кларнета. В этих наигрышах мастерски воспроизведен народный инструментальный стиль. Песня сочинена в куплетно-вариационной форме и состоит из![]() трех куплетов. Мелодия, остающаяся неизменной, включает певучий напев-речитатив («Туча с громом сговаривалась»), грациозную, с оттенком танцевальности, мелодию («То-то цветики возрадуются») и задорный припев с традиционным для многих старинных песен текстом «Лель мой, Лель мой, лёли. лёли, Лель!» Каждый куплет заключается веселым плясовым инструментальным отыгрышем. В песне немало очаровательных деталей. Одни из них изобразительного характера — например, рокот литавр в начале первого куплета — подражание отдаленным раскатам грома, а вслед за тем контрапункт скрипок при словах «вспрыснем землю весенним дождем». Другие введены Римским-Корсаковым в качестве подголосков, расцвечивающих гомофонную ткань песни и подчеркивающих ее народный стиль; таков грациозный подголосок кларнета в третьем куплете (см. «Что за прибыль вам аукаться»).

трех куплетов. Мелодия, остающаяся неизменной, включает певучий напев-речитатив («Туча с громом сговаривалась»), грациозную, с оттенком танцевальности, мелодию («То-то цветики возрадуются») и задорный припев с традиционным для многих старинных песен текстом «Лель мой, Лель мой, лёли. лёли, Лель!» Каждый куплет заключается веселым плясовым инструментальным отыгрышем. В песне немало очаровательных деталей. Одни из них изобразительного характера — например, рокот литавр в начале первого куплета — подражание отдаленным раскатам грома, а вслед за тем контрапункт скрипок при словах «вспрыснем землю весенним дождем». Другие введены Римским-Корсаковым в качестве подголосков, расцвечивающих гомофонную ткань песни и подчеркивающих ее народный стиль; таков грациозный подголосок кларнета в третьем куплете (см. «Что за прибыль вам аукаться»).

За песней следует сцена поцелуя, в центре которой находится небольшой, но выдающийся своей красотой оркестровый эпизод. Замечательная по сочности и певучести тема поцелуя проходит в «бархатистом» звучании струнных и затем в дуэте (каноне) кларнета и виолончели на фоне фигурации арфы:

В заключение всей сцены у оркестра звучит мелодия песни «Ай, во поле липенька». Ее проведение и возвращение тональности Ля мажор придают музыкальную законченность, округленность всей большой картине народного праздника.

Ариозо Снегурочки.

Новая крупная часть акта открывается лирической сценой Снегурочки. В ее ариозо выражены чувства уязвленной гордости и ревности, терзающие девушку. В отличие от предшествующих вокальных номеров, ариозо Снегурочки приближается к монологу, который складывается из последовательности разнохарактерных эпизодов. Это позволило композитору, не стесняя себя той или иной законченной формой, свободнее отразить смену мыслей и чувств Снегурочки, передать развитие ее душевной драмы. Римский-Корсаков обращается здесь и к существенно иным (по сравнению с предшествующими вокальными номерами в партии Снегурочки) выразительным средствам: мелодика изобилует декламационными оборотами, острыми (с задержаниями) гармониями. Между тем большая часть тематического материала ариозо не нова, а заимствована из звучавших в прологе арии и ариетты Снегурочки.

Во вступительном соло флейты один из основных мотивов Снегурочки впервые проходит в миноре и приобретает благодаря этому печальный характер. Элегически звучащие первые фразы («Пригожий Лель, ужель тебе не жалко») интонационно связаны с некоторыми мелодическими оборотами ариетты ре минор (см. фразу «и громкие раскаты соловьев»):

Вслед за восклицанием «Красавица ль Снегурочка?», оттененными возбужденными фразами струнных (из вступления к арии пролога), у гобоя появляется новый мотив, построенный на полутоновых «стонущих» интонациях. Он выражает, по словам Римского-Корсакова, «ревнивое горе Снегурочки» (впервые он бегло проходит в сцене поцелуя):

Развитие мотива ревнивого горя прерывается горестно молящим речитативом «О, разве лучше Снегурочки Купава?» Заключение ариозо, нежное, ласковое и умиротворенное по настроению («Пригожий Лель, люби меня»), носит песенный характер. В нем встречаются мелодические обороты из ариетты Снегурочки первого действия. Только в этом эпизоде ариозо прочно устанавливается главная тональность Ми мажор (она вообще играет большую роль в музыкальной характеристике Снегурочки), подготовленная тональным развитием предшествующих эпизодов ариозо, в которых затрагивается тональность Ля мажор (субдоминанта Ми мажора) и многократно звучат доминантовые гармонии главной тональности.

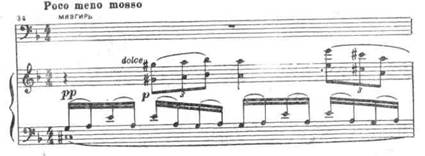

Сцена Снегурочки с Мизгирем.

Снегурочка в задумчивости напевает полюбившуюся ей песенку «Ах, цветочки-василечки» (мелодия эта звучала в прологе со словами «В сумеречки тебя утешу»), но размышления девушки нарушены приходом Мизгиря (баритон). С этого момента начинается сцена-дуэт. Композитор уделяет здесь основное внимание образу Мизгиря, обрисованному в страстных, патетических тонах. Речитативы и небольшие ариозо Мизгиря драматичны, порой им свойствен мрачный оттенок. Такова, например, тема «О, скажи, скажи мне», поддержанная насыщенным звучанием квартета виолончелей, и речитатив «Да, что страшен я» с «угрожающими» фразами басового кларнета. Затем следует ариозо Мизгиря «На теплом, синем море». Мизгирь пытается привлечь Снегурочку подарком — жемчугом бесценным. Вкрадчивость речей Мизгиря выражена в изящной, легкой по очертаниям, с равномерными «убаюкивающими» синкопами мелодии, в остинатной «воркующей» попевке аккомпанирующего басового кларнета. В ариозо присутствует легкий восточный колорит, что связывается с упоминанием о далеких заморских странах, в которых побывал Мизгирь:

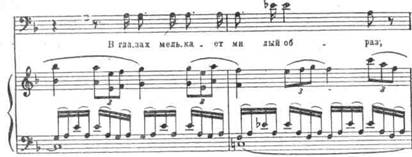

В дальнейшем появляется сильно драматизированный лейтмотив Мизгиря (из финала первого действия). На густой унисон виолончелей и фаготов накладываются нервные, несколько декламационные вокальные фразы. Одновременно у флейты стремительно проносится лейтмотив Снегурочки:

В борьбу с Мизгирем вступает Леший, и начинается большая вокально-симфоническая картина волшебных превращений сказочно ожившего заповедного леса, которая является замечательным образцом звукописного мастерства Римского-Корсакова. Она построена на симфоническом развитии тем Снегурочки, Мизгиря, Лешего и содержит новые музыкальные образы. Таинственное по характеру музыки фугато рисует вырастающие на пути Мизгиря ряды деревьев:

Необычайно картинна и поистине волшебна «музыка светляков» (призрак Снегурочки превращается в пень со светляками). На фоне квартовых «шагов» контрабасов (вверх) и тубы (вниз) в высоком регистре звучат тритоновые «колючие» мотивы флейты-пикколо в унисон с арфой. Благодаря введению на сильных долях отдельных звуков колокольчиков тема светляков становится «мерцающей» и загадочно-призрачной:

На протяжении сцены неоднократно проходит видоизмененный манящий мотив Снегурочки. Появляясь в новом ритмическом рисунке (триоли) и на фоне сменяющихся обращений доминант-септаккорда различных тональностей (Ре мажор, Си-бемоль мажор) в несколько неопределенном по тембровой окраске октавном звучании флейты и английского рожка, он приобретает таинственный, призрачный облик:

Эта сцена отличается фантастичностью оркестровых красок. В ней нашли широкое применение увеличенные гармонии, которые связываются здесь с мрачным, сказочным образом Лешего. Можно сослаться хотя бы на многократно (перед каждым из «чудес») звучащую увеличенную кварту четырех закрытых валторн, скачки басов на тритон вниз, целотонный аккордовый мотив объятий Лешего:

Композиция сцены, очень свободная, определяется программой — сценической ситуацией. Однако появление Си-бемоль мажора в начале и в конце сцены, а также чередование тем Снегурочки с эпизодами волшебных превращений леса придают всей этой картине стройную и логичную музыкальную форму.

Заключительный раздел третьего действия — сцена Леля, Купавы и Снегурочки. Лесная поляна принимает прежний вид, светает. Здесь встречаются Лель и Купава, полюбившие друг друга. Их любовный дуэт построен на теме поцелуя. Из-за кустов выбегает Снегурочка и горько упрекает разлучницу-подружку. В речитативе Снегурочки («О мать Весна-Красна!») и кратком оркестровом заключении драматично звучит ее лейтмотив.

Комментирование закрыто.