« 1957. Май. 120–летие со дня рождения композитора М. А. Балакирева | Главная | 1957. Май. 300–летие со дня смерти Уильяма Гарвея »

Первое действие

Опубликовал Художник | 30 августа 2010

Первое действие начинается с небольшого пасторального по колориту оркестрового вступления. Оно построено на пастушеских наигрышах и вводит в обстановку теплого весеннего вечера. За вступлением следует первая сцена этого акта, где появляется Лель и дается его музыкальная характеристика.

Образ Леля.

Его две песни. Роль Леля (контральто) в опере весьма значительна. Он — наиболее яркий среди берендеев представитель Ярилина начала. Юный пастушонок Лель является олицетворением искусства музыки и солнечной, неотразимо влекущей любовной силы. Любовь и искусство — дары Ярилы и одновременно выражение неиссякаемых творческих сил человека. В том, что Лель — простой пастух, в том, что его песни народны, заключен глубокий смысл. В образе Леля Островский и Римский-Корсаков прославили народное искусство и подчеркнули его жизнеутверждающую сущность. Не случайно Лель, единственный из ведущих действующих лиц оперы, охарактеризован почти исключительно песнями — сольными и хоровыми, где он выступает запевалой. Инструментальная сторона в музыкальной характеристике Леля представлена многочисленными пастушескими наигрышами. Иные из них — подлинно народные. Звучание деревянных духовных инструментов и чаще всего солирующего кларнета (подражание пастушескому рожку) придает музыке Леля яркую народную окраску. Две первые песни Леля следуют одна за другой. Они создают типичный для народного творчества и исполнения контраст печали и веселья.

Первая песня Леля «Земляничка-ягодка» — протяжная, заунывная. В ней Римский-Корсаков с замечательным искусством передал характер и музыкальные особенности лирических народных песен: плавную распевность, часто встречающуюся вокализацию, неполные (без терции) созвучия и унисоны в концах фраз. Большую прелесть и своеобразие придают песне многочисленные «разводы» — наигрыши флейты и английского рожка с их народным тембровым колоритом.

Вторая песня — задорная, не лишенная лукавства хороводная «Как по лесу лес шумит», украшенная красивыми полифоническими подголосками кларнета и фагота.

Ариетты Снегурочки и Купавы.

Следующая сцена, лирическая по преимуществу, состоит из двух контрастных вокальных номеров — ариетты Снегурочки и ариетты Купавы. В них обрисованы два различных девических образа. Снегурочка — хрупкая и нежная натура, пленяющая своей трогательной безответностью. Купава — страстная, увлекающаяся девушка, открыто и темпераментно выражающая свои чувства.

В ариетте Снегурочки (соль минор) получают развитие лирические, реально человеческие черты образа. Они почти совсем заслоняют сказочность. Музыка ариетты полна теплоты и задушевности.

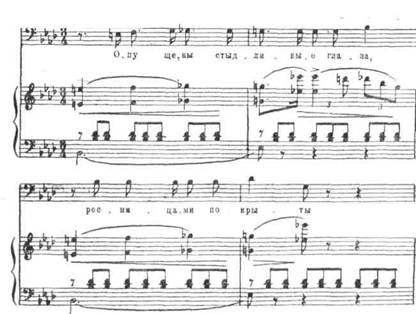

Мелодия, на редкость широкая и распевная, отличается непрерывностью и пластичностью. Часто кантиленные — то плавные, то с ходами на квинту и сексту — мелодические обороты естественно сочетаются с выразительными декламационными мотивами голоса и тоскливыми фразами солирующей флейты. В заключительных тактах («Но я возьму у матери-Весны немножечко сердечного тепла») устанавливается просветленное настроение. Минор сменяется одноименным мажором, сопрано и флейта сливаются в ясном и прозрачном, идиллически безмятежном звучании:

Следующая за тем ми-минорная ариетта Купавы (сопрано) построена, в сущности, на развитии одного короткого мотива, очень энергичного, с характерным затактовым ритмом. Это — лейтмотив Купавы:

Подвижная, льющаяся на одном дыхании ариетта выдержана в одном характере и выражает полноту радостных чувств Купавы. Непрерывная пульсация струнных з1асса1о подчеркивает счастливо возбужденное настроение девушки и вносит новый тембровый колорит в партитуру этого акта.

Свадебный обряд.

Единственная бытовая народная сцена в первом действии — «Свадебный обряд». Здесь воспроизведена лишь одна часть его — «выкуп невесты». Как того требует обычай, Купава прячется среди подруг, упрашивает не отдавать ее разлучнику-жениху, «красы девичьей погубителю». Мизгирь ведет учтивый разговор с девушками, с парнями, раздает им подарки и получает невесту. В качестве основного музыкального материала сцены композитором взяты две народных свадебных песни. Первая характеризует жениха («Как за речкою, да за быстрою»), вторая — невесту («Как не пава свет по двору ходит»). Диалогическое построение самого обряда (беседа-торговля жениха с подругами невесты) позволило Римскому-Корсакову придать музыкальной форме этой большой сцены черты двухтемных вариаций. Вместе с тем возвращение темы («Как не пава») в основном виде у хора и тональная реприза (возвращение главной тональности си минор) придают форме сцены трехчастный склад.

Первый крупный раздел «Свадебного обряда» состоит из вступительного проведения у оркестра мелодии песни «Как за речкою» и темы с вариациями на песню «Как не пава». Напев звучит у оркестра, а у Купавы появляется новая мелодия «Голубушки подружки», сочиненная Римским-Корсаковым, но интонационно родственная народному напеву.

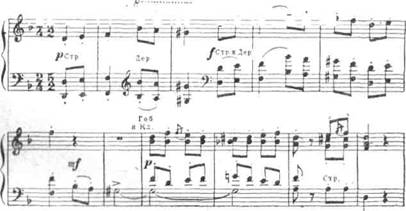

Дальнейшее развитие основано на вариантных преобразованиях и чередовании обеих тем, проходящих в различных тональностях (Соль мажор, ми минор, Ре мажор). После репризного проведения у хора мелодии невесты, она проходит у гобоя в небольшой коде — задушевном обращении Купавы к Мизгирю («Сердечный друг»).

Последующая, вторая часть акта образует широкую сцену с участием не только солистов, но и хора, который появляется в финальном разделе. Вся эта большая, драматически насыщенная сцена развивается в непрерывном чередовании речитативов и небольших ариозных (даже ансамблевых) эпизодов. В них со своими индивидуальными характеристиками выступают главные действующие лица — Мизгирь, Купава, Снегурочка, Лель, Бобыль и Бобылиха.

Кульминация акта наступает в большом финале (с участием хора). Заключительная сцена этого акта полна драматического движения (особенно выразительны обращения Купавы к пчелкам, хмелю, речке) и написана в широкой разнообразной форме, в основе которой лежит короткая и энергичная тема-рефрен, чаще всего проходящая у хора (см. «Не был ни разу поруган изменою»— клавир, цифра 143). В качестве одного из эпизодов появляется лейтмотив Мизгиря, характеризующий его завороженность Снегурочкой. Эта красивая, сдержанно-страстная мелодия, проходящая на фоне выразительной секвенции из последовательности минорной субдоминанты и доминантсептаккорда, отличается благородством и пластикой мелодического рисунка, экспрессией полутоновых интонаций и широких скачков:

Как видим, первое действие выполняет главным образом функцию развития лирико-драматической сюжетной линии и содержит экспозицию образов реальных действующих лиц. Отсутствием фантастики оно контрастирует прологу.

Второе действие — вновь бытовое, но без драматизма предшествующего акта. Здесь с наибольшей полнотой обрисован царь Берендей — мудрый правитель и тонкий ценитель красоты, показаны идиллические, патриархальные взаимоотношения царя с народом.

Действие открывается песней слепцов-гусляров, сочиненной Римским-Корсаковым в стиле старинных эпико-героических песен-славлений. В ней воспеваются мудрый царь, мирная и безмятежная жизнь его подданных. Музыка хора отличается старинной ладовой окраской (основная тема изложена в переменном ладу Соль мажор — ми минор, в эпизоде «Что мне звучит на заре» возникают квартовые гармонии); сочетание арфы и фортепиано воспроизводит звучание гуслей.

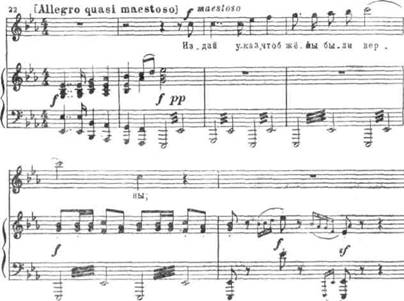

В небольшой, следующей за хором сцене дан портрет боярина Бермяты, немудрого «государственного мужа», безгранично верящего в спасительную силу указов. Музыкальная характеристика Бермяты (бас) — комическая и даже немного пародийная. Отрывистый, несколько «рубленый», «солдафонский» речитатив сопровождается фанфарным маршевым мотивом духовых и решительными интонациями струнных, подчеркивающими безапелляционность суждений Бермяты:

Музыкальный образ царя здесь пока еще не раскрывается полностью, но уже намечаются его основные черты — смесь тонкой поэтичности и добродушного, ласкового юмора. Речитативы царя (тенор) проходят на фоне его лейтмотива и интонационно связаны с ним.2

Следующий эпизод этого акта — дуэт царя Берендея и Купавы. Дуэт написан в свободной музыкальной форме, близкой к рондо. Основной музыкальный материал дуэта — то горестные, то гневные обращения Купавы к царю. Взволнованные речевые интонации в партии Купавы («Батюшка, светлый царь!») переплетаются с мелодическими оборотами плача-причитания («Сам же он выкланял, вымолил, выплакал сердце у девушки»). В качестве эпизодов рондо выступают одна из тем ариетты Купавы («Парень приглянется») и чудесная песенная мелодия рассказа девушки о знакомстве с Мизгирем:

«Клич бирючей» написан в виде своеобразного речитативного диалога, построенного на восклицательных оборотах и скороговорке (они немного напоминают манеру церковного чтения), и вводит в центральную часть акта — сцену царского суда. Сцена суда открывается оркестровым номером — «Шествием царя Берендея». Это шествие-марш сочинено Римским-Корсаковым на основе мотивов царя из предшествующей сцены с Бермятой. Главная тема «Шествия» образуется из коротких, резко очерченных мотивов. Она построена на контрастах р1апо и гог1е, сопоставлении различных регистров и неожиданных тембров. Эта тема, характеризующая «внешний облик» царя, в первой части своей причудливая, шутливо-грозная, а во второй — «трясущаяся, старческая»:

С приходом Снегурочки в музыке возникают фантастические краски. Вновь, как и при первом появлении Снегурочки перед народом (в прологе), в оркестре звучит поэтичная и холодная по колориту музыка, рисующая волшебный облик дочери Мороза и передающая состояние оцепенения, которое охватывает присутствующих. На органном пункте до сменяются аккорды гобоев и фаготов, а у солирующей флейты проскальзывают мотивы лейт-темы Снегурочки.

Каватина царя Берендея.

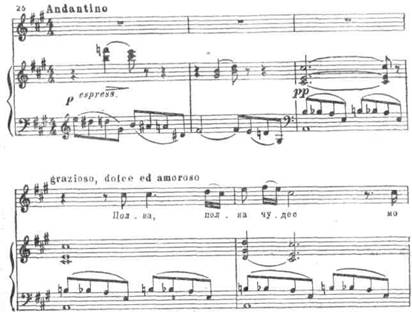

Берендей поражен чудесной красотой девушки, которую он может сравнить лишь с нежной прелестью весеннего цветка ландыша. Каватина царя «Полна, полна чудес могучая природа» — центральный момент его характеристики и одна из лучших, поэтичнейших страниц всей оперы. Вокальная мелодия каватины слагается из кратких напевных фраз. Среди них выделяются выразительные ходы на уменьшенную квинту («дары свои», «серебряной росой»), привольные взлеты мелодии на септиму и — через квинту — на дециму вверх (заключение каватины). Вокальная партия поддерживается непрерывно льющейся мелодией солирующей виолончели, вытекающей из главного мотива Берендея — «мечтательно томного», по определению композитора. Задумчивый и нежный характер музыки усиливается медлительной сменой красивых гармоний, теплой и проникновенной звучностью засурдиненных струнных, к которым лишь изредка присоединяются аккорды гобоев и фаготов:

Каватина раскрывает внутреннюю сущность образа царя Берендея — его поэтическую, чуткую к прекрасному, натуру и юношескую свежесть души. Можно вполне согласиться с исследователями, находящими в этих сторонах образа Берендея черты, присущие облику самого композитора.

Сцена судами весь акт) заканчивается гимном берендеев — прославлением мудрого царя, «отца земли своей».

Следует добавить, что этот гимн звучит здесь вторично: первый раз берендеи встречали им царя при его выходе. Такая реприза гимна, образующая музыкальное обрамление сцены суда, подчеркивает ее значение и придает завершенность музыкальной композиции. В этом примере проявляется одна из типичных закономерностей музыкальной формы в операх Римского-Корсакова. Композитор постоянно стремится придавать музыкальной форме оперных сцен архитектоническую стройность, ясность и завершенность. Подобные особенности оперной формы характерны вообще для произведений эпической драматургии.

Комментирование закрыто.