« 1957. Сентябрь. Международная неделя письма | Главная | 1957. Сентябрь – октябрь. Художественный и музыкальный критик В. В. Стасов »

Симфоническая картина «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»

Опубликовал Художник | 20 августа 2010

Сюжет оперы относится ко временам татаро-монгольского ига, установившегося на Руси с момента падения Киевского государства и завоевания ряда русских земель ордами Батыя в 30-х годах XIII века. В основу либретто (автор Вельский) положены многочисленные летописные источники, исторические повести и исторические песни, наконец легенды, отражающие события того времени. Среди последних — легенда о муромском городе Китеже, ставшем невидимым для врагов и благодаря этому спасенном от разгрома и уничтожения.

В опере противопоставлены два мира: китежане и несущие им беду кочевники-завоеватели.

Краткое содержание.

Действие происходит в Заволжье, в окрестностях легендарного Великого града Китежа и отдаленного от него посада — Малого Китежа. Среди китежан — крестьянская девушка Феврония, китежский князь Юрий и его сын Всеволод, ловчий Федор Поярок, бедняк и горький пьяница Гришка Кутерьма. Первый акт (лес возле избушки, где живет Феврония) посвящен характеристике Февронии и зарождению любви Февронии и Всеволода. Второе действие воссоздает жизнь древнерусского города (Малого Китежа). Феврония становится невестой княжича. Свадебный обряд прерывается нашествием татар. Жители города почти все убиты, Феврония взята в плен, Кутерьма становится предателем и соглашается вести татар глухими лесными тропами на Великий Китеж. Первая картина третьего акта происходит в Великом Китеже. Китежане узнают о приближении татар, воины уходят из города навстречу врагу, город с оставшимися жителями становится невидимым. Вторая картина переносит действие в татарский стан, расположившийся у стен Великого Китежа на берегу озера Светлый Яр. Татары делят добычу и засыпают. Бодрствуют лишь Феврония и Кутерьма, привязанный к дереву. Если наутро татары не обнаружат города, то ему грозит лютая смерть. Угрызения нечистой совести доводят Кутерьму до помешательства. Освобожденный Февронией от пут, он убегает в лес, таща ее за собой. Разбуженные его криками татары просыпаются. Перед ними — пустой берег, но при свете утренней зари они видят отражение города в озере и в ужасе разбегаются.

Первая картина четвертого акта, происходящая в чаще леса, состоит из двух больших сцен. В первой из них Феврония безуспешно пытается привести грешника Кутерьму к раскаянию, но Кутерьма в припадке безумия покидает ее; затем следует большая сцена Февронии, оставшейся одной среди волшебно расцветающего леса. Феврония вслед за призраком княжича (Всеволод погиб в сражении с татарами) направляется в Невидимый град Китеж. Картиной Невидимого града и завершается опера.

В «Китеже», опере исторического жанра, большое место занимают народные сцены. Одни из них (начало второго акта) близки к бытовым народным картинам в предыдущих операх Римского-Корсакова (например, в «Садко»), другие — сцена нашествия татар, большая народная сцена в Великом Китеже — несколько напоминают драматические эпизоды «Псковитянки», исторические оперы Бородина и Мусоргского («Хованщина»). Особое своеобразие «Китежу» придает фантастико-легендарный колорит, оригинальность повествовательного эпического тона, в котором выдержано все произведение.

В «Китеже» параллельно развиваются две темы: морально-философская, связанная с образом Февронии, с исповедуемыми ею принципами моральной чистоты, безграничной любви к жизни и всепрощения; и тема историко-патриотическая, выраженная в обрисовке стойких духом китежан, воинской доблести защитников родного города и родной земли от нашествия иноземных захватчиков.

Сеча при Керженце

«Сеча при Керженце», исполняемая между двумя картинами третьего действия оперы, рисует неравный бой китежской дружины с полчищами Батыя. Строение картины определяется ее программным содержанием. Образующаяся весьма свободная музыкальная форма имеет ясные трехчастные очертания: темы татар составляют основу крайних разделов картины, середина заключает в себе экспозицию русской темы и столкновение ее с новой татарской темой. Весь музыкальный материал «Сечи» предварительно проходит во втором действии (нападение татар на Малый Китеж) и в первой картине третьего (дружина Всеволода с песней уходит из города навстречу врагу). Среди двух татарских тем одна представляет собой видоизмененную мелодию русской народной песни «Про татарский полон», другая сочинена самим композитором и является обобщенным музыкальным образом жестокого врага.

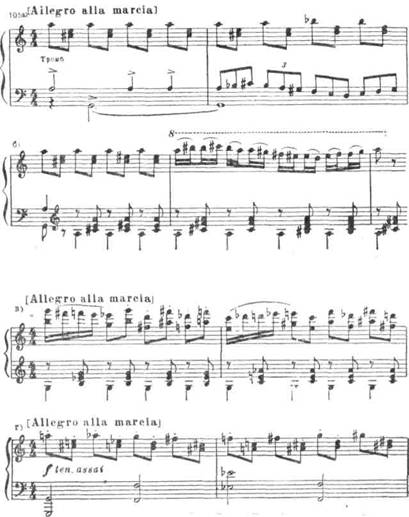

Вступительный раздел симфонической картины рисует постепенное приближение конных орд кочевников. У двух фаготов и басового кларнета звучит короткий, опирающийся на тритон, угрюмый мотив татар (см. пример 97 а). За ним у струнных появляется упругий, ритмически четкий рисунок «скачки» (пример 97 б). «Мчатся кони ордынские, скачут полчища со всех сторон, их знамена развеваются, их мечи блестят булатные» — так описывает вражеское войско отрок китежанин.

Следующий раздел симфонической картины открывается темой русской дружины, здесь устанавливается главная тональность — си-бемоль минор. На фоне непрерывно пульсирующего мотива скачки (альты) у флейт с кларнетами и каноном у скрипок (как бы у двух поющих групп) звучит удалая и вместе печальная песенная тема (см. пример 98 а). С ней сопоставлена напористая и суровая мелодия басов с характерной интонацией увеличенной секунды. Это также одна из тем татар, народная песня «Про татарский полон»

Центром картины служит развитие и столкновение обоих музыкальных образов. Они то чередуются, то проходят в контрапунктическом соединении. Постепенно татарская тема вытесняет русский напев и, захватывая весь оркестр, грозно звучит в канонических произведениях (выделяется воинственный тембр труб)— последовательно в си-бемоль миноре, до миноре и ре миноре — и в чередовании с музыкой скачки (см. клавир, цифра 196).

Генеральная кульминация картины подготовлена эпизодом, замечательным по драматизму и яркости изображения (см. клавир, цифра 199). Две трубы и кларнет исполняют энергичную, непрерывными восьмыми (тагса1о) нисходящую секвенцию (вариант мотива скачки), которая поддерживается отрывистыми аккордами и ударами тарелок. Особая напряженность музыки создается благодаря смещению акцентов и метрическим перебоям — меняющимся группировкам мотивов. С замечательным искусством Римский-Корсаков передает яростное кипение боя, удары сшибающихся мечей, звон щитов, возгласы сражающихся. Резкий срыв на уменьшенном септаккорде, и схватка окончена…

Тональная реприза и одновременно кода — картина ночного «мертвого поля» (см. клавир, цифра 201). На фоне едва слышного биения струнных — удаляющийся конский топот — страдальчески, надломленно звучит тема песни «Про татарский полон».

Здесь она переосмысливается и характеризует трагический образ китежан, павших в неравной борьбе со страшным врагом.

На примере «Сечи при Керженце» можно судить о некоторых стилевых особенностях этого произведения Римского-Корсакова. Обращает на себя внимание неожиданное использование русской мелодии для характеристики татар. Эта «несообразность» является не случайной прихотью композитора, а отражает условный легендарный характер оперы: Римский-Корсаков в данном случае не стремился к этнографически точной обрисовке татар, а хотел передать образы нашествия так, как они запечатлелись в памятниках народного художественного творчества. Но одна из характеристик татар (первая тема симфонической картины) создает именно страшный, пугающий своей мрачной силой образ. Интересно, что сложные гармонические средства (в основе темы лежит уменьшенный лад), в отличие от сказочных произведений, здесь использованы композитором для драматических целей. Черты драматического симфонизма отчетливо проявляются и в описанной музыкальной картине (драматургическая роль ее аналогична антрактам из «Салтана», так как в ней рисуются события, не показанные на сцене). При замечательной рельефности музыкального изображения, передачи как общего характера, так и подробностей жестокой битвы, в ней на первый план выступают драматическая экспрессия, острота конфликтного разработочного развития основных тем, сложное психологическое переосмысление музыкального материала (кода картины).

Вступление и «Шествие» из оперы «Золотой петушок».

«Золотой петушок» — уникальный в оперной литературе образец оперы-сатиры политического характера. Известно высказывание композитора, недвусмысленно раскрывающее его замысел: «Додона надеюсь осрамить окончательно». Острая политическая направленность произведения, содержащиеся в нем прозрачные намеки на некоторые обстоятельства русской политической жизни 1900-х годов, на царский двор — все это потребовало от авторов известной осторожности, «зашифрованности» политического содержания, дабы оградить оперу от нападок цензуры. Отсюда — необъясняемая авторами, но несомненно существующая связь между фантастическими персонажами (Звездочет, Царица, Петушок) и согласованность их действий, приводящих к гибели Додона. К числу нарочито использованных приемов относится и вынесение за пределы основного действия Пролога и Эпилога, где Звездочет обращается к зрителям с весьма туманными, а иногда многозначительными намеками («Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»). Обращение одного из участников действия к зрителям заимствовано авторами оперы из практики народного ярмарочного театра, и недаром Звездочет упоминает о «масках», в которых предстанут перед зрителями участники представления.

Сказка Пушкина мастерски переработана Вельским в либретто трехактной оперы. Первый акт состоит из сцен, происходящих во дворце Додона и завершается отъездом царя в поход против таинственного врага. Второе действие происходит в шатре Шемаханской царицы. Обольщенный красавицей Додон везет ее как невесту в свою столицу. В третьем акте изображено возвращение Додона и неожиданная кровавая развязка.

В «Золотом петушке», как это обычно для сказочных опер Римского-Корсакова, контрастно сопоставлены образы бытовые (первый и третий акты) и фантастические (Шемаханская царица во втором действии), но образы реального мира не несут здесь положительного идейного содержания. Напротив, Додон, его сыновья, бояре, обыватели Додоновой столицы — становятся объектом беспощадного обличения, они служат для разоблачения композитором самодержавного произвола и рабской обывательской покорности царю.

Симфонические фрагменты в «Золотом петушке», в отличие от предыдущих опер Римского-Корсакова, нигде не восполняют сценическое действие, но сами составляют его часть. Поэтому они — не чисто оркестровые, а вокально-симфонические (нередко в концертах исполняется и собственно оркестровая их редакция).

Вступление

Вступление служит прологом оперы, где перед занавесом появляется одно из главных действующих лиц сказки — Звездочет. Он представляется зрителям и намекает на иносказательный смысл произведения. Вступление носит чисто сказочный характер. Помимо мага и мудреца Звездочета, в нем присутствуют музыкальные образы и других фантастических персонажей оперы — Шемаханской царицы и Золотого петушка (сами эти действующие лица здесь не появляются).

Свободное по форме вступление состоит из двух разделов. Оно начинается с одного из основных лейтмотивов оперы — крика Петушка (соло засурдиненной трубы), предвещающего гибель Додонову царству:

Первая часть вступления посвящена в основном образу Шемаханской царицы. Музыка передает обольстительную, манящую красоту ее, свойственные ей загадочность и призрачность, намекает на изменчивость и непостоянство ее нрава, наконец, характеризует царицу как восточную красавицу. Все эти черты образа Шемаханской царицы переданы во вступлении посредством двух лаконичных и выразительных лейтмотивов. Они гибко переходят один в другой, беспрестанно меняют свой мелодико-ритмический облик, тембровую и гармоническую окраску.

После вступительного соло трубы у виолончелей появляется первый лейтмотив царицы. Это — таинственная, причудливо извивающаяся хроматическая тема. Она медленно, секвенциями,

Сползает вниз. В ее мелодическом рисунке проступает гармония уменьшенного септаккорда, потом нонаккорда, затем лейтмотив меняет свой колорит: он неожиданно возникает в высоком регистре у флейт и гобоев, но также внезапно расплывается в воздушных хроматических нисходящих терциях, где к деревянным духовым присоединяются струнные (тремоло) и челеста (см. клавир, цифра 1).

Композиция первой части вступления трехчастна. Серединой ее служит новый мотив — каденция солирующего кларнета (под аккомпанемент аккордов арфы), образующая минорную гамму с двумя увеличенными секундами. Однако и мотив кларнета претерпевает различные видоизменения: в ином ритмическом рисунке он поочередно проходит у скрипок и флейт, гармонизация его отличается неустойчивостью и красочностью (квартсекстаккорд Ля мажора переходит то в VI низкую, то во II низкую ступени). При возвращении первого, хроматического, мотива продолжает меняться и его облик: холодно и прозрачно он скользит у флейты (см. клавир, цифра 3), потом, приобретая лениво-томный характер,— у скрипок и гобоев, и под конец рассеивается в блестящей фигурации солирующего кларнета (см. клавир, цифра 4).

Вторая часть вступления — музыкальный портрет Звездочета. Характеризующая его музыка волшебна и изобразительна. Лейтмотив Звездочета основан на необычном полутоновом сопоставлении мажорных трезвучий и секстаккордов (Ми-бемоль мажор — Ми мажор, Си мажор — До мажор, Соль мажор — Ля-бемоль мажор). Сама тема, подчиненная данному гармоническому замыслу, состоит из тонов сменяющихся трезвучий. Отрывистые звуки арфы и колокольчиков, к которым поочередно присоединяются флейта, гобой, кларнет, рельефно выделяются на фоне мягкой гармонии струнных и плавной восходящей линии басов (фаготы и виолончели р1221са1о). Вся эта музыка проникнута тонким колоритом сказочности и создает представление о мерцающих звездах:

При повторении темы композитор вводит вокальную партию Звездочета (высокий тенор-альтино) — обращение его к зрителям.

Вступление не имеет законченной формы. Целотоновый аккорд (Звездочет исчезает) постепенно переходит в гармонии, модулирующие в. До мажор — тональность начала первого действия.

«Шествие»

«Шествие», исполняющееся в третьем действии оперы, рисует торжественный въезд свадебного поезда царя Додона и Шемаханской царицы в столицу Додонова царства. Собравшаяся на улицах толпа с любопытством и радостью глазеет на невиданное зрелище. Оно описано в сценической ремарке, представляющей собой программу музыки «Шествия»: «Сперва идут и едут царевы ратники с важно надутыми лицами, затем свита Шемаханской царицы, пестрая и причудливая, как позаимствованные с Востока сказки. Тут есть и великаны, и пыжики, и люди с одним глазом во лбу, рогатые люди, люди с песьими головами, арапы и арапчата, рабыни, закрытые покрывалами, с ларцами и драгоценною посудою… Въезжает золотая колесница с царем и царицею». Для создания блестящего и красочно-волшебного музыкального полотна композитор использовал более десяти лейтмотивов оперы. Диатонические, русские по характеру темы Додона и Додонова царства, переплетаются здесь с фантастическими и восточными, гармонически и интонационно сложными лейтмотивами царицы и ее свиты: «Шествие» написано в свободной трехчастной форме со вступлением и лаконичной кодой. В нем переплетаются черты причудливого восточного шествия и русского, пародийного по характеру, марша.

Изысканная музыка Шемаханской царицы оттеняет подчеркнуто неуклюжий, сатирически заостренный облик тем царя Додона. Одна из них — коротенький мотивчик (группетто из четырех звуков), характеризующий ограниченность и тупость Додона. Этот мотив звучит на протяжении большей части пьесы. В начале «Шествия» он входит в органный пункт, на фоне которого, постепенно приближаясь, проходят фанфары свадебного кортежа (видоизмененный лейтмотив Петушка). Продолжением их является короткая песенная мелодия, преобразованный лейтмотив раздумья Додона (из первого действия)

Энергичный предъикт, построенный на лейтмотиве Петушка (фигурация скрипок) и хроматическом мотиве царицы (струнные басы с фаготами), подводит к одной из главных тем «Шествия» — к маршу Додоновой рати. В ее основу положен народный напев «Светит месяц», но ему придан напыщенно юмористический и даже пародийный характер. Тема сопровождается визгливыми фигурками флейт (лейтмотив тупости Додона) и «трещащим», повторяющимся на одном звуке ритмическим аккомпанементом трубы

Средний раздел «Шествия» рисует свиту царицы. Здесь варьируется второй лейтмотив из вступления к опере. Сначала он звучит комически-тяжеловесно у струнных басов и тромбонов (см. пример 105 а), затем проносится в стремительной фигурации деревянных духовых (см. пример 105 6). Его сменяет легкий и грациозный наигрыш флейт, гобоев и скрипок (см. пример 105 в), основанный на хроматическом движении увеличенных трезвучий (тема пляски арапчат из второго действия). После этого

Следуют медлительные и широкие «шаги» по септимам тромбонов и тубы — зарисовка чудовищного великана (см. пример 105)

В репризе «Шествия» сокращенно проводятся темы царицы. Марш Додоновых ратников изложен несколько шире и приобретает здесь залихватский, комически-гротескный характер. Это проведение контрастирует со звучанием того же марша в начале второго действия оперы, где рисуется оробелая рать Додона, и тема марша, излагаемая в миноре, содержит жалобный оборот с увеличенной секундой

При въезде царской колесницы у труб и валторн выступает еще один лейтмотив Додона, характеризующий его «величие» — т. е. тупое самодовольство:

В кратком заключении «Шествия» к оркестру присоединяется хор: народ (по другой ремарке — «обыватели»), оправившийся от изумления и приободрившийся, «зашевелился, запрыгал, завертелся и радостно грянул царю приветствие: «Долго жить тебе. Ура! Всякого нажить добра. Ура!».

Комментирование закрыто.