« 1957. Сентябрь. 100–летие со дня основания ленинградского завода «Красный выборжец» | Главная | 1957. Сентябрь. 100–летие со дня основания Кренгольмской мануфактуры »

ФРАГМЕНТЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОПЕР

Опубликовал Художник | 20 августа 2010

Симфоническая картина «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане».

«Сказка о царе Салтане» — последняя сказочная опера Римского-Корсакова, написанная в XIX веке. Возвратившись после былинного «Садко» к собственно сказочному сюжету, композитор на этот раз отошел от изображения старинных народных обрядов встречающихся во всех его сказочных операх до «Садко». Сюжет сказки Пушкина трактован Римским-Корсаковым в соответствии с духом литературного первоисточника (либреттист Вельский блестяще переработал пушкинскую сказку в оперное либретто). В опере от начала до конца царит светлое настроение, тон веселого и непринужденного сказочного повествования. Лишь образ Милитрисы выделяется на этом фоне своим серьезным и глубоким лиризмом. Интриги Бабарихи и злых сестер выглядят в общем неопасными, хотя и заставляют Милитрису и Гвидона пройти через множество испытаний. Вмешательство прекрасной и доброй волшебницы Царевны-Лебедь приводит действие к счастливой развязке: положительные герои торжествуют полную победу над завистью и коварством. Наряду с этим в опере большое место уделено комедийному образу царя Салтана — недалекого, простодушного правителя Тьмутаракани. Хотя характеристика Салтана выдержана в беззлобных, юмористических Тонах, временами в обрисовке царя и его царства возникают элементы сатирической заостренности, предвещающие гротескные и сатирические образы последующих сказочных опер Римского-Корсакова. Таков, в частности, иносказательный смысл игровых сценок Старого деда и Скомороха, из которых внимательный слушатель узнает о взбалмошном характере Салтана, затевающего военные действия по совершенно пустяковому поводу, и получает представление о тягостной участи «черного» люда в этом, как будто бы идиллическом, царстве «славного царя Салтана».

«Салтан» — одна из самых симфоничных опер Римского-Корсакова, заключающая в себе множество лейтмотивов, развитие которых образует виртуозную тематически-тембровую ткань произведения. Большое место в композиции оперы занимают симфонические фрагменты: небольшие эпизоды, вкрапленные в сценическое действие (появление сказочного города Леденца — во втором акте, «Полет шмеля» — в финале первой картины третьего акта); краткие вступления или целые симфонические антракты, предваряющие акт или картину. Они, как правило, описывают отдельные моменты сюжета, не показанные на сцене. Таковы, например, вступления перед первым и вторым актами. Подчеркивая программный характер этих антрактов, композитор предпослал им в партитуре отрывки из пушкинской сказки, раскрывающие программно-описательное содержание данных симфонических картин: поход Салтана — в антракте к первому акту, странствование Милитрисы с царевичем в бочке по синему морю — в антракте ко второму действию.

Несколько иное драматургическое значение имеет симфоническая картина «Три чуда», являющаяся вступлением к последней картине оперы. Этот антракт, представляющий собой блестящую музыкальную иллюстрацию чудесного города Леденца, ничего нового не сообщает слушателям, так как о диковинках царства Гвидона уже рассказывали в предыдущем акте корабельщики (сцена

Пира у царя Салтана во второй картине третьего акта). Там же прозвучали основные темы, характеризующие персонажей Гвидоновой столицы. Назначение этой симфонической картины другое — подчеркнуть торжество доброго начала, усилить радостное и веселое впечатление от оперы.

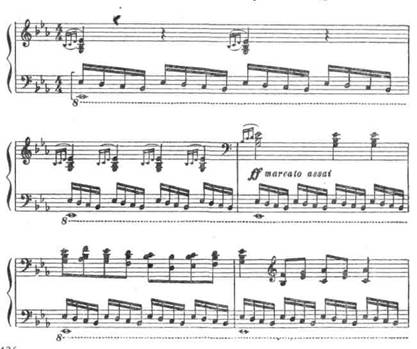

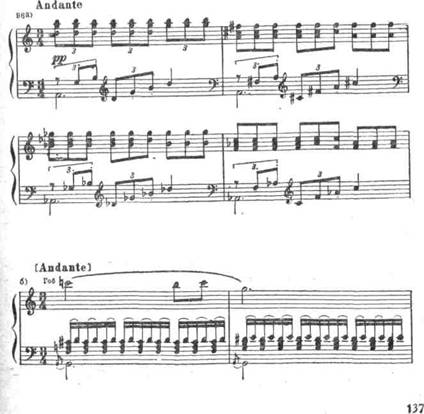

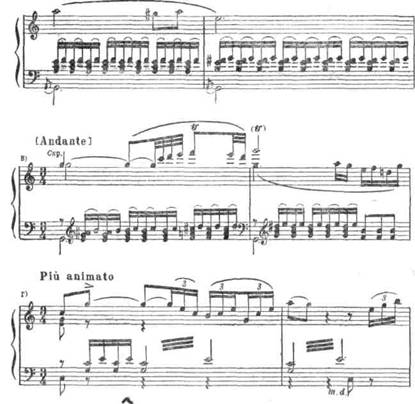

Строение симфонической картины связано с содержанием стихотворной программы, составленной либреттистом Вельским на основе пушкинского текста. В ее музыкальной форме можно обнаружить черты одночастной сюиты (изображение каждого из чудес составляет отдельные разделы) и рондообразной композиции. Функцию рефрена выполняет сигнал трубы, многократно появляющийся между разделами сюиты и даже внутри их. Он служит своеобразным «зазывом» полюбоваться очередным чудом — прием, заимствованный Римским-Корсаковым у народного театра:

После сигнала трубы следует вступительное построение — картина города Леденца. Оркестр имитирует праздничный перезвон колоколов и фанфар городских глашатаев. Высокий регистр, подвижный темп, блестящая звучность труб, фигурации деревянных струнных с арфой и колокольчиками создают по сказочному воздушный и красочный музыкальный образ волшебного города:

Первый основной раздел картины рисует чудесную белку. Следуя указанию, содержащемуся в пушкинских стихах, композитор пользуется здесь народной песней «Во саду ли, в огороде», которую разрабатывает в форме вариаций (между 1-й и 2-й вариациями— — сигнал трубы). Пожалуй, самая своеобразная сторона музыки этого раздела — оркестровка, волшебно-изобразительная и очень народная по колориту. Изложение темы поручено флейте-пикколо («и с присвисточкой поет»), который аккомпанируют другие деревянные духовые со струнными р1221са1о (подражание

Домрам, балалайкам). Поочередное присоединение к флейте ксилофона и челесты придает мелодии сказочный оттенок:

В следующем разделе изображаются выходящие из морских

волн тридцать три богатыря. Аккордовая маршеобразная тема

медных проходит на фоне коротких нисходящих фигур струнных

и свистящих хроматических пассажей деревянных духовых

Вслед за тем мотив скрипки соло постепенно превращается в широкую песенную мелодию Царевны (см. клавир, цифра 227). В стремительном и праздничном заключении пьесы тема трубного сигнала соединяется с веселым напевом Старого деда, заимствованным из финала оперы. Это — подобие «присказки» всей сказочной симфонической картины.

Картина «Три чуда» ярко выражает светлый характер всей оперы, передает типичное для сказки смешение реальных бытовых образов и волшебных, лиризма и пейзажности, тонкого юмора и наивного простодушия. Эта картина свидетельствует также о ведущей роли лейтмотивов, о виртуозном мастерстве композитора в симфоническом развитии и превращении тем, о волшебной игре изысканных гармонических и тембровых красок, о стройности и кристаллической четкости музыкальных форм, — как о стилевых чертах, присущих партитуре всей оперы.

Комментирование закрыто.