« 1957. Август. Деятели международного рабочего движения | Главная | 1957. Август. Защита мира есть дело всех народов мира! »

Первое действие. Ария Грязного

Опубликовал Художник | 22 августа 2010

Ария Грязного. Первое действие открывается большой арией Григория Грязного (баритон). Ария вместе с речитативами образует сцену, в которой характеризуется Грязной и раскрывается его душевная драма.

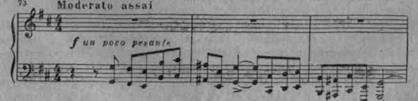

В кратком оркестровом вступлении звучит рельефная, декламационного склада тема. Это лейтмотив Грязного, проходящий через всю оперу и широко используемый композитором в музыкальной характеристике этого действующего лица. Мелодические обороты лейтмотива постоянно встречаются в вокальной партии Грязного и в оркестровом сопровождении, в том числе и в рассматриваемой сцене: речитативе и арии. Лейтмотив сразу намечает главные черты образа Грязного, характеризует его сильную и необузданную натуру, передает его мрачное душевное состояние. Лейтмотив представляет собой выразительную и извилистую по рисунку напевно-декламационную мелодию. Сочетание плавного ритмического движения и интонационной остроты, которая возникает в теме благодаря присутствию в ней гармонии уменьшенного септаккорда (ля-диез — до-диез — ми — соль), придает ей характер широты, силы и затаенного драматизма:

Ария написана в сложной трехчастной форме. В крайних частях ее певучего, даже песенного склада, выражены невеселые думы Грязного о совершившейся в нем перемене. Основная тема арии («Куда ты, удаль прежняя, девалась»), задумчивая и широко распевная, содержит характерные напряженные обороты лейтмотива:

Небольшой развивающийся раздел, построенный на секвентном развертывании одного из видоизмененных оборотов лейтмотива («Не узнаю теперь я сам себя»), приводит к сжатому репризному проведению темы. Возникающее здесь напряжение постепенно рассеивается в задумчивых полуречитативных фразах («Не тот я стал теперь, не тот я стал»), построенных на лейтмотиве. Им завершается эта часть.

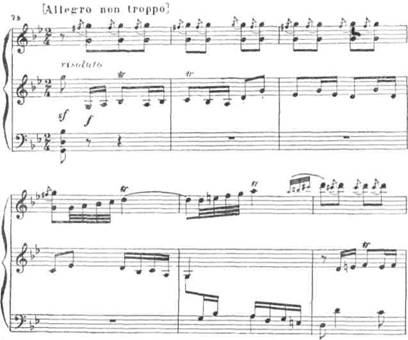

Вторая, быстрая часть арии посвящена воспоминаниям Грязного о «лихих забавах» в прошлом: «Бывало мы, чуть девица по сердцу, нагрянем ночью.. .» Неторопливо льющиеся фразы струнных из первой части теперь становятся подвижными и подготавливают появление нового, действенного и энергичного музыкального образа средней части арии. Основной музыкальный материал поручен здесь оркестру. Тема, проходящая в различных преобразованиях — в том числе в виде фугато («Нагрянули!»), напоминает своим общим характером и некоторыми подробностями изложения главную партию увертюры. В ней живо рисуется образ своевольной царской опричнины:1

Реприза арии («Не узнаю теперь я сам себя») сокращена и идет в быстром темпе. Она приводит к патетическому звучанию лейтмотива в вокальной партии со словами «Не тот я стал теперь». Это — смысловая и вокальная кульминация арии.

Последующие размышления Грязного (речитатив) приводят его к твердому решению помешать женитьбе Лыкова на Марфе. Как утверждение мрачного замысла опричника в оркестре грозно звучит его лейтмотив.

Ряд последующих сцен (вторая — четвертая) носит бытовой характер. Это — пирушка Грязного с гостями. Свободно построенные сцены включают ряд сольных и хоровых номеров, соединенных речитативами. В ариозо — рассказе Лыкова (тенор) о своем путешествии в заморские края — впервые, выступает светлый лирический образ жениха Марфы. За ариозо следует подблюдная хоровая песня опричников «Слава на небе солнцу высокому, слава» (мелодия народная), за ней — небольшая речитативная сцена гостей и пляска с хором «Яр хмель».

Песня Любаши.

В конце сцены пирушки появляется возлюбленная Грязного Любаша (меццо-сопрано). По просьбе Малюты она поет песню о горькой участи девушки, выданной замуж за немилого («Снаряжай скорее, матушка родимая»). Печальная песня Любаши служит первой характеристикой этого действующего лица и образует выразительный контраст с предшествующими сценами. Песня эта — один из самых лучших примеров замечательного проникновения Римского-Корсакова в дух и музыкальные особенности народного песенного творчества. Она написана в стиле протяжных народных песен и состоит из двух куплетов (второй — вариация первого). Песня, исполняемая без сопровождения, изложена в натуральном минорном ладе, ее мелодические обороты — типично народного склада. Среди них — начальный широкий ход через кварту и квинту к верхней октаве и плавные нисходящие интонации, напоминающие плач-причитание (они особенно подчеркнуты во втором куплете — см. пример 76 б).

Сцена Грязного и Бомелия.

После ухода гостей начинается вторая половина акта, где продолжается развитие основной драматической линии сюжета, экспонированной в арии Грязного и песне Любаши. Небольшая речитативная сцена (№ 5) Грязного и Бомелия (опричник просит у Бомелия средство, чтобы приворожить полюбившуюся ему девушку) содержит первое проведение (у оркестра) лейтмотива зелья-отравы. Это — нисходящий хроматический мотив зловещего характера, построенный на секвенциях, в которых сменяются минорные тональности, отстоящие

Друг от друга на большую терцию. Этот лейтмотив одновременно характеризует и Бомелия — обладателя яда:

Сцена-дуэт Любаши и Грязного.

Заключительная, шестая сцена, одна из самых важных в первом действии,— большой дуэт Любаши и Грязного. В замечательных по своей драматической силе и психологической чуткости речитативах, в небольших, относительно завершенных, вокальных номерах (дуэт и ариозо) композитор передает драму покинутой девушки. После небольшого и выразительного речитатива-диалога Грязного и Любаши следует их дуэт. Партия Любаши выдвинута в нем на первый план. В мелодию дуэта проникают характерные «плачущие» интонации из песни «Снаряжай скорее». Они выражают горькие жалобы Любаши и подавленное настроение Грязного:

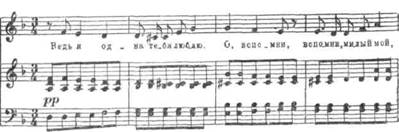

Центром второго раздела сцены служит замечательное ариозо Любаши «Ведь я одна тебя люблю». Мелодия ариозо построена на секвенционном развитии короткого мотива с ходом по звукам уменьшенного трезвучия; многочисленные задержания в мелодии и напряженные гармонии сопровождения выражают глубину переживаемого Любашей горя, ее страстное, смешанное с отчаянием, чувство любви к Грязному

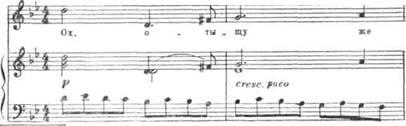

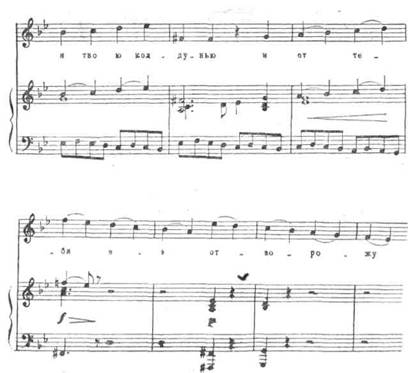

Но Грязной отмалчивается на мольбы своей возлюбленной, а затем уходит. Заключение картины (Любаша одна) основано на вокально-симфоническом развитии новой темы, выражающей отчаянную решимость и мстительные замыслы Любаши («Ох, отыщу же я твою колдунью и от тебя ее отворожу. Но Грязной отмалчивается на мольбы своей возлюбленной, а затем уходит. Заключение картины (Любаша одна) основано на вокально-симфоническом развитии новой темы,1 выражающей отчаянную решимость и мстительные замыслы Любаши («Ох, отыщу же я твою колдунью и от тебя ее отворожу

Энергичный характер музыки передает волевые черты Любаши. Первое действие заканчивается этой сильной драматической кульминацией.

Комментирование закрыто.