« 1957. Март – июль. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве | Главная | 1957. Июль. XVI Олимпийские игры в Мельбурне »

Вторая сцена четвертой картины

Опубликовал Художник | 24 августа 2010

Вторая сцена картины — спор Садко с настоятелями и победа Садко. Речитативам Садко здесь свойствен уже не повествова![]()

![]() Тельный, а эпико-героический характер, и это вносит новый штрих в музыкальный образ главного действующего лица оперы.

Тельный, а эпико-героический характер, и это вносит новый штрих в музыкальный образ главного действующего лица оперы.

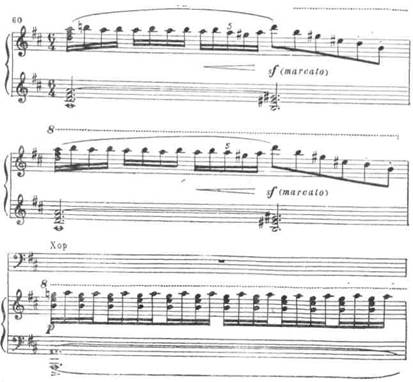

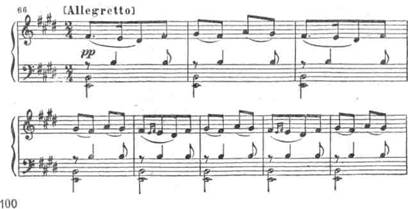

Центральный эпизод этой сцены — ловля рыбок и превращение их в слитки золота. Музыка красочно изображает все происходящее и передает общее настроение участников действия. Ярким пятном выделяются фантастичные и магически-заклинательные призывы (из-за сцены) Морской царевны, построенные на мотиве из второй картины («Поймаешь рыбок золотых»); за всплеском-глиссандо арфы в оркестре появляется грациозный «плещущийся» мотив золотых рыбок и небольшой хор народа, пораженного и смущенного свершившимся чудом («Чудо чудное, диво дивное»). Кульминацией сцены является эпизод превращения рыбок в золото — замечательный образец гениального звукописного мастерства Римского-Корсакова. Аккордовые трели деревянных духовых, фортепиано и струнных, напряженная и полная звучность всей медной группы, звенящие удары колокольчиков, арфы и скрипок (флажолеты), звон треугольника и тарелок создают ослепительно сияющую, вибрирующую звучность. На этом фоне у трубы величественно и торжественно проходит лейтмотив Великого Новгорода:

Садко торжествует победу. На выигранные богатства он снаряжает «тридцать и един корабль», наделяет всяким добром неимущий люд и набирает «дружину хоробрую».

Небольшое ариозо-песня Садко «Целовальнички любимы, верная дружина» своим удалым складом усиливает богатырские черты в образе Садко.

Народ славит гусляра за смелость и удачливость, за доброту к бедноте. На протяжении этой сцены у хора трижды звучит мелодия славления Садко («Слава, слава тебе, молодой гусляр»), каждый раз в новой тональности и в более высокой тесситуре. Возвращение этой мелодии, как и повторность некоторых других тем, не только связаны с ходом сценического действия, но придают симфоническую цельность музыкальной композиции сцены, подчеркивают ее эпическое своеобразие. Прославляет Садко и гусляр Нежата. Он импровизирует сказку про Соловья — Садко, пленившего своими песнями самого Морского царя и получившего от него в награду золотых рыбок. В этой «Сказке и присказке», колоритной эпической вставке, выражена одна из главных идей, вложенных композитором в оперу,— мысль о беспредельной, чудесной власти народного искусства.

Третья большая сцена четвертой картины содержит своеобразную сюиту из песен иноземных гостей.

Песни гостей

Песни гостей, как и Сказка Нежаты, служат оригинальным эпическим отступлением, вполне оправданным в опере-былине. Каждая из них обладает своим характером, музыкальным колоритом, соответствующим национальности и стране, представителями которых выступают гости заезжие, и в каждой присутствует образ моря — великого пути, связывающего страны и народы.

Воинственна и сурова песня Варяжского гостя (бас). Мелодия ее носит декламационный характер, восходящие кварты в начале фраз придают ей мужественность и решительность. Оркестровый отыгрыш построен на энергичных мотивах струнных, изображающих грозный морской прибой. Тембр низкого мужского голоса и густая звучность духовых, преимущественно медных инструментов хорошо гармонирует со всем обликом Варяга — отважного воина и морехода

Песня Индийского гостя (тенор) — мягкая, лирически томная. Она украшена хроматическими узорами, небольшими виртуозными фиоритурами (перекличка голоса и флейты). Мелодия спокойно развертывается на фоне лениво сменяющихся гармоний мажора и одноименного минора, различных аккордов натурального и гармонического Соль мажора. Размеренная волнообразная фигурация виолончелей, приглушенная звучность засурдиненных струнных и деревянных ассоциируются с картиной спокойного южного моря и поддерживают мечтательное настроение этой восточной песни.

Третьим выступает Веденецкий гость (баритон), рассказывающий в двух песнях (обе вместе составляют один вокальный номер) о чудесах города Веденца (т. е. Венеции). Содержание первой песни — народная легенда о таинственном покровительстве Венеции со стороны самого моря. Знамением этой чудесной связи служит появление церкви, поднимающейся раз в году из глубины моря.

Песня изложена в куплетно-вариационной форме. Канонический контрапункт альтов при втором проведении темы, четырехголосное аккордовое сопровождение в третьей строфе, фригийский ладовый колорит придают песне церковный оттенок, слегка напоминающий старинную итальянскую музыку. Сама же мелодия песни, напевного и повествовательного склада, не имеет ничего специфически итальянского и не лишена русского песенного характера.

Вторая песня («Город прекрасный») выдержана композитором в духе баркаролы. Она рисует город Веденец с неумолчным плеском волн, теплым и ласковым южным ветерком, с любовными песнями. Основная ми-мажорная тема песни — подвижная и грациозная мелодия с изящными акцентами на слабых долях такта, звонкими фиоритурами и контрастами. Она сопровождается легкими аккордами струнных, имитирующими звучность лютни — инструмента, имевшего большое распространение в музыкальном быту средневековой Европы.

Появление в среднем разделе новых тональностей (До мажор, Ре-бемоль мажор и до-диез минор) вносит свежий и яркий контраст в «сапфировый» (по представлению Римского-Корсакова) — ми-мажорный колорит песни. Сочный и плавно колышущийся аккомпанемент струнных и красивые мотивы флейты — изобразительного характера («Синее море плещется тихо… Дев чернокудрых песни несутся…»). Реприза песни обогащена подвижной «струящейся» фигурацией скрипок, мелодия звучит здесь с большой насыщенностью и воодушевлением.

Финал четвертой картины и жор «Высота ли, высота поднебесная».

Финал открывается ансамблем (хор, солисты): Нежата и народ советуют Садко отправиться в славный город Веденец. Затем следует небольшая речитативная сцена прощания Садко

Первая вариация — проведение темы у Садко и мужского хора плотной аккордовой фактуре («Как из-за моря»); во второй вариации («Хорошо корабли изукрашены») партия Садко образует свободный подголосок к теме. В третьей вариации происходит тональный сдвиг (из Ля мажора в Фа мажор), тема звучит у хора струнных прозрачно и легко, четвертой вариации («Высота ли, высота») — хоровое изложение оттеняется одноголосным контрапунктом струнных, возвращается Ля мажор. В пятую вариацию композитор вводит причет Любавы. Последняя, шестая вариация — самая насыщенная по звучности (хор, полный оркестр, солисты). В конце ее былинный напев проводится более крупными длительностями, к нему присоединяется мотив Великого Новгорода.

Особенности строения четвертой картины — монументальной народной сцены — дают представление о типичных чертах стиля и композиции, эпических опер Римского-Корсакова.

Для этой картины (как, впрочем, и для первых двух) весьма характерны многочисленные репризы — повторения музыкального материала, что находит свое оправдание в репризах сюжетно сценических ситуаций (типичный композиционный прием в произведениях народной эпической словесности). Так, например: дважды свершаются чудеса, а в соответствии с этим двукратно проходят темы Морской царевны, золотых рыбок и тема удивления народа; в связи с ходом действия три раза звучит хор народа «Слава, слава тебе, молодой гусляр». Эти репризы, в сочетании с двукратным проведением темы «Целовальнички любимы», образуют внутри второй сцены (наиболее сложной по композиции) развитую систему перекрестных тематических связей.

В картине встречаются композиционные приемы, ранее использованные композитором в «Снегурочке». В музыкальной форме первой сцены присутствуют черты рондо (как и в хоре «Проводы Масленицы»); песни гостей в третьей сцене составляют подобие вокальной сюиты (ср. с сюитной композицией народной сцены третьего действия «Снегурочки»).

Завершающая первую половину оперы четвертая картина содержит тематические репризы музыки важнейших предшествующих картин: в ней проходят темы арии Садко из первой картины и музыкальный материал, связанный с образом Морской царевны, из второй картины.

Пятая картина

Пятая картина открывает вторую половину оперы, посвященную истории чудесных приключений Садко. Небольшая по размерам, она почти не содержит нового музыкального материала.

В начале картины повторяется вступление к опере (оно немного сокращено, изменен тональный план). Затем следует хор корабельщиков и дружины Садко «Уж как по морю, морю синему», где звучит перенесенная в минор и несколько иначе обработанная тема «Высота ли, высота». Хор корабельщиков заунывен и печален. Сумрачный колорит присущ и музыке всей этой картины. Он создается господством минорного лада, многократным возвращением хора корабельщиков (в соль-диез миноре, ля миноре, до миноре) и частым проведением сурового ритмического мотива литавр происходящего от той же темы.

Ария Садко.

Единственный законченный сольный вокальный номер пятой картины — прощальная ария Садко. Ее можно было бы назвать песней. Мелодия арии — чисто песенного, протяжного характера. Ария сочинена в куплетно-вариационной форме, разработана в подголосочной манере. Арии предшествует мрачная речитативная тема оркестра. Она неоднократно проходит в картине, и приобретает значение лейтмотива судьбы Садко:

Картина заканчивается музыкой «окиан-моря синего» и замирающей вдали песней-хором корабельщиков.

Интермеццо.

Сцена и оркестровое интермеццо соединяют пятую картину с шестой. Музыка изображает погружение Садко в глубины океана. Гусляр ударяет по струнам. В ответ, как отзвук, слышны девичьи голоса (хор поет без слов) и призывное пение Морской царевны на материале ее прощального ариозо из второй картины. У струнных проносятся нисходящие отрезки гаммы тон — полутон поочередно в третьей, второй и первой октавах. За ними на фоне бурного глиссандо арфы спускаются аккорды струнных и духовых, верхний голос которых образует тот же звукоряд (тон — полутон). Как сказано в ремарке: «Вода волнуется. Садко вместе с доской дубовою опускается в бездну морскую»:

Далее в зыбкой, гармонически неустойчивой (как бы все время плещущейся из-за постоянных тремоло и трелей) музыкальной ткани интермеццо проходят мотивы Лазоревого терема, золотых рыбок. Интермеццо завершается длительно тянущимся увеличенным трезвучием на органном пункте ми. Из глубоких басов оркестра постепенно поднимается плавная фигурация, построенная на лейтмотиве моря. Сумрак рассеивается, возникают очертания Лазоревого терема.

Шестая картина.

Здесь получают дальнейшее развитие сказочно-фантастические образы второй картины и появляется новый музыкальный материал, введенный композитором для изображения Подводного царства с его фантастическими обитателями. В отличие от второй картины, здесь меньше лирики, но зато достигает своей кульминации декоративно-звукописная сторона, во всю ширь развертывается могучее симфоническое дарование Римского-Корсакова, присущее ему богатство волшебного, сказочною вымысла.

Господствующий в шестой картине фантастический колорит выгодно оттеняется эпизодами народного склада, выдержанными в относительно простом, диатоническом стиле реальных сцен оперы. Эти эпизоды, связанные, как правило, с характеристикой Садко, образуют яркие контрасты внутри картины и придают музыке национальный русский характер.

Хор красных девиц и величальная песня Садко.

Шестая картина начинается двумя номерами, разделенными небольшим речитативом Морского царя. Это—хор красных девиц, сестер Морской царевны, и величальная песня Садко. Хор построен на теме Подводного царства, в основе которой лежит гармоническая последовательность из малого вводного септаккорда VII ступени и увеличенного трезвучия тоники.

Этот номер является свободной репризой хора красных девиц из второй картины. Здесь использован тот же музыкальный материал, те же фиоритуры Волховы, но Фа мажор заменен Ми мажором — «сапфировой» тональностью, соответствующей светло-синим краскам Лазоревого терема.

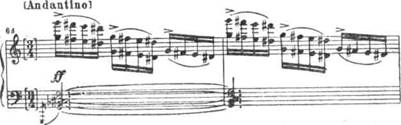

Величальная песня Садко носит эпически широкий характер. Неторопливой и плавной мелодии запева (пример 64а) контра контрастирует энергичный, ритмически упругий припев («Славен, грозен Царь Морской») с перебором гуслей в сопровождении (участвуют струнные и арфа. Пример 64 6).

В третьей строфе к Садко присоединяются со своими темами Волхова и Морской царь (в припеве еще и хор), и сольная песня превращается в терцет с искусным полифоническим сплетением нескольких мелодий.

Сцена праздника на дне морском.

Большая часть шестой картины представляет собой обширную вокально-симфоническую сюиту — сцену свадебного торжества на дне морском. Сюита открывается «Шествием чуд морских» на темах речек и ручейков,

Морского царя и Волховы. Первый раздел «Шествия» — чисто

оркестровый, во втором к оркестру присоединяются солисты и хор.

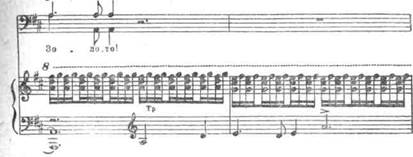

Второй номер сюиты—хоровая «Свадебная песня», исполняемая во время обряда венчания Садко и Волховы (их обводят вокруг кусточка ракитова). Простая диатоническая мелодия, такая же гармонизация, подражание в аккомпанементе народным щипковым инструментам, народный склад текста (здесь переработана святочная подблюдная песня) придают этому номеру ярко выраженный русский народный характер:

За «Свадебной песней» следуют два оркестровых эпизода: плавная, с непрерывным мелодическим движением на «Пляска речек и ручейков» и грациозная, в движении вальса, «Пляска золотоперых и сереброчешуйных рыбок», основанная на лейтмотиве рыбок-золото перо.

Сюита завершается общей пляской — монументальным вокально-симфоническим номером (с участием оркестра, хора, солистов). В общей пляске Римский-Корсаков с замечательным мастерством объединяет большое количество тем. В основе ее лежит лаконичный плясовой наигрыш Садко:

Мотив наигрыша развивается вариационно и служит рефреном "большой и сложной композиции (с чертами рондо и вариаций). Эпизоды построены на темах величальной песни Садко, Волховы,

Моря и других.

Финал картины начинается с появления Видения — Старчища-могуч богатыря в облике калики перехожего (баритон). Монолог Видения написан в стиле церковных старинных напевов. В целях создания глубокого музыкального контраста Римский-Корсаков вводит орган, звучание которого, вместе с деревянными и струнными инструментами, несколько напоминает церковный хор.

Заключительный эпизод картины построен на лейтмотиве Подводного царства и рисует исчезновение Лазоревого терема в бездонной пучине океана.

Седьмая картина.

Ей предшествует оркестровое вступление (на темах моря и любовного дуэта второй картины). В ней изображается полет Садко и Морской царевны на лебедях и касатках в Новгород. В симфоническую ткань вступления эпизодически вплетаются голоса Садко и Морской царевны, доносящиеся из-за сцены.

Колыбельная песня Волховы.

Первая сцена седьмой картины — прощание Волховы с Садко, спящим на берегу Ильмень-озера,— одна из лучших в опере и наиболее ценимая самим автором. В центре этой сцены находится образ Волховы, развитие которого достигает здесь завершающей стадии. Как и Снегурочка, Морская царевна почти становится человеком, но вслед за тем растворяется в мире природы, порождением которой она была.

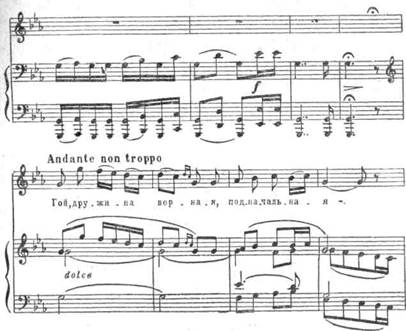

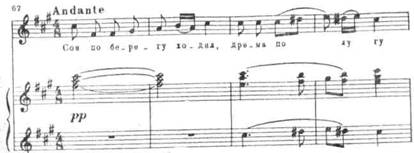

Реальные девические черты образа Волховы явственнее всего выступают в ее колыбельной песне, но музыка дает ощутить и сказочность этого существа. Вслушиваясь в нежную, плавно льющуюся мелодию песни, можно обнаружить в ней очертания темы лебедей из второй картины. Но она здесь ритмически изменена и преобразована в чисто песенную мелодию, завершающуюся мягкими баюкающими мелодическими оборотами в объеме малой терции:

Существенно обновлен и гармонический склад темы: вместо красочных терцовых сопоставлений Римский-Корсаков пользуется

Типичным для народной песни переменным ладом: начиная колыбельную в фа-диез миноре, композитор заканчивает ее в Ля мажоре. Лишь в припеве, особенно же в оркестровых интерлюдиях, появляются изысканные гармонические краски: здесь сопоставлены трезвучия на расстоянии малой терции (Соль мажор — Ми мажор), в интерлюдии проходит гамма тон—полутон, гармонизованная фантастично звучащей тритоновой последовательностью трезвучий ля минора, Ми-бемоль мажора и Ля мажора

Песня написана в куплетно-вариационной форме. Во втором и третьем куплетах мелодия остается неизменной, а оркестровые вариации носят изобразительный характер. Во втором куплете мелодия проходит на фоне покачивающейся гармонической фигурации струнных, в третьем — в сочетании с красивым подголоском арфы и флейты. Эти подробности изложения навеяны образами поэтического текста, где рисуется обстановка действия (берег и озеро, заросшее тростником). Одновременно они служат художественно тонким указанием на внутреннюю связь Волховы с природой.

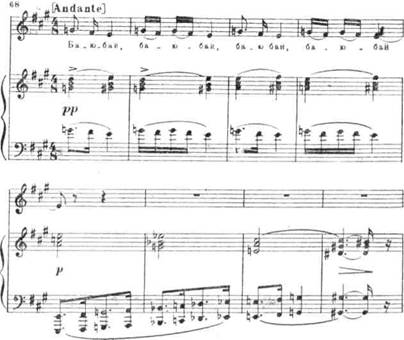

Сочетание реальных и фантастических черт характерно для образа Волховы и в последующей речитативной сцене, хотя здесь больше подчеркивается волшебная сущность Морской царевны. Среди заклинательных мотивов, заимствованных из второй картины («А я царевна Волхова, подруга вещая твоя»), лишь один раз, но зато с необычайной яркостью и страстным порывом звучит тема любви Волховы «Полонили сердце мне твои песни чудные» (унисон голоса и скрипок с деревянными инструментами). Прощальные фразы Волховы «Баю-бай!» превращаются в вокализы и как бы растворяются в волшебной гармонии. Из этой неясной, воздушно-дымчатой звучности возникает у флейты и арфы и секвенциями поднимается вверх пятизвучный отрезок гаммы тон — полутон — мотив речек светловодных: Морская царевна рассеивается алым утренним туманом по лугу и превращается в реку (см. клавир, эпизод Тетро I перед цифрой 315).

Финал Садко.

Вдали слышна песня-плач одинокой, тоскующей Любавы Буслаевны. Песня Любавы, пробуждение Садко, встреча его с женой и с возвращающейся дружиной составляют содержание второй сцены седьмой картины. В финале оперы принимают участие все действующие лица новгородских картин. Эта сцена, основанная на тематическом материале первой половины оперы, образует грандиозную музыкальную репризу-обрамление в масштабе всей оперы, чем убедительно подчеркивается ее былинный, эпический склад. Финал начинается песней-рассказом Садко о своих странствованиях и приключениях. Мелодия рассказа Садко, напоминающая своим рисунком арию Садко из пятой картины (см. пример 62), изобилует размашистыми мелодическими ходами, октавными скачками. Она дышит мужественностью и энергией:

Постепенно к Садко присоединяется хор, затем вступают другие действующие лица, каждый со своими темами, и образуется многотемный ансамбль. Садко занимает в нем центральное место, образ его как народного героя получает здесь свое завершение. Народ славит гусляра Садко, послужившего своим даром музыканта родной земле; славит его песни, исполненные всепокоряющей, богатырской красоты. В этом отчетливо раскрывается одна из главных идей оперы-былины (и многих других произведений Римского-Корсакова) — идея о высоком значении художника и искусства в жизни людей.

В заключительных тактах финала торжественные восклицания хора «Морю синему слава! Волхве-реке слава!» сливаются с мощным звучанием у оркестра темы «окиан-моря синего».

Комментирование закрыто.