« 1957. Июль. XVI Олимпийские игры в Мельбурне | Главная | 1957. Июль. 3 Международные дружеские игры молодежи в Москве »

Заключение сцены Садко и Волховы

Опубликовал Художник | 25 августа 2010

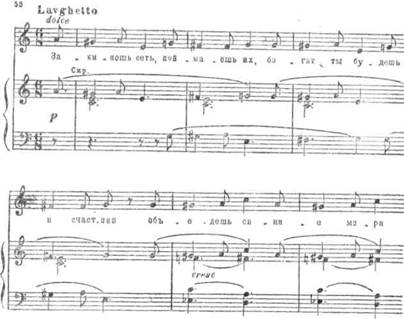

Заключением всей сцены Садко и Волховы служит ее прощальное обращение к гусляру. Морская царевна обещает подарить ему золотых рыбок: «Закинешь сеть, поймаешь их, богат ты будешь и счастлив». Прощальное ариозо Волховы, волшебное по характеру, основано на коротких, настойчиво, как заклинания, повторяющихся мотивах:

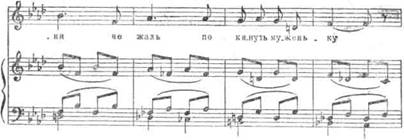

Вода в озере волнуется, из глубины поднимается Морской царь и зовет дочерей. Сначала у трубы, а потом и в вокальной партии

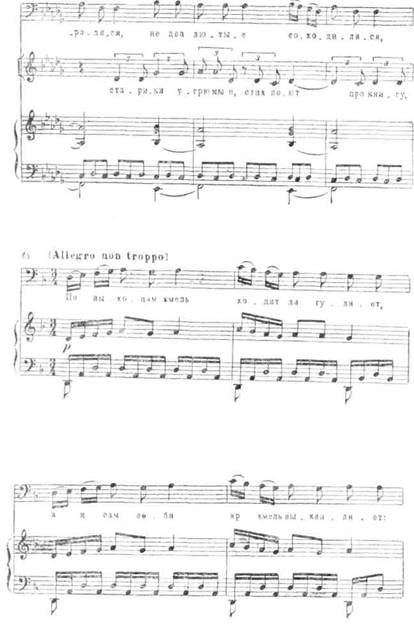

Царя звучит его угловатый, грозный лейтмотив, включающий интонацию тритона:

Обратим внимание на интонационную связь этого лейтмотива с гаммой тон — полутон, впервые прозвучавшей перед появлением лебедей (см. выше, пример 48 а). Лейтмотив Морского царя служит в дальнейшем неизменной основой его вокальных реплик, постоянно подчеркивая фантастичность данного образа.

Услышав зовы отца, царевна Волхова и ее сестры, оборачиваясь лебедями и утицами, уплывают.

Вновь, но уже в обратном порядке, проходит музыка волшебного превращения царевен, тема лебедей, вокализы Волховы, гармонии вступления. В заключительных тактах картины зыбкая и сложная музыкальная ткань сменяется простой в гармоническом отношении аккордовой фактурой. Энергичная и короткая модуляция приводит к светлому и торжественному звучанию До мажора (с тонического секстаккорда этой тональности началась вторая картина).

Образуется своеобразная зеркальная (тематическая и тональная) реприза, придающая музыкальной композиции всей второй картины черты сложной трехчастной формы.

Третья картина

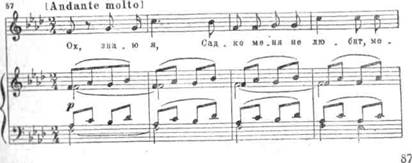

Третья картина посвящена характеристике еще одного женского образа — жены Садко Любавы Буслаевны (меццо-сопрано). Картина начинается с ее арии. Арии предшествует небольшое оркестровое вступление и речитатив, в которых подготавливается основная музыкальная тема. Ария носит песенный характер. Широкая, распевная мелодия поддерживается размеренным аккомпанементом, передающим сосредоточенность Любавы, ее невеселые думы.

Небольшое мажорное ариозо «То идет муженек» и последующие речитативы Любавы в сцене с Садко вносят в ее облик энергичные, волевые черты. Садко весь во власти воспоминаний о встрече с Волховой. В его партии вновь проходят музыкальные темы из второй картины.

Третья картина завершается краткой молитвой Любавы о спасении «буйной головушки» Садко.

Четвертая картина

Четвертая картина самая крупная и наиболее важная в новгородской части оперы. В ней с исключительным размахом воссозданы сцены кипучей общественной жизни средневекового Новгорода, важнейшего торгового центра Руси XII—XIII веков. Яркими красками рисует композитор новгородский люд, представителей разных званий и сословий, а также иноземных торговых гостей.

Для характеристики народа Римский-Корсаков пользуется самыми различными жанрами —от величавого духовного стиха до озорной скоморошьей песни.

Картина поражает грандиозностью своих масштабов и гармоничным слиянием разнородных образных элементов. В ней можно найти и сочные жанровые эпизоды; и блестящую музыкальную звукопись, и эпические сцены, и фантастику, и драматический элемент.

Богатством и широтою музыкального содержания, насыщенностью и сложностью симфонической ткани, совершенством разработки музыкальных тем эта картина выделяется среди аналогичных народных картин в операх Римского-Корсакова, является одной из самых ярких.

Она состоит из нескольких больших частей, включающих, в свою очередь, менее крупные сцены и номера. Строгая пропорциональность всех разделов придает этой картине, несмотря на ее обширные размеры, замечательную стройность и законченность.

Эпическое своеобразие четвертой картины проявляется в некоторых особенностях ее композиции, которые будут отмечены ниже.

Первая часть картины — народная сцена до прихода Садко. Она начинается с энергичной, подвижной темы — обобщенной характеристики оживленной, многоликой толпы новгородцев.

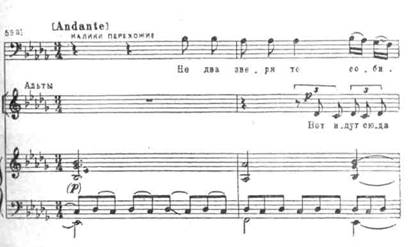

За ней следуют и с ней чередуются (в соответствии со сценической ситуацией) другие темы. На площади появляются слепцы — калики перехожие с пением духовного стиха «О Правде и Кривде»1 (см. пример 59 а); на другом конце площади раздается веселая и разгульная скоморошья песня «Про Хмеля ярого» (пример 59 6), слышны наигрыш гуслей и размеренное пение Нежаты (пример 59 в), таинственный речитатив волхвов-гадателей (пример 59)

Проведение всех этих тем прослаивается неоднократно возвращающейся темой народа, благодаря чему образуется широкая симфонизированная форма, близкая к рондо. К концу этой первой большой сцены музыкальное развитие достигает высокой степени напряжения, в одновременном сочетании звучат почти все перечисленные темы. Подстрекаемые настоятелями и скоморохами, новгородцы встречают появившегося Садко смехом и шутками.

Комментирование закрыто.